Ein Schuss zerreißt die trügerische Nachmittagsruhe in Orem, Utah. Es ist ein Geräusch, das in diesem Tal, das von seinen Bewohnern liebevoll „Happy Valley“ genannt wird, fremd und unheilvoll klingt. In diesem Moment bricht die brutale Realität des polarisierten Amerikas in eine Welt ein, die sich lange als immun dagegen wähnte. Der Mann, der zu Boden sinkt, ist Charlie Kirk, ein 31-jähriger konservativer Aktivist, eine Ikone für die einen, ein Provokateur für die anderen. Die Szene, gefilmt aus unzähligen Smartphone-Winkeln und in Sekundenschnelle in die digitale Welt geschleudert, ist mehr als ein Verbrechen. Sie ist ein Symptom. Ein Fanal. Und in den Stunden und Tagen danach, während eine geschockte Nation den Atem anhält, kristallisieren sich zwei Stimmen heraus, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie gehören zwei Männern derselben Partei, doch sie zeichnen die Umrisse zweier grundverschiedener, unvereinbarer Zukünfte für ihr Land.

Auf der einen Seite steht Spencer Cox, der Gouverneur von Utah, ein Mann mit dem müden Blick eines Menschen, der seit Tagen nicht geschlafen hat. Mit brüchiger Stimme und am Rande der Tränen fleht er seine Landsleute an, diesen Moment des Horrors als eine letzte Chance zu begreifen. Er spricht von einer „Abzweigung“, einem „off-ramp“, den die Nation nehmen müsse, um aus der Spirale von Hass und Gegengewalt auszubrechen. Auf der anderen Seite steht Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten. Aus dem Oval Office kommt keine Geste der Versöhnung, sondern das kalte, unmissverständliche Urteil eines Anklägers. Für ihn sind die Schuldigen längst ausgemacht: die „Radikalen auf der Linken“. Seine Antwort auf die Gewalt ist nicht die Suche nach Gemeinsamkeit, sondern die Ankündigung von Vergeltung.

USA Politik Leicht Gemacht: Politik in den USA – einfach erklärt.

Die Ermordung von Charlie Kirk hat damit eine Debatte offengelegt, die tief an die Substanz der amerikanischen Demokratie rührt. Es ist der Kampf zwischen dem verzweifelten Versuch, die letzten Brücken des zivilen Diskurses zu retten, und der strategischen Eskalation, die den politischen Gegner zum Feind erklärt. Und nirgendwo wird dieser Konflikt deutlicher als im Schicksal von Utah, einem Staat, der seinen idealisierten Sonderweg nun von der nationalen Tragödie eingeholt sieht.

Der Prediger der Mäßigung in einem hasserfüllten Land

Um Spencer Cox zu verstehen, muss man seine bisherige politische Laufbahn betrachten. Sein Appell nach dem Attentat ist kein spontaner Gefühlsausbruch, sondern die konsequente Fortsetzung einer Haltung, die zu seinem Markenzeichen geworden ist. Schon lange vor dem Attentat warb er unermüdlich für eine Kultur des zivilen Widerspruchs, die er unter dem Motto „Disagree Better“ (Besser widersprechen) zu einer nationalen Initiative machte. Sein Weg ist gesäumt von Momenten, die im heutigen politischen Klima fast surreal anmuten: ein gemeinsamer Wahlwerbespot mit seinem demokratischen Konkurrenten im Jahr 2020, in dem beide zu gegenseitigem Respekt aufriefen, oder seine tränenreiche Entschuldigung nach dem Massaker im Homosexuellen-Nachtclub Pulse in Orlando 2016, in der er bekannte, sich in seiner Jugend abfällig über homosexuelle Mitschüler geäußert zu haben, und um Vergebung bat.

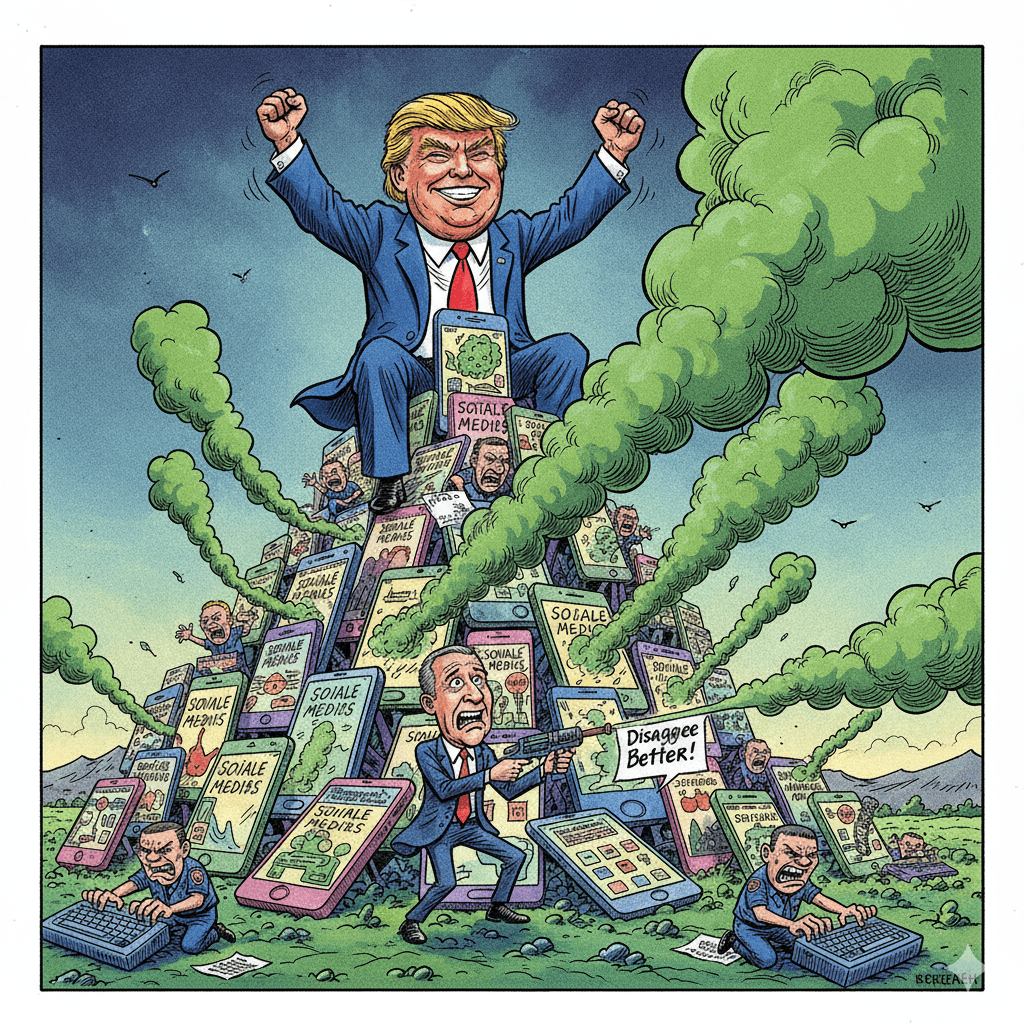

Cox‘ Reaktion ist die eines Mannes, der glaubt, dass Worte Konsequenzen haben und dass Hass, einmal gesät, unkontrollierbar wuchert. „Politische Gewalt metastasiert“, warnt er in seiner Pressekonferenz, „weil wir immer mit dem Finger auf die andere Seite zeigen können“. Seine Analyse ist schonungslos: Die sozialen Medien bezeichnet er als „Krebsgeschwür für unsere Gesellschaft“, eine Sphäre, in der gewalttätige Bilder und hasserfüllte Rhetorik die menschliche Psyche überfordern und vergiften. Er fleht die Menschen an, ihre Geräte auszuschalten, nach draußen zu gehen, eine Familie zu umarmen. Es ist der Ruf eines Konservativen nach den einfachsten, grundlegendsten menschlichen Verbindungen als Gegengift zur digitalen Entfremdung.

Doch in seiner Ansprache liegt auch ein tiefes persönliches Entsetzen, das weit über die Tat selbst hinausgeht. Cox gibt zu, in den 33 Stunden der Fahndung gebetet zu haben, der Täter möge nicht aus Utah stammen, nicht „einer von uns“ sein. Sein Gebet wurde nicht erhört. Der mutmaßliche Schütze, der 22-jährige Tyler Robinson, ist ein junger Mann aus Utah, aufgewachsen in einer mormonischen Familie. Diese Tatsache erschüttert das Selbstbild des Bundesstaates im Kern. Utah sah sich stets als eine Art amerikanisches Zion, ein Zufluchtsort, der durch die Berge und Täler von den Sünden und Konflikten des restlichen Landes abgeschirmt ist. Diese Illusion der Unschuld, so Cox, sei nun verloren. Der Riss, der durch Amerika geht, verläuft nun direkt durch das „Happy Valley“.

Der Präsident als Ankläger: Trumps strategische Eskalation

Während Cox um die Seele seines Landes ringt, verfolgt Präsident Trump eine gänzlich andere Strategie. In dem Moment, in dem die Nation einen Einiger gebraucht hätte, schlüpft er in die Rolle des obersten Anklägers. Noch bevor Details über den Täter oder sein Motiv bekannt sind, legt er sich fest: Die Rhetorik der „radikalen Linken“ sei direkt für diesen Terrorismus verantwortlich. Er ignoriert dabei geflissentlich die Gewalt, die von rechts ausgeht, wie die Ermordung einer demokratischen Abgeordneten in Minnesota oder den Brandanschlag auf den Wohnsitz des demokratischen Gouverneurs von Pennsylvania. Für Trump ist die politische Gewalt einseitig, eine Waffe, die ausschließlich von seinen Gegnern gegen seine Anhänger gerichtet wird.

Seine Kommunikation zielt nicht auf Heilung, sondern auf Mobilisierung. Er nutzt die Trauer und Wut über Kirks Tod, um sie in politische Energie für seine Agenda umzuwandeln. Die Botschaft ist klar: Seht her, sie wollen uns vernichten, wir müssen uns wehren. Als er kurz nach Cox‘ Pressekonferenz mit dem Gouverneur telefoniert, spricht er nicht über nationale Einheit. Stattdessen warnt er Cox vor der persönlichen Gefahr und zitiert Statistiken, wonach das Präsidentenamt einer der gefährlichsten Jobs der Welt sei. Es ist eine Perspektive, die das Politische auf den reinen Überlebenskampf reduziert – wir gegen die.

Diese Haltung wird von maßgeblichen Teilen seiner Partei widergespiegelt. Das Republican National Committee (RNC) verbreitet kurz nach der Tat die Behauptung, der Schütze habe „exakt dieselbe Sprache“ wie die Demokraten verwendet, um Konservative zu beschreiben. Der Vorwurf der geistigen Brandstiftung wird postwendend an den politischen Gegner zurückgegeben. Während Cox also nach einer „Abzweigung“ sucht, bauen Trump und seine Verbündeten die Straße des Hasses weiter aus. Sie liefern einfache Antworten und klare Feindbilder in einer Zeit, die nach komplexen Lösungen und Selbstreflexion schreien würde.

Der digitale Brandbeschleuniger und die Realität der Gewalt

Die Tragödie von Orem ist ohne den Kontext der digitalen Welt nicht zu verstehen. Der mutmaßliche Täter, Tyler Robinson, hatte sich laut seiner Familie kurz vor der Tat „stärker politisiert“. Die Beweise, die am Tatort gefunden wurden, zeichnen das Bild eines jungen Mannes, der tief in die zynische und gewaltverherrlichende Sprache des Internets eingetaucht war. Auf den nicht abgefeuerten Patronen waren Botschaften eingraviert, die wie ein Echo aus den dunkelsten Ecken des Netzes klingen: „Hey, Faschist! Fang!“, eine Anspielung auf ein Videospiel, die antifaschistische Parole „Bella ciao“ und weitere Insider-Witze, die in Gaming- und Troll-Kulturen verbreitet sind.

Hier manifestiert sich die von Cox beschriebene „Metastase“ auf schreckliche Weise: Eine online geschürte, entmenschlichende Rhetorik, in der der politische Gegner zum „Faschisten“ erklärt wird, dessen Eliminierung zu einer Art makabrem Spiel wird, überträgt sich in die physische Welt. Der Schuss auf Charlie Kirk ist somit auch das Ergebnis einer Kultur, in der die Grenzen zwischen digitaler Provokation und realer Gewalt zunehmend verschwimmen. Cox‘ Versuch, mit Gesetzen den Zugang von Kindern zu sozialen Medien zu beschränken, erscheint vor diesem Hintergrund wie der Versuch, eine Flut mit einem Eimer aufzuhalten.

Eine Nation am Scheideweg

Kann die Ermordung von Charlie Kirk der Wendepunkt sein, den Spencer Cox herbeisehnt? Die Anzeichen sind düster. Der Ruf nach Rache und Vergeltung ist laut und wird von der höchsten politischen Ebene verstärkt. Rechte Aktivisten rufen im Netz zur Jagd auf Kritiker von Kirk auf und drohen damit, deren persönliche Daten zu veröffentlichen. Die Sprache des Krieges macht die Runde. Cox‘ Appell zur Mäßigung wirkt in diesem Chor der Wut wie der einsame Ruf eines Mannes, der gegen einen Sturm ankämpft. Er selbst scheint sich des Dilemmas bewusst zu sein, als er Details über die politisch aufgeladenen Botschaften des Täters veröffentlicht – Informationen, die einerseits die ideologische Motivation beleuchten, andererseits aber genau das Feuer weiter anfachen könnten, das er zu löschen versucht.

Die USA stehen nach diesem Attentat an einer Wegscheide. Der eine Pfad ist der von Spencer Cox vorgezeichnete: ein mühsamer, steiniger Weg der Selbstreflexion, des Zuhörens und der schmerzhaften Suche nach einem Minimum an Gemeinsamkeit. Es ist der Versuch, anzuerkennen, dass die Verantwortung für das vergiftete Klima nicht nur bei einer Seite liegt. Der andere Pfad ist der von Donald Trump asphaltierte: eine breite, schnell befahrbare Straße in die weitere Eskalation, getragen von Schuldzuweisungen, Feindbildern und dem Versprechen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten.

Was in Utah geschah, war der Verlust der Unschuld für einen Staat, der sich für eine Festung der Zivilität hielt. Für die gesamte Nation aber ist es eine letzte, drängende Warnung. Die Wahl, vor der Amerika nun steht, ist fundamental: Ist die Gesellschaft bereit, die schmerzhafte Arbeit der Deeskalation auf sich zu nehmen, oder wird der Tod von Charlie Kirk nur ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in einen Abgrund, aus dem es vielleicht kein Zurück mehr gibt? Die Antwort darauf wird nicht nur in den Gängen der Macht in Washington gegeben, sondern in jedem einzelnen Gespräch, jedem Kommentar und jeder Entscheidung der Bürger, die nun wählen müssen, welcher Stimme sie folgen wollen.