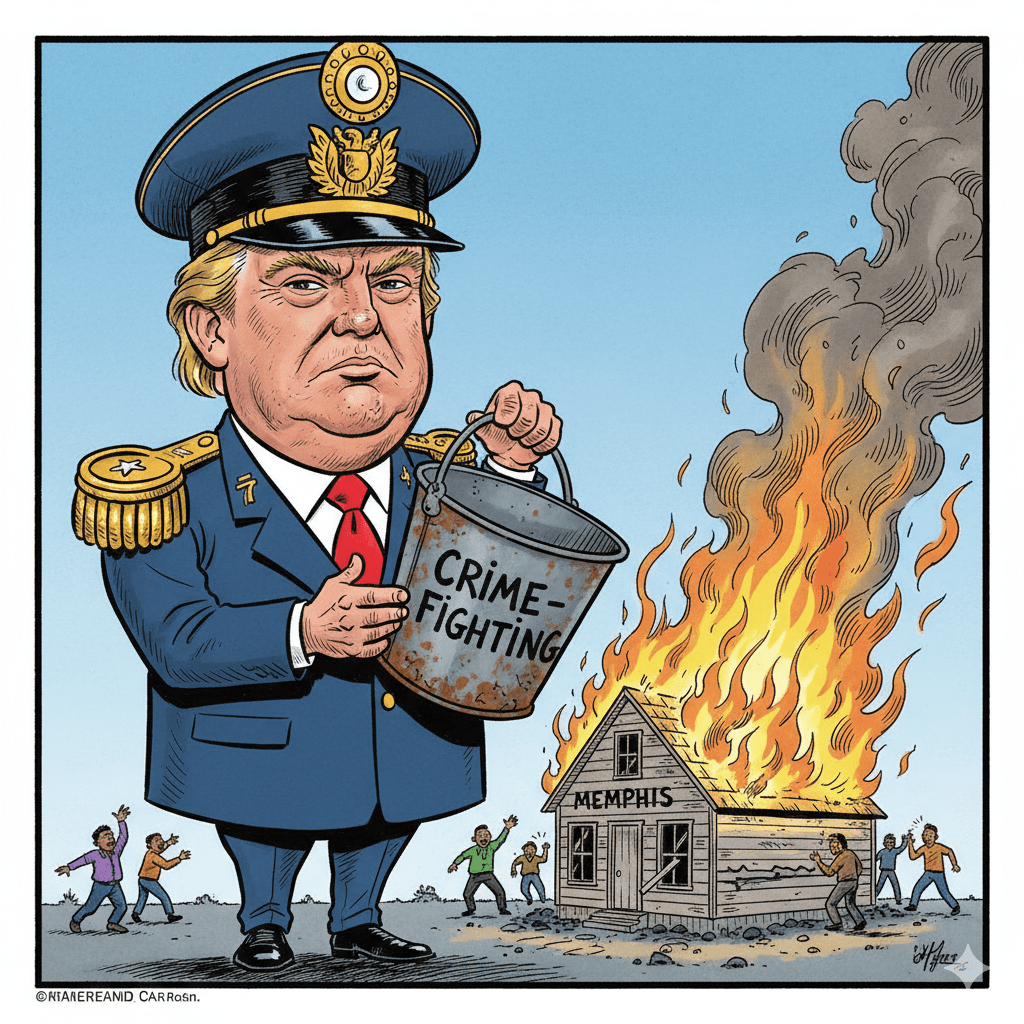

Es beginnt, wie so oft in der zweiten Amtszeit von Donald Trump, nicht mit einer offiziellen Verlautbarung aus dem Weißen Haus, sondern mit einem beiläufigen Satz in einem morgendlichen Interview bei Fox News. „Wir gehen nach Memphis“, sagt der Präsident, und in dieser einen Sekunde wird eine amerikanische Stadt, reich an Musikgeschichte und zerrissen von sozialen Wunden, zur Bühne für ein politisches Drama von nationaler Tragweite. Die Nationalgarde soll kommen, um die Kriminalität zu bekämpfen, vielleicht sogar das Militär, wenn nötig. Es ist eine Ankündigung, die wie ein Stein in das stille Wasser der Normalität fällt und Wellen der Unruhe, der Wut und der tiefen Verunsicherung auslöst.

Denn was auf den ersten Blick wie eine robuste Antwort auf ein ernstes Problem erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein Manöver voller Widersprüche und unbequemer Fragen. Es ist die Geschichte einer Intervention, die mehr über die Ambitionen des Absenders verrät als über die tatsächlichen Nöte des Empfängers. Die Entsendung von Truppen nach Memphis ist kein einfacher Akt der Strafverfolgung. Es ist ein Experiment an der empfindlichsten Stelle der amerikanischen Demokratie: der Grenze zwischen ziviler Ordnung und militärischer Macht. Und Memphis ist das Labor.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die zwei Gesichter der Stadt: Statistik gegen Erzählung

Um das Manöver zu verstehen, muss man die offizielle Begründung gegen die Realität vor Ort halten. Präsident Trump zeichnet das Bild einer „zutiefst beunruhigten“ Stadt, die im Chaos versinkt und nach einem Retter von außen ruft. Ein hochrangiger FedEx-Mitarbeiter, so erzählt es der Präsident, habe ihm persönlich seine Sorgen über die Sicherheitslage am Hauptsitz des Konzerns geschildert. Dieses Narrativ wird von republikanischen Verbündeten wie Senatorin Marsha Blackburn bereitwillig aufgegriffen, die den Einsatz als Chance feiert, „Memphis wieder sicher zu machen“. Es ist eine einfache, kraftvolle Erzählung, die perfekt in Trumps politisches Programm von Recht und Ordnung passt.

Doch diese Erzählung hat einen entscheidenden Makel: Sie kollidiert mit den Fakten, die von den lokalen Behörden selbst präsentiert werden. Nur wenige Tage vor der Ankündigung des Präsidenten hatte die Polizei von Memphis mitgeteilt, dass die Mordrate in der Stadt auf einem Sechsjahrestief sei. Mehr noch, die Gesamtkriminalität, einschließlich Raub, Einbruch und Diebstahl, befinde sich sogar auf einem 25-Jahres-Tief. Memphis hat zweifellos seit Langem mit hohen Kriminalitätsraten zu kämpfen, das bestreitet niemand. Doch die Behauptung einer akuten, eskalierenden Krise, die den Einsatz von Soldaten rechtfertigen würde, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten.

Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Vielleicht gar nicht, weil er kein Versehen ist, sondern Kalkül. Die Diskrepanz zwischen der gefühlten Bedrohung, die politisch instrumentalisiert wird, und der statistischen Realität schafft einen Raum der Verunsicherung. In diesem Raum kann eine Intervention, die unter normalen Umständen als unverhältnismäßig gelten würde, als notwendige Tatkraft erscheinen. Es geht weniger darum, ein tatsächliches Feuer zu löschen, als vielmehr darum, die Macht zu demonstrieren, jederzeit und überall als Feuerwehr auftreten zu können.

Ein Chor der Uneinigkeit: Zwischen Dankbarkeit und Widerstand

Die Ankündigung aus Washington spaltet die politische Landschaft von Tennessee entlang altbekannter Linien, doch die Nuancen sind aufschlussreich. Gouverneur Bill Lee, ein Republikaner und loyaler Unterstützer Trumps, begrüßt die Entscheidung umgehend. Er spricht von einer „umfassenden Mission“, bei der die Nationalgarde Hand in Hand mit FBI, Staatspolizei und lokalen Kräften arbeiten werde. Seine Rhetorik zielt darauf ab, den Einsatz als harmonische, partnerschaftliche Unterstützungsleistung darzustellen, als logische Erweiterung bereits bestehender Kooperationen.

Ganz anders klingt es auf der lokalen, von den Demokraten dominierten Ebene. Paul Young, der Bürgermeister von Memphis, findet sich in einer heiklen Position wieder. Er kann die Hilfe des Bundes nicht rundheraus ablehnen, ohne als unkooperativ zu gelten. Gleichzeitig weiß er, was seine Stadt wirklich braucht. In seinen Statements betont er zwar seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit, macht aber unmissverständlich klar, dass die Prioritäten woanders liegen: bei mehr finanziellen Mitteln, mehr Streifenpolizisten und besserer Unterstützung bei Ermittlungen. Es ist ein diplomatischer Spagat, der Versuch, das Gesicht zu wahren und gleichzeitig die Kontrolle über die eigene Stadt nicht vollständig abzugeben.

Noch deutlicher wird der Widerstand eine Ebene tiefer. Der Bürgermeister des Shelby County, zu dem Memphis gehört, Lee Harris, spricht von einer „Übergriffigkeit“ und prüft rechtliche Schritte, um die Entsendung der Truppen zu verhindern. Und lokale Abgeordnete wie Torrey Harris klagen über eine völlige Intransparenz. Niemand, so scheint es, hat sie vorab informiert oder in die Pläne eingeweiht. „Was ist ihr Ziel, was ist ihr Warum?“, fragt er und fasst damit die Ratlosigkeit vieler zusammen. Es ist diese Mischung aus Überrumpeltwerden und dem Gefühl, zum Statisten in einem Stück gemacht zu werden, das in Washington geschrieben wurde, die den tiefen Graben zwischen den Akteuren markiert.

Das Echo der Geschichte in einer verwundeten Stadt

Die Entscheidung, ausgerechnet in Memphis militärisch zu intervenieren, ist von einer fast schmerzhaften historischen Ironie. Dies ist nicht irgendeine Stadt. Memphis ist ein Ort, an dem sich die Wunden der amerikanischen Rassengeschichte tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Hier wurde Dr. Martin Luther King Jr. ermordet, und die Entsendung der Nationalgarde weckt unweigerlich Erinnerungen an die damaligen Unruhen. Die demokratische Senatorin Raumesh Akbari erinnert daran, dass solche Einsätze Extremsituationen vorbehalten waren – Momenten offener Rebellion gegen Bundesgesetze oder tiefen Krisen. Ist die aktuelle Lage damit vergleichbar?

Die Frage ist rhetorisch, denn die Antwort liegt auf der Hand. Die Intervention trifft auf eine Stadt, deren Vertrauen in die Sicherheitskräfte bereits schwer beschädigt ist. Erst kürzlich hat eine Untersuchung des Justizministeriums, eingeleitet nach dem Tod von Tyre Nichols durch Polizeigewalt im Jahr 2023, der Polizei von Memphis systematische Probleme attestiert: übermäßige Gewalt und eine härtere Behandlung von schwarzen Bürgern. In diesem Klima der Verletzlichkeit und des Misstrauens wirkt die Ankunft von Soldaten nicht wie eine helfende Hand, sondern wie eine Drohung. Es nährt die Befürchtung vieler, insbesondere in der schwarzen Gemeinschaft, die mehr als ein Drittel der Bevölkerung des Bundesstaates in Memphis stellt, dass es hier nicht um ihren Schutz, sondern um ihre Kontrolle geht. Es ist, als würde man eine offene Wunde mit einem Hammer behandeln.

Ein Einsatz ohne Mandat auf brüchigem rechtlichen Fundament

Was die Situation zusätzlich zuspitzt, ist die gespenstische Unklarheit über die Mission selbst. Was genau sollen die Soldaten in den Straßen von Memphis tun? Die Regierung schweigt sich darüber aus. Sollen sie, wie in Washington, D.C., bei Verschönerungsprojekten helfen und Müll aufsammeln, eine fast absurde Vorstellung? Oder sollen sie, wie ebenfalls in der Hauptstadt geschehen, an der Seite von Einwanderungsbeamten bei Razzien auftreten, was die Ängste in Teilen der Bevölkerung weiter schüren würde? Der Mangel an Transparenz ist nicht nur ein Kommunikationsproblem; er ist ein Nährboden für Spekulationen und Angst.

Hinzu kommt die rechtliche Fragilität des gesamten Unterfangens. Anders als im District of Columbia, wo der Präsident direkte Befehlsgewalt über die Truppen hat, ist der Einsatz der Nationalgarde innerhalb eines Bundesstaates rechtlich komplex. Ein Bundesrichter hat erst kürzlich einen ähnlichen Einsatz in Los Angeles als gesetzeswidrig eingestuft, da er gegen das Verbot des Militärs zur Ausübung ziviler Polizeiaufgaben verstieß. Auch wenn das Urteil eng gefasst war und sich in der Berufung befindet, zeigt es doch, dass Trumps Vorgehen an die Grenzen der Verfassung stößt.

Die Auswahl von Memphis anstelle des ursprünglich favorisierten, aber politisch „feindseligen“ Chicago legt einen zynischen Verdacht nahe: Man hat sich bewusst einen Ort in einem republikanisch geführten Staat ausgesucht, um rechtlichen und politischen Widerstand zu minimieren und einen Präzedenzfall zu schaffen. Es ist ein Testlauf, wie weit man gehen kann, bevor die Gerichte oder der politische Widerstand dem Vorgehen ein Ende setzen.

Letztlich fügen sich die Puzzleteile zu einem beunruhigenden Bild zusammen. Der Einsatz in Memphis ist weit mehr als eine isolierte Maßnahme zur Kriminalitätsbekämpfung. Er ist ein Symbol für einen Regierungsstil, der die Grenzen zwischen Politik und Show, zwischen ziviler Verwaltung und militärischer Machtdemonstration gezielt verwischt. Es geht darum, ein Modell zu etablieren, das potenziell auf jede andere Stadt des Landes übertragbar ist, die der Regierung ein Dorn im Auge ist. Die eigentliche Gefahr liegt nicht in der Anwesenheit einiger Soldaten in Memphis. Sie liegt in der Normalisierung einer Idee: der Idee, dass die Antwort auf komplexe soziale Probleme nicht in Investitionen, Dialog und lokaler Polizeiarbeit liegt, sondern im Marschtritt von Uniformierten. Memphis mag die erste Stadt in einem roten Staat sein, die dieses Experiment erlebt. Die entscheidende Frage für die Zukunft der amerikanischen Demokratie wird sein, ob sie auch die letzte bleibt.