Es beginnt oft leise, mit einem Brief im Briefkasten oder einer Benachrichtigung im Online-Portal der Krankenversicherung. Eine Zahl, die sich verändert hat, meist nach oben. Doch was sich in diesen Tagen in den Postfächern von Millionen Amerikanern zusammenbraut, ist mehr als die übliche jährliche Anpassung. Es ist das Heraufziehen eines perfekten Sturms, gespeist aus zwei gewaltigen politischen Wetterfronten, die mit Ansage kollidieren. Auf der einen Seite steht die Handelspolitik von Präsident Donald Trump, die mit neuen Zöllen auf lebenswichtige Medikamente aus Europa die globale Lieferkette der Pharmaindustrie ins Visier nimmt. Auf der anderen Seite vollzieht sich die stille Erosion des Affordable Care Act (ACA), dessen finanzielle Lebensadern – die erweiterten Subventionen – planmäßig gekappt werden.

Diese beiden Entwicklungen sind keine zufälligen Ereignisse. Sie sind die konsequente Umsetzung einer politischen Agenda, die nun ihre doppelte Rechnung präsentiert. Das Ergebnis ist eine drohende Kostenexplosion, die das amerikanische Gesundheitssystem in seinen Grundfesten erschüttert und die Frage nach dem Wert von Gesundheit neu und brutal stellt. Die bevorstehenden Prämienerhöhungen sind daher kein reines Marktphänomen, sondern das direkte Resultat eines politischen Doppelspiels: Einerseits wird eine protektionistische Industriepolitik verfolgt, die bewusst höhere Preise in Kauf nimmt, andererseits wird das soziale Sicherungsnetz, das diese Preise abfedern könnte, gezielt demontiert. Für Millionen Amerikaner wird der Traum von bezahlbarer Gesundheitsversorgung damit zu einem teuren Erwachen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Trumps Zoll-Gambit: Ein Schuss, der nach hinten losgeht?

Die Logik der Trump-Administration klingt zunächst bestechend einfach: Um die heimische Pharmaproduktion zu stärken und die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern, sollen Importe teurer gemacht werden. Der kürzlich mit der Europäischen Union ausgehandelte 15-prozentige Zoll auf importierte Medikamente ist das prominenteste Werkzeug dieser Strategie. Europa ist kein beliebiger Handelspartner; es ist das Herzstück der globalen Produktion für viele der bekanntesten und profitabelsten Markenmedikamente Amerikas. Blockbuster wie das Krebsmedikament Keytruda oder die populären Abnehmmittel wie Ozempic werden dort hergestellt. Fast die Hälfte der Wirkstoffe für Markenmedikamente, die Amerikaner einnehmen, stammt aus Europa, was die enorme Verflechtung verdeutlicht.

Doch die Annahme, dass Zölle wie ein chirurgischer Eingriff wirken, der nur die gewünschten Effekte erzielt, erweist sich als gefährlicher Trugschluss. Die Pharmaindustrie operiert in einem hochkomplexen, globalen Nervensystem aus Forschung, Wirkstoffproduktion und Endfertigung. Ein Eingriff an einer Stelle löst unweigerlich Erschütterungen im gesamten System aus. Die Kosten für die Zölle – es geht um Milliarden von Dollar – werden von den Importeuren, also den Pharmaunternehmen selbst, getragen. Die Erwartung, dass diese Konzerne die Last allein schultern, ist naiv. Wahrscheinlicher ist, dass sie versuchen werden, die Kosten entlang der Kette weiterzugeben: an Arbeitgeber, an staatliche Programme wie Medicare und letztlich an die Patienten. Wer eine Versicherung mit Selbstbeteiligung oder prozentualer Kostenübernahme hat, wird die Zölle direkt im eigenen Geldbeutel spüren.

Versicherungsunternehmen antizipieren diesen Kostenschub bereits. In regulatorischen Anträgen, etwa in New York, wird die Unsicherheit durch die Zollpolitik explizit als Grund für höhere Prämienforderungen angeführt. United Healthcare of New York beziffert den Preiseffekt durch Zölle und die mögliche Rückverlagerung der Produktion auf 3,6 Prozent – eine Zahl, die bereits in die Kalkulationen für das kommende Jahr eingeflossen ist.

Die unbeabsichtigten Nebenwirkungen dieses handelspolitischen Experiments könnten jedoch noch gravierender sein. Die Pharmalobby warnt eindringlich davor, dass der finanzielle Druck durch Zölle zu Kürzungen bei Forschung und Entwicklung in den USA führen könnte. Anstatt also die heimische Industrie zu stärken, könnte man sie paradoxerweise schwächen. Die Zölle wirken wie ein Brandbeschleuniger in einem ohnehin überhitzten System und sind, so die Versicherer, ein wesentlicher Treiber der kommenden Preiswelle.

Das leise Sterben der ACA-Subventionen: Ein ideologischer Sieg mit fatalen Folgen

Während die Zölle eine neue Front eröffnen, spitzt sich an anderer Stelle ein seit Jahren schwelender Konflikt dramatisch zu. Die erweiterten Bundeszuschüsse für ACA-Versicherungspläne, ein zentrales Instrument, um die Policen für Millionen Menschen erschwinglich zu halten, laufen zum Jahresende aus. Diese während der Corona-Pandemie eingeführten Hilfen haben die Zahl der über die ACA-Marktplätze Versicherten auf 24 Millionen Menschen verdoppelt und die Quote der Nichtversicherten gesenkt. Ihr Wegfall ist kein Versehen, sondern eine bewusste politische Entscheidung der Republikaner im Kongress.

Die Folgen sind mathematisch präzise und menschlich verheerend. Laut Analysen der unabhängigen Kaiser Family Foundation (KFF) steht dem durchschnittlichen Käufer eines ACA-Plans ein Kostenanstieg von 75 Prozent bevor, wenn die Subventionen nicht verlängert werden. Diese Zahl ist so gewaltig, dass sie für viele die Grenze des Leistbaren sprengen wird. Besonders hart trifft es Selbstständige, Angestellte in Kleinbetrieben und jene Mittelschichtsfamilien, die gerade zu viel verdienen, um für andere Hilfen infrage zu kommen, aber zu wenig, um die vollen Prämien zu stemmen. Eine vierköpfige Familie in Virginia mit einem Einkommen von 64.000 Dollar könnte mit Mehrkosten von über 2.500 Dollar pro Jahr konfrontiert sein.

Dieser drohende Prämienschock löst eine Kettenreaktion aus. Versicherer erwarten, dass vor allem gesunde Menschen ihre Policen kündigen werden, wenn die Kosten explodieren. Zurück bliebe ein Pool von älteren, kränkeren und damit teureren Versicherten. Dieses Phänomen, bekannt als „Adverse Selection“, zwingt die Versicherer zu weiteren Prämienerhöhungen, um ihre Kosten zu decken. Ob dies in eine sogenannte „Todesspirale“ führt, die den Markt kollabieren lässt, ist umstritten. Experten wie Cynthia Cox von der KFF argumentieren, die ursprünglichen, nicht-erweiterten Subventionen seien ausreichend, um einen kompletten Zusammenbruch zu verhindern. Doch auch sie räumt ein: „Einige Individuen werden Härten erfahren“. Eine unterkühlte Formulierung für eine existenzielle Krise.

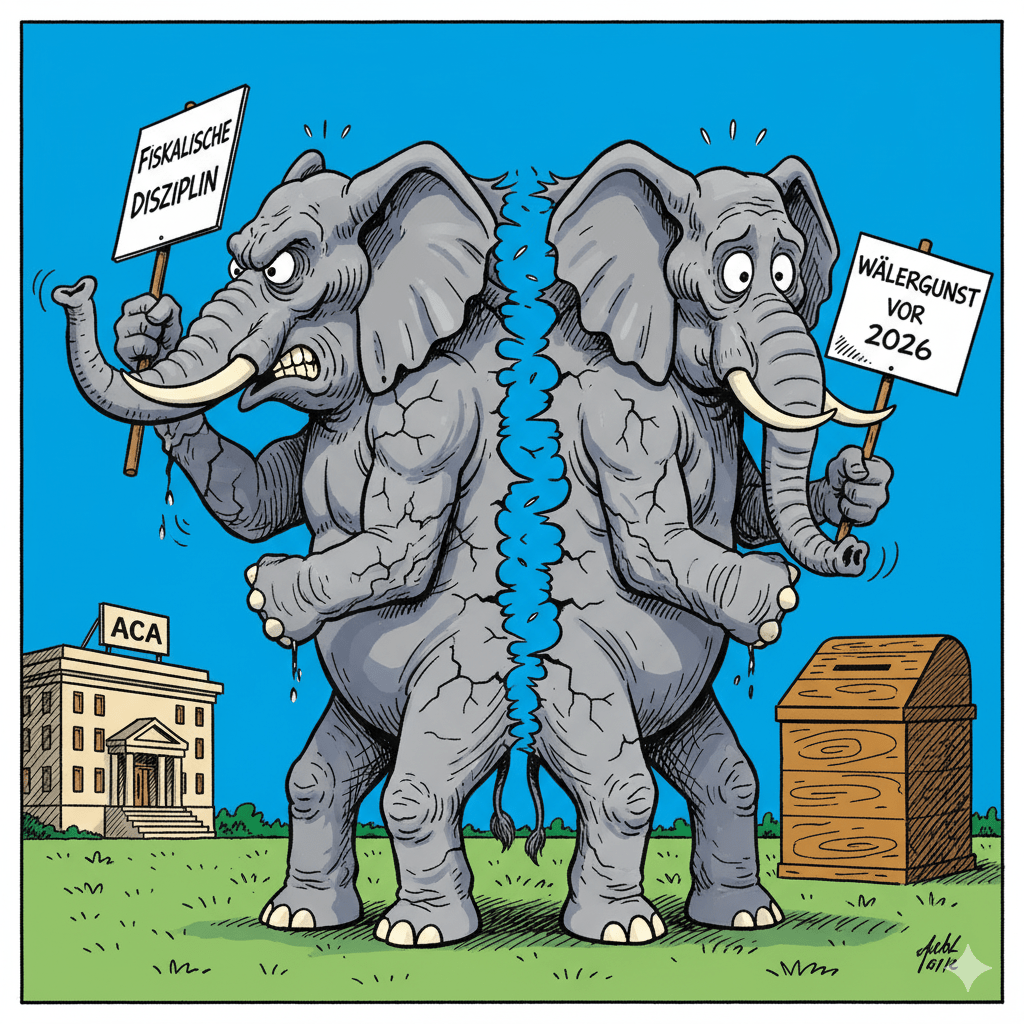

Gefangen im eigenen Netz: Das Dilemma der Republikaner

Für die Republikanische Partei wird die Situation zunehmend zu einem politischen Hochseilakt ohne Netz. Einerseits haben Hardliner wie der House Freedom Caucus lange gegen den Affordable Care Act gewettert und sehen das Auslaufen der „Covid-Ära-Politik“ als überfälligen Schritt. Andererseits wächst in den Reihen der Partei die Furcht vor dem Zorn der Wähler, insbesondere kurz vor den Zwischenwahlen 2026. Die Vorstellung, dass Millionen Menschen ihre Versicherung verlieren oder mit untragbaren Kosten konfrontiert werden, ist politisch toxisch.

Ein Riss zieht sich durch die Partei. Während die Parteiführung die Verlängerung der Subventionen im jüngsten Haushaltsgesetz blockierte, regt sich an der Basis Widerstand. Elf republikanische Abgeordnete, viele aus umkämpften Bezirken, unterstützen bereits einen überparteilichen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Hilfen um ein weiteres Jahr – genug, um das heikle Thema über die Wahl zu retten. Selbst populistische Stimmen wie Senator Josh Hawley warnen, man könne nicht zulassen, dass die Prämien um 200 Prozent stiegen.

Dieses Zaudern offenbart den Kernkonflikt: Der ideologische Wunsch, Obamas ungeliebtes Gesundheitsgesetz zu demontieren, kollidiert mit der brutalen Realität, dass dieses Gesetz mittlerweile für 24 Millionen Amerikaner zur Lebensader geworden ist. Die Demokraten nutzen diese Zerrissenheit genüsslich aus. Sie zeichnen das Bild einer Partei, die „von den Kranken stiehlt, um den Reichen Steuersenkungen zu geben“. Jeder Brief mit einer Prämienerhöhung wird so zu einem Wahlkampfgeschenk für die Opposition.

Ein System am Scheideweg: Kollaps oder teure Konsolidierung?

Was bedeutet dieser doppelte Druck für die Zukunft des amerikanischen Gesundheitssystems? Die Versicherer befinden sich in einer Zwangslage. Sie müssen die Risiken der Zollpolitik und des schrumpfenden Versichertenpools in ihre Tarife einpreisen, was zu den höchsten Prämiensteigerungen seit sieben Jahren führt – im Median 15 Prozent, zusätzlich zum Wegfall der Subventionen. Mehr als ein Viertel der Anbieter beantragt sogar Erhöhungen von über 20 Prozent.

Das System steuert auf einen Kipppunkt zu. Das wahrscheinlichste Szenario ist keine apokalyptische Todesspirale, sondern eine schmerzhafte Konsolidierung. Das Congressional Budget Office schätzt, dass etwa vier Millionen Menschen ihre ACA-Versicherung im ersten Jahr nach dem Subventionsstopp aufgeben werden. Der Markt wird überleben, aber er wird kleiner, teurer und exklusiver. Er wird zu einem System, das jene zurücklässt, die es am dringendsten brauchen.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass politische Entscheidungen konkrete, menschliche Konsequenzen haben. Die Kombination aus protektionistischer Handelspolitik und ideologisch motiviertem Sozialabbau entpuppt sich als toxischer Cocktail. Die Zölle sollen amerikanische Arbeitsplätze schützen, doch sie verteuern die Medizin, die diese Arbeiter am Leben hält. Das Ende der Subventionen soll den Staatshaushalt entlasten, doch es stürzt Millionen Familien in finanzielle Unsicherheit. Es ist eine Politik voller Widersprüche, deren Preis am Ende nicht in den Bilanzen von Konzernen oder den Statistiken von Ministerien bezahlt wird, sondern am Küchentisch amerikanischer Familien. Das leise Ticken im Briefkasten wird lauter. Es ist der Countdown zu einem teuren Erwachen.