Ein Urteil ist mehr als nur das letzte Wort in einem Gerichtssaal. Manchmal ist es der Klang einer schweren Eichentür, die ins Schloss fällt und eine Epoche beendet. Im Fall von Jair Messias Bolsonaro ist dieser Klang ohrenbetäubend. Die Verurteilung des ehemaligen brasilianischen Präsidenten zu mehr als 27 Jahren Haft ist nicht bloß das juristische Ende eines beispiellosen Angriffs auf die Demokratie. Sie ist ein seismisches Ereignis, ein Dammbruch in der politischen Kultur eines Landes, das jahrzehntelang einen stillen Pakt mit der Straflosigkeit geschlossen hatte. Brasilien hat an diesem Tag nicht nur über einen Mann gerichtet, sondern über seine eigene Geschichte und die Dämonen seiner autoritären Vergangenheit.

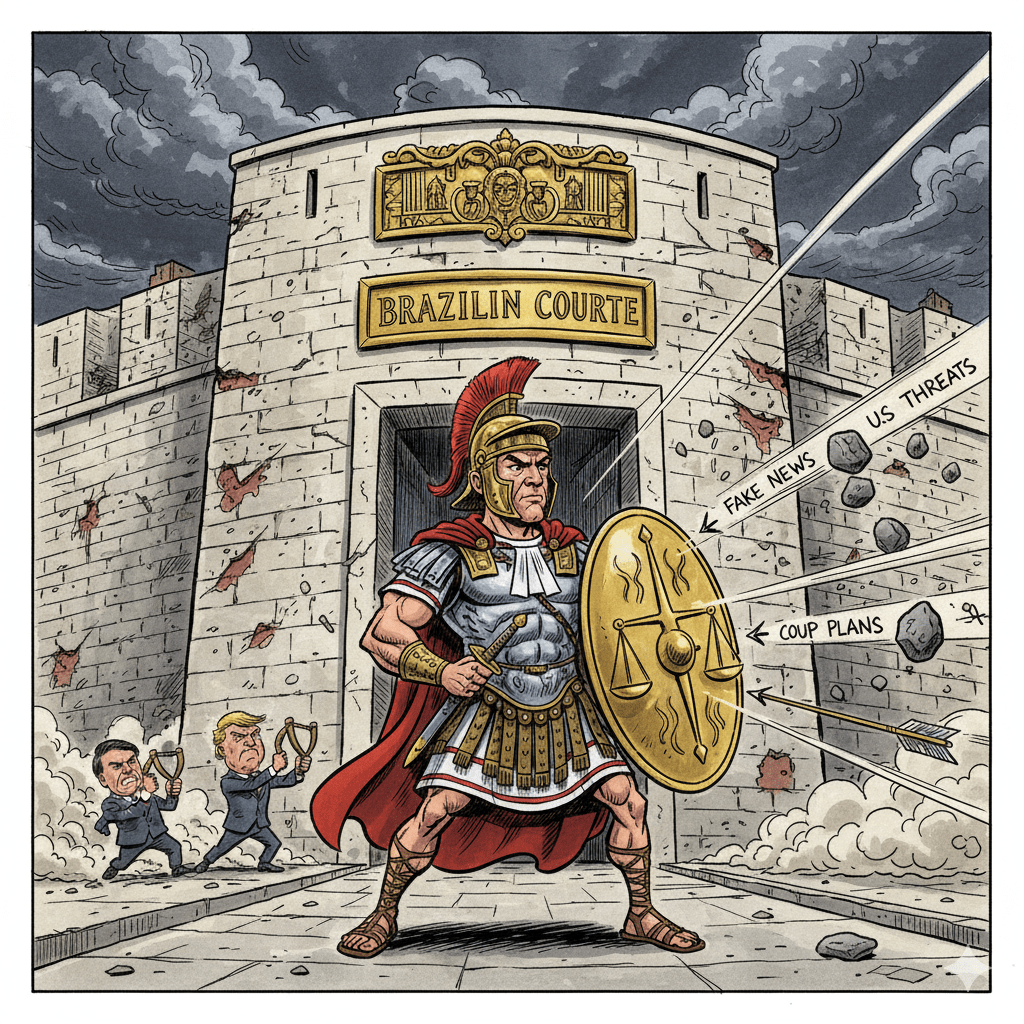

Doch während diese eine Tür zufiel, wurde eine andere aufgestoßen – eine, die in einen Raum voller neuer, unkalkulierbarer Konflikte führt. Denn dieses Urteil ist zugleich der Höhepunkt einer erbitterten Konfrontation mit einem mächtigen Verbündeten: den Vereinigten Staaten unter Donald Trump, die mit wirtschaftlichem und politischem Druck versuchten, das Verfahren zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die brasilianische Justiz hat eine rote Linie gezogen, im Inneren wie nach außen. Aber der Boden, auf dem diese Linie verläuft, bebt noch immer. War dies also der endgültige Sieg der Demokratie? Oder der Beginn eines langen, zermürbenden Kampfes an zwei Fronten?

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der akribisch geplante Staatsstreich: Mehr als nur heiße Luft

Um die wahre Dimension des Urteils zu verstehen, muss man sich von der Vorstellung eines chaotischen, spontanen Aufstands verabschieden. Was die Staatsanwaltschaft über Monate akribisch zusammengetragen hat, zeichnet das Bild eines systematischen, kühl kalkulierten Plans zum Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung. Es war kein Putsch aus dem Affekt, sondern eine schrittweise Demontage der demokratischen Institutionen, die lange vor der Wahlniederlage 2022 begann.

Die Strategie war vielschichtig und stützte sich auf mehrere Säulen. Zuerst kam die psychologische Kriegsführung: Eine von Bolsonaros innerem Zirkel gesteuerte „digitale Miliz“ überschwemmte die sozialen Medien mit gezielten Falschinformationen, um das Vertrauen in das elektronische Wahlsystem zu untergraben. Parallel dazu wurde im Verborgenen an der juristischen und militärischen Umsetzung des Umsturzes gearbeitet. Kernstück der Beweislast war der Entwurf eines präsidialen Dekrets, das Bolsonaro persönlich redigiert haben soll. Dieses Dokument war nichts weniger als eine Blaupause für einen Staatsstreich: Es hätte ihm Notstandsbefugnisse verliehen, die es ihm erlaubt hätten, das oberste Wahlgericht des Landes unter seine Kontrolle zu bringen und das Wahlergebnis zu annullieren.

Doch der Plan ging noch weiter, hinein in die dunkelsten Abgründe politischer Gewalt. Die Anklage legte Beweise für einen konkreten Plan zur Ermordung seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva, dessen Vizepräsidenten und des obersten Richters Alexandre de Moraes vor. Ein Entwurf dieses Plans wurde im Präsidentenpalast ausgedruckt. Das Vorhaben scheiterte letztlich nicht am mangelnden Willen, sondern an der Zögerlichkeit entscheidender Militärführer, die sich weigerten, ihre uneingeschränkte Unterstützung zu geben. Der Sturm seiner Anhänger auf die Regierungsgebäude am 8. Januar 2023 war demnach nicht der Anfang, sondern der letzte, verzweifelte Akt eines bereits gescheiterten Plans – ein Versuch, das Militär doch noch zum Eingreifen zu provozieren.

Ein Dammbruch in der Geschichte der Straflosigkeit

Das wirklich Historische an diesem Prozess liegt jedoch nicht nur in der Schwere der Vorwürfe, sondern in der Tatsache, dass er überhaupt stattfand. Brasilien, ein Land, das seit der Abschaffung der Monarchie mehr als ein Dutzend Putschversuche erlebt hat, von denen die Hälfte erfolgreich war, pflegte eine ungeschriebene Tradition der politischen Amnesie. Ob nach der Militärdiktatur, die von 1964 bis 1985 dauerte, oder nach anderen Angriffen auf die Demokratie – am Ende stand fast immer die politische Versöhnung, die einer juristischen Aufarbeitung vorgezogen wurde. Historiker sprechen von einem „Pakt des Schweigens“, der das Land wie ein unsichtbares Netz überzog.

Mit dem Urteil gegen Bolsonaro wurde dieser Pakt auf spektakuläre Weise gebrochen. Zum ersten Mal in der Geschichte Brasiliens wurden die Anführer eines Umsturzversuchs, darunter ein ehemaliger Präsident und mehrere Generäle, vor einem Gericht zur Rechenschaft gezogen und verurteilt. Dies ist mehr als nur ein juristischer Präzedenzfall; es ist ein kultureller Wandel. Die Verurteilung der hochrangigen Militärs – darunter sein Verteidigungsminister und ein Admiral – erschüttert die traditionell unangreifbare Stellung des Militärs in der brasilianischen Gesellschaft und sendet eine unmissverständliche Botschaft: Niemand steht über dem Gesetz. Die Justiz hat sich hier als letzte Verteidigungslinie des demokratischen Rechtsstaates positioniert und damit ihre Rolle im Machtgefüge des Landes neu definiert.

Trumps langer Arm: Der Kampf an zwei Fronten

Dieser mutige Akt der Selbstbehauptung fand jedoch unter massivem externen Druck statt. Der Prozess gegen Bolsonaro eskalierte schnell zu einer diplomatischen Krise mit den Vereinigten Staaten. Präsident Donald Trump, ein enger politischer Verbündeter und Freund Bolsonaros, sah in dem Verfahren eine Parallele zu seinen eigenen juristischen Auseinandersetzungen und brandmarkte es als politisch motivierte „Hexenjagd“.

Doch es blieb nicht bei Worten. Die Trump-Regierung nutzte ihre immense wirtschaftliche und diplomatische Macht, um Brasilien in die Knie zu zwingen. Sie verhängte einen Strafzoll von 50 Prozent auf brasilianische Importe, eine der härtesten Maßnahmen dieser Art. Gleichzeitig griff Washington zu einem seiner schärfsten außenpolitischen Werkzeuge: dem Global Magnitsky Act. Dieses Gesetz, eigentlich zur Bestrafung von Menschenrechtsverletzern und korrupten Beamten gedacht, wurde gegen den leitenden Richter Alexandre de Moraes eingesetzt. Ihm wurden die Einreise in die USA verwehrt und mögliche Vermögenswerte eingefroren. Es war der unverhohlene Versuch, das Justizsystem eines souveränen Staates zu erpressen.

Die Reaktion aus Brasília war ebenso deutlich. Richter Moraes eröffnete das Verfahren mit einem unmissverständlichen Verweis auf die „Einmischung eines anderen ausländischen Staates“ und erklärte, das Gericht werde sich niemals dem Druck beugen. Diese öffentliche Zurechtweisung war mehr als nur eine prozessuale Formalität; es war eine Unabhängigkeitserklärung. Brasilien fand sich plötzlich in einem Dilemma wieder: Die Verteidigung der eigenen Demokratie im Inneren bedeutete, den Konflikt mit dem mächtigsten Land der Welt zu riskieren. Jeder Schritt im Gerichtssaal von Brasília hallte in den Korridoren der Macht in Washington wider.

Das Urteil: Ein juristisches Bollwerk mit einem Riss

Am Ende stand ein klares Verdikt: Vier der fünf Richter des Gremiums befanden Bolsonaro in allen Anklagepunkten für schuldig. Das Strafmaß von 27 Jahren und drei Monaten spiegelt die Schwere der Verbrechen wider. Doch das juristische Bollwerk, das der Oberste Gerichtshof errichtete, hat einen feinen, aber bedeutsamen Riss: das abweichende Votum von Richter Luiz Fux.

Fux‘ Plädoyer für einen Freispruch, das er in einer 13-stündigen Marathonsitzung vortrug, basierte auf mehreren Argumentationslinien, die Bolsonaros Verteidigern nun als Fahrplan für künftige Berufungen dienen. Er argumentierte, es fehle an direkten Beweisen, die Bolsonaro mit den konkreten Umsturzplänen verbinden. Eine bloße „Gedankenspielerei“ oder „Cogitation“, so Fux, sei nicht strafbar. Ein Staatsstreich entstehe nicht aus isolierten Akten, sondern aus koordinierten Aktionen, deren endgültige Umsetzung nicht nachgewiesen sei. Zudem warf er prozedurale Fragen auf: Hätte nicht das gesamte Plenum der elf Richter entscheiden müssen? Hatte die Verteidigung genug Zeit, das Beweismaterial zu sichten?

Obwohl sein Votum isoliert blieb, ist seine politische Sprengkraft nicht zu unterschätzen. Es liefert dem Lager der Rechten die dringend benötigte juristische Legitimation für ihre Erzählung der politischen Verfolgung. Es ist der eine Strohhalm, an den sich Bolsonaros Anhänger klammern, der Riss in der Mauer, der Hoffnung auf eine Wende in höheren Instanzen nährt.

Nach dem Urteil ist vor dem Kampf: Ein Land am Scheideweg

Mit dem Urteil ist Jair Bolsonaros politische Karriere faktisch beendet. Er ist nun auf Lebenszeit von allen politischen Ämtern ausgeschlossen und muss einen politischen Erben benennen, der sein Erbe antritt. Doch die Bewegung, die er entfesselt hat, ist lebendiger denn je. Umfragen zeigen, dass fast zwei Fünftel der Brasilianer das Verfahren als ungerecht empfinden. Diese tiefe Spaltung der Gesellschaft ist die größte Hypothek für die Zukunft des Landes.

Die unmittelbare Zukunft wird von zwei zentralen Fragen geprägt sein. Erstens: der Kampf um eine Amnestie. Bolsonaros Verbündete im Kongress haben bereits angekündigt, ein entsprechendes Gesetz vorantreiben zu wollen. Ein solches Vorhaben würde jedoch unweigerlich vor dem Obersten Gerichtshof landen, dessen Mehrheit bereits signalisiert hat, dass Verbrechen gegen die demokratische Ordnung von einer Amnestie ausgeschlossen sind. Es droht eine institutionelle Machtprobe zwischen Legislative und Judikative.

Zweitens: die Außenwirkung. Die USA haben bereits klargemacht, dass sie das Urteil nicht akzeptieren und weitere Maßnahmen ergreifen werden. Dies könnte von weiteren Sanktionen gegen Richter bis hin zu verschärften Visa-Bestimmungen für Regierungsbeamte reichen. Brasilien steht vor der Herausforderung, seine Wirtschaft und seine diplomatischen Kanäle gegen den Zorn eines verärgerten Hegemons zu schützen.

Die Verurteilung Bolsonaros war ein Akt der Befreiung, der Beweis, dass Brasiliens demokratische Institutionen widerstandsfähiger sind, als viele dachten. Doch dieser Sieg hat seinen Preis. Das Land hat sich von einem Dämon seiner Vergangenheit befreit, aber es steht nun offener und verwundbarer denn je den Stürmen der Gegenwart gegenüber – einer tief gespaltenen Gesellschaft und einem internationalen Konflikt mit ungewissem Ausgang. Die Tür zur Vergangenheit mag geschlossen sein, aber der Weg in die Zukunft ist steinig und voller Unwägbarkeiten.