Ein Premier in der Zwickmühle, ein Botschafter mit fataler Vergangenheit und das unheilvolle Erbe Jeffrey Epsteins – der Sturz des Peter Mandelson ist mehr als ein politischer Skandal. Er ist das Symptom einer Regierung, deren Fundament bröckelt.

In der gnadenlosen Arena der Politik gibt es Stürze, die so jäh, so brutal sind, dass sie mehr hinterlassen als nur einen vakanten Posten. Sie hinterlassen einen Krater, in dem die Schwächen, die Fehleinschätzungen und die verborgenen Risse eines ganzen Machtgefüges sichtbar werden. Der Fall des Peter Mandelson, des britischen Botschafters in Washington, ist ein solcher Sturz. Seine Entlassung durch Premierminister Keir Starmer ist nicht bloß die Konsequenz einer kompromittierenden E-Mail; sie ist ein politisches Erdbeben, das das Zentrum von Downing Street erschüttert und die Frage aufwirft, wie stabil die Regierung Starmer wirklich ist.

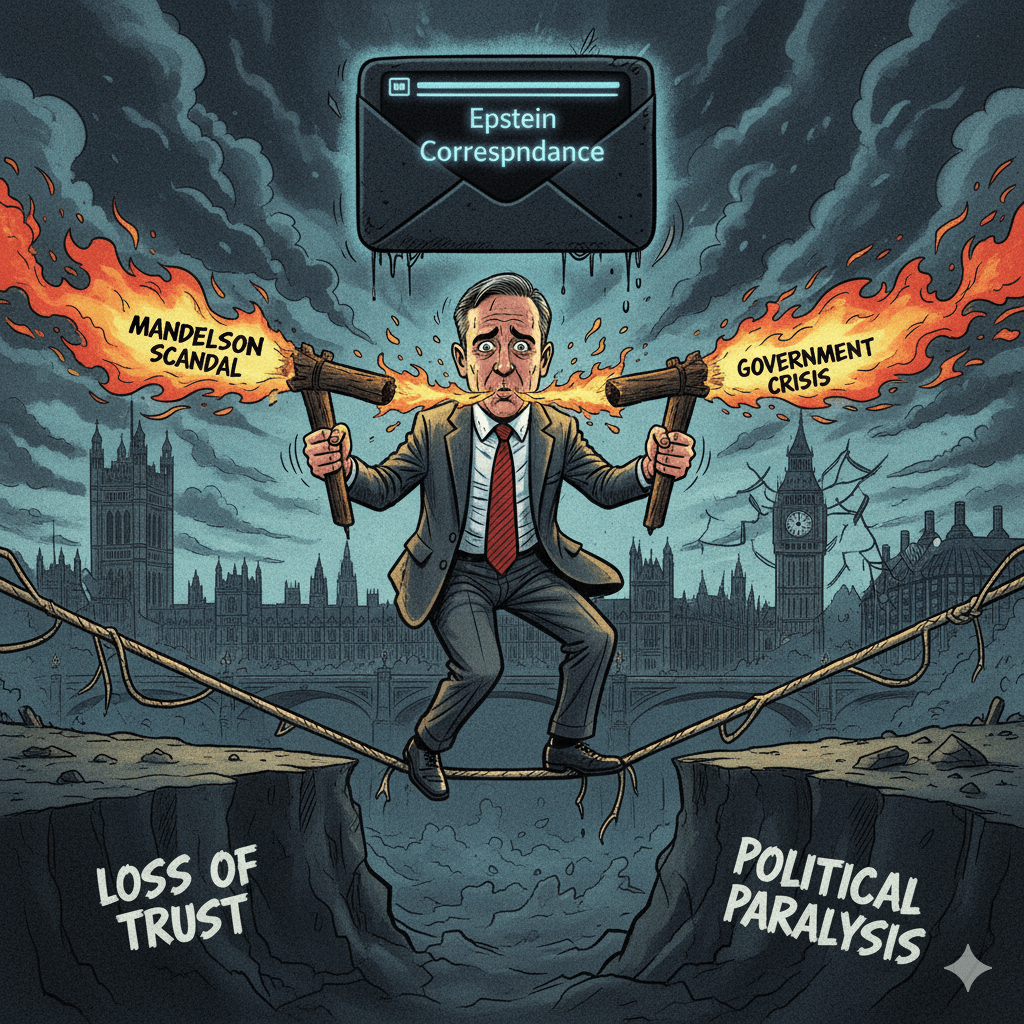

Es ist eine Geschichte, die sich in kaum mehr als 24 Stunden vollzog – ein Zeitfenster, in dem politisches Vertrauen zu Staub zerfiel. Am Mittwoch noch hatte der Premierminister seinem Botschafter vor dem Parlament sein volles Vertrauen ausgesprochen. Eine Geste der Stärke, ein Versuch, die aufziehenden dunklen Wolken zu vertreiben. Am Donnerstag dann die radikale Kehrtwende: Mandelson wurde mit sofortiger Wirkung abgezogen. Was war geschehen? Es war der Geist der Vergangenheit, der in Form digitaler Korrespondenz zurückkehrte und eine Realität offenbarte, die sich nicht länger ignorieren ließ.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Das Versagen des Systems und das Kalkül der Macht

Im Zentrum des Desasters steht die Frage, die nun in den Korridoren von Whitehall geflüstert wird: Wie konnte das passieren? Die Regierung hatte stets betont, Mandelson sei einem „umfangreichen“ Überprüfungs- und Hintergrundcheck unterzogen worden, bevor er den prestigeträchtigsten Posten im britischen diplomatischen Dienst antrat. Doch dieser Prozess hatte ein schwarzes Loch, eine fatale Leerstelle. Die entscheidenden E-Mails, die Mandelson 2008 an Jeffrey Epstein schickte – kurz bevor dieser seine erste Haftstrafe wegen Sexualdelikten antrat –, waren den Prüfern entgangen. Die offizielle Erklärung: Sie stammten von einem längst geschlossenen E-Mail-Konto und waren für niemanden zugänglich, nicht einmal für Mandelson selbst.

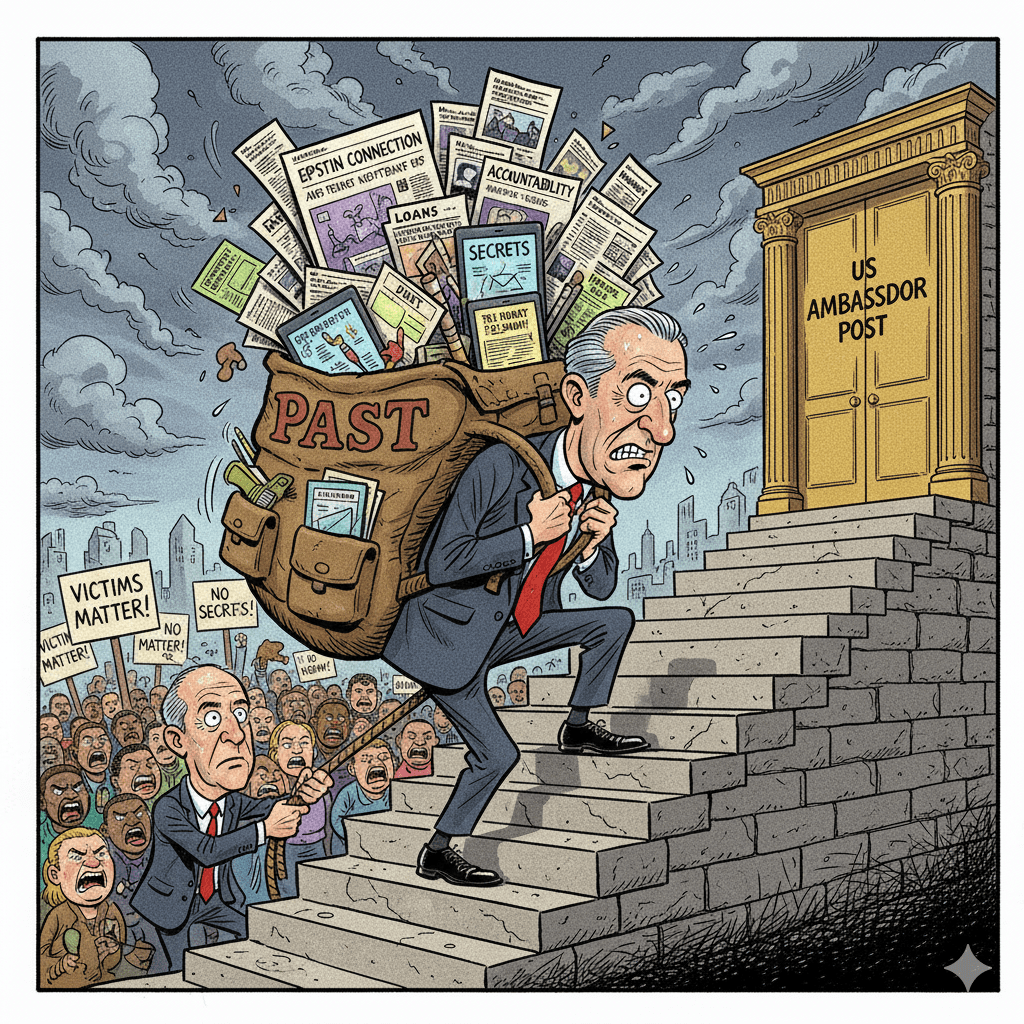

Doch ist dies lediglich ein technisches Versäumnis oder offenbart es eine tiefere, systemische Schwäche? Die Ernennung Mandelsons war von Anfang an ein politisches Wagnis. Hier wurde kein unbeschriebenes Blatt, kein blasser Karrierediplomat nach Washington entsandt, sondern der „Prinz der Finsternis“, ein Meister der politischen Intrige, dessen Karriere von Skandalen und zwei früheren Rücktritten aus Regierungsämtern gepflastert ist. Starmer wusste, wen er ernannte. Er wog die anerkannte handelspolitische Expertise Mandelsons, seine Fähigkeit, sich im Washington unter Donald Trump Gehör zu verschaffen, gegen die bekannten Risiken seiner Biografie ab. Am Ende war die Verlockung, einen derart gewieften und rücksichtslosen Akteur auf dem wichtigsten diplomatischen Parkett zu haben, offenbar größer als die Sorge vor den Dämonen seiner Vergangenheit. Der fatale Fehler lag nicht nur im Übersehen der E-Mails, sondern in der grundsätzlichen Fehleinschätzung, dass sich diese Dämonen kontrollieren ließen.

Starmers blitzschnelle Kehrtwende ist daher weniger ein Zeichen von Entschlossenheit als vielmehr ein Akt der Panik. Der Druck wurde übermächtig. Die neu aufgetauchten E-Mails, in denen Mandelson Epsteins Verurteilung als „ungerecht“ bezeichnete und ihm riet, für eine vorzeitige Entlassung zu kämpfen, malten ein Bild, das mit der öffentlichen Fassade des Bedauerns unvereinbar war. Plötzlich war die Beziehung zu Epstein nicht mehr nur eine Jugendsünde aus den frühen 2000er-Jahren, als Mandelson ihn in einem Geburtstagsbuch als seinen „besten Kumpel“ bezeichnete. Sie war eine aktive, solidarische Unterstützung, die selbst dann noch anhielt, als Epsteins Verbrechen bereits gerichtlich festgestellt waren.

In diesem Moment hatte Starmer keine Wahl mehr. Hätte er an Mandelson festgehalten, hätte er den Vorwurf auf sich geladen, die moralische Verwerflichkeit der Epstein-Affäre zu relativieren. Die Alternative zur Entlassung wäre ein politischer Dauerbrand gewesen, der seine Regierung Tag für Tag weiter geschwächt hätte. Der Preis für das Festhalten an seinem Botschafter wäre untragbar hoch gewesen. Die Opposition, angeführt von der konservativen Parteichefin Kemi Badenoch, nutzte die Vorlage gnadenlos aus. Sie brandmarkte Starmer als einen zögerlichen, prinzipienlosen Führer, der erst unter dem Druck der Öffentlichkeit handelte. Seine Glaubwürdigkeit hatte einen schweren Schlag erlitten.

Der Prinz der Finsternis und sein letzter Akt

Für Peter Mandelson selbst schließt sich ein Kreis. Seine Karriere war stets ein Tanz auf dem Vulkan, eine Gratwanderung zwischen genialer strategischer Brillanz und persönlicher Hybris. Als einer der Architekten von „New Labour“ half er, Tony Blair an die Macht zu bringen, nur um dann selbst zweimal aus dessen Kabinett stürzen zu müssen. Sein Spitzname, der „Prinz der Finsternis“, war nie nur eine leere Floskel; er beschrieb eine reale Fähigkeit zur politischen Manipulation, aber auch eine Aura des Unheimlichen, die ihn stets umgab.

Sein Comeback als Botschafter in Trumps Washington war sein vielleicht kühnster Schachzug. Er entschuldigte sich für frühere abfällige Bemerkungen über den Präsidenten und positionierte sich geschickt als einer der wenigen europäischen Politiker, die einen Draht zum Weißen Haus hatten. Der Abschluss eines Handelsabkommens im Mai schien ihm recht zu geben; sein Wert für die britische Regierung war unbestreitbar. Doch die aktuelle Affäre zeigt, dass politisches Talent und strategischer Nutzen keine Absolution für moralische Verfehlungen sind. Mandelson hat das Risiko seiner Vergangenheit stets gekannt. Seine Andeutung, dass noch weiterer Schriftverkehr auftauchen könnte, klingt fast wie eine Drohung – oder wie das Eingeständnis, dass die Geister, die er rief, nun nicht mehr zu bannen sind.

Dieser Vorfall wird langfristige Folgen für die britische Diplomatie haben. Die Debatte darüber, ob hochsensible Botschafterposten mit politischen Schwergewichten oder mit unauffälligen Karrierediplomaten besetzt werden sollten, wird neu entfacht. Der Fall Mandelson ist ein mächtiges Argument für Letzteres. Er zeigt, dass die Risiken politischer Ernennungen – die alten Loyalitäten, die vergrabenen Geheimnisse, die unkontrollierbaren Egos – den potenziellen Nutzen bei Weitem übersteigen können. Die Balance zwischen politischer Erfahrung und persönlicher Integrität muss neu justiert werden.

Ein moralischer Kompass in stürmischer See

Es ist bezeichnend, dass die Regierung in ihren offiziellen Statements zur Entlassung explizit die Opfer von Jeffrey Epstein in den Vordergrund stellt. Dies ist mehr als nur eine rhetorische Geste. Es ist der Versuch, der rein politischen Entscheidung eine moralische Legitimation zu verleihen. Indem die Regierung sich „im Gedenken an die Opfer“ positioniert, versucht sie, die Debatte von der Ebene des politischen Missmanagements auf eine Ebene der ethischen Notwendigkeit zu heben. Es ist der Anker, an den sich Starmer in diesem Sturm klammert, um nicht als reiner Opportunist dazustehen.

Die unmittelbaren Auswirkungen der Affäre sind gravierend. Der wichtigste diplomatische Posten Großbritanniens ist kurz vor einem Staatsbesuch des US-Präsidenten vakant. Dies sendet ein Signal der Instabilität und lenkt den Fokus auf die unheilvolle Verbindung, die sowohl Trump als auch Mandelson mit Epstein hatten. Die diplomatischen Beziehungen sind belastet, und die Verhandlungen über die Finalisierung des Handelsabkommens könnten ins Stocken geraten. Ein Karrierediplomat wird nun interimistisch übernehmen müssen, aber der persönliche Draht, den Mandelson zu Trump aufgebaut hatte, ist unwiederbringlich gekappt.

Für Keir Starmer könnte dies der Anfang vom Ende sein. Seine Regierung war bereits vor diesem Skandal angeschlagen, gezeichnet vom Rücktritt seiner Stellvertreterin Angela Rayner wegen einer Steuerangelegenheit und von schlechten Umfragewerten. Der Fall Mandelson ist kein isoliertes Ereignis, sondern fügt sich in ein Muster von Krisen und Fehleinschätzungen. Sollte Mandelsons Andeutung wahr werden und weiterer kompromittierender Schriftverkehr auftauchen, könnte die Regierung in eine Abwärtsspirale geraten, aus der es kein Entkommen mehr gibt. Jede neue Enthüllung wäre ein weiterer Nagel im Sarg seines politischen Ansehens.

Am Ende bleibt das Bild eines Premierministers, der einen Pakt mit einem politischen Teufel einging, in der Hoffnung, von dessen Fähigkeiten zu profitieren, nur um dann festzustellen, dass der Preis dafür seine eigene politische Seele war. Der Sturz des Peter Mandelson ist eine Lektion über die Unausweichlichkeit der Vergangenheit und die Grenzen politischer Zynik. Und für Keir Starmer ist es die bittere Erkenntnis, dass manche Geister, einmal gerufen, sich nicht mehr vertreiben lassen.