Es gibt Momente, die eine ganze Ära in sich verdichten. Einer dieser Momente fand Ende August in Washington statt, fernab der großen Kameras, und doch von seismischer Bedeutung für das ökonomische Selbstverständnis Amerikas. Dort saß Howard Lutnick, Donald Trumps Handelsminister, mit seinem Markenzeichen-Lächeln dem Chef des Tech-Giganten Intel gegenüber. Was sie besiegelten, war kein gewöhnlicher Vertrag. Es war die Unterzeichnung einer neuen Unabhängigkeitserklärung – die Unabhängigkeit der Regierung von den Fesseln des freien Marktes. Der amerikanische Staat wurde über Nacht zum größten Anteilseigner von Intel, einem Kronjuwel des Silicon Valley. Dies ist keine bloße wirtschaftspolitische Kurskorrektur. Es ist der Beginn einer stillen Revolution, in der die Regierung nicht mehr nur Schiedsrichter, sondern zum mächtigsten Spieler auf dem Feld wird. Angeführt von einem Präsidenten, der das Regieren als einen permanenten Deal versteht, und umgesetzt von einem Minister, der die Kunst des Drucks von der Wall Street ins politische Machtzentrum importiert hat, wird das Betriebssystem der amerikanischen Wirtschaft in Echtzeit umgeschrieben. Die These drängt sich auf: Unter dem Vorwand, Amerika zu alter Stärke zurückzuführen, tauscht die Trump-Administration die Verlässlichkeit von Recht und Markt gegen die Willkür des personalisierten Zugriffs – eine Politik, die kurzfristig Macht demonstriert, langfristig aber das Fundament des Wohlstands zu erodieren droht.

Der Architekt der neuen Wirtschaftsordnung: Wer ist Howard Lutnick?

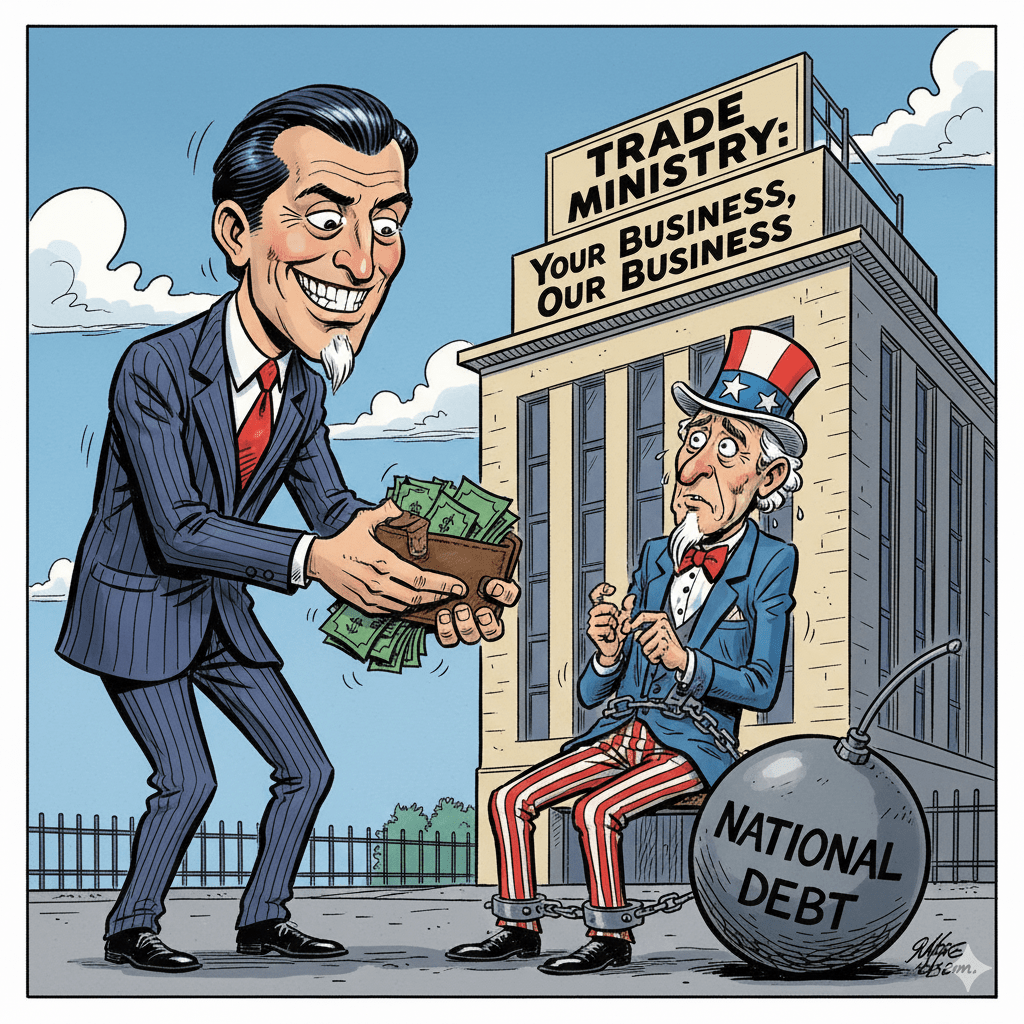

Im Maschinenraum dieser neuen Politik sitzt ein Mann, der das Vokabular der Wall Street ins Herz der Regierung trägt: Howard Lutnick. Bevor er das fast 50.000 Mitarbeiter starke Handelsministerium übernahm, hatte er keine Regierungserfahrung. Sein Kapital war seine Loyalität zu Donald Trump und ein unkonventioneller, fast raubtierhafter Blick auf den Staat als Geschäftsmodell, das es zu monetarisieren gilt. Lutnick sieht überall ungenutzte Einnahmequellen: in Zöllen, in Universitätslizenzen und eben auch in direkten Beteiligungen an jenen Unternehmen, die Amerikas Zukunft prägen sollen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Sein Instrument ist kein klassisches Gesetz, sondern ein im März per Dekret geschaffenes, nebulöses Gebilde namens „Investment Accelerator“. Offiziell als eine Art Concierge-Service für Großinvestoren deklariert, entpuppt es sich als ein staatlicher Hebel, mächtig genug, um das Kräfteverhältnis zwischen Washington und dem Silicon Valley neu zu justieren. Angeführt von prominenten Köpfen aus der Finanz- und Anwaltswelt, hat dieser „Beschleuniger“ die Kontrolle über jene milliardenschweren Subventionen aus dem CHIPS Act übernommen, die eigentlich dazu gedacht waren, die heimische Halbleiterproduktion zu fördern. Doch unter Lutnick werden diese Gelder nicht mehr einfach ausgezahlt; sie sind zur Verhandlungsmasse geworden. Zahlungen werden pausiert, Lizenzen für den Export sensibler Technologien zurückgehalten, der Daumen wird gesenkt – bis die Unternehmen einlenken.

Intel war nur das prominenteste Beispiel. Nachdem Trump öffentlich den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden gefordert hatte und Lutnicks Ministerium vertraglich zugesicherte Zahlungen einfror, fand sich der Konzern in einer Zwangslage wieder. Die Lösung war die Abgabe von Anteilen an den Staat. „Amerika sollte Anteile haben“, erklärte Lutnick lapidar, „weil es einfach fair ist“. Was hier als Fairness deklariert wird, ist in Wahrheit ein Paradigmenwechsel: Staatshilfen werden nicht mehr an Bedingungen wie Produktionsziele geknüpft, sondern an die Abtretung von Eigentum. Auch bei U.S. Steel und dem Seltene-Erden-Produzenten MP Materials hat die Regierung bereits zugegriffen. Die Liste potenzieller Ziele ist lang und umfasst strategische Sektoren wie Verteidigung und Schiffbau.

Logik des Deals: Zwischen Staatssanierung und Schutzgelderpressung

Fragt man nach der Logik hinter dieser aggressiven Strategie, erhält man von der Administration eine klare Antwort: Es gehe darum, Amerikas industrielle Basis wiederaufzubauen, die nationale Sicherheit zu stärken und – ganz im Sinne von Lutnicks betriebswirtschaftlicher Weltsicht – Einnahmen zur Tilgung der gigantischen Staatsschulden zu generieren. Ein neu geschaffener Fonds, gespeist aus Hunderten von Milliarden Dollar, die man den Handelspartnern Japan und Südkorea im Gegenzug für moderate Zölle abgenötigt hat, soll diese Investitionen finanzieren.

Doch hinter den verschlossenen Türen der Vorstandsetagen wird eine gänzlich andere Geschichte erzählt. Dort spricht man nicht von Fairness oder nationalem Interesse, sondern von Methoden, die an organisierte Kriminalität erinnern. Ein Harvard-Ökonom und ehemaliger Berater von Präsident George W. Bush nannte das Vorgehen einen „shakedown“ – eine Schutzgelderpressung. Die Botschaft an die Unternehmen ist unmissverständlich: „Nettes Geschäft, das Sie da haben. Wäre doch schade, wenn dem etwas zustoßen würde“. Die Angst ist mittlerweile so groß, dass manche Manager es nicht mehr wagen, in Washington für ihre Interessen zu werben, aus Furcht, dadurch erst recht ins Visier zu geraten und zu einer Gegenleistung gezwungen zu werden. Die Intransparenz des „Investment Accelerator“, über dessen genaue Funktionsweise selbst Mitarbeiter im Handelsministerium im Unklaren gelassen werden, verstärkt dieses Klima der Unsicherheit und Willkür.

Der Bruch mit der Doktrin: Wenn der freie Markt zur Verhandlungsmasse wird

Was wir erleben, ist der endgültige Bruch mit der jahrzehntelangen Wirtschaftsdoktrin der Republikanischen Partei. Die einst heilige Vorstellung, der Staat habe sich aus dem Markt herauszuhalten, wird nicht nur ignoriert, sie wird mit demonstrativer Verachtung beerdigt. Während frühere konservative Regierungen Deregulierung predigten, praktiziert die Trump-Administration eine Form des Staatskapitalismus, die selbst linke Kritiker überrascht. Senator Bernie Sanders lobte die Staatsbeteiligung an Intel, während der libertäre Republikaner Rand Paul sie als einen „Schritt in Richtung Sozialismus“ geißelte.

Dieser ideologische Dammbruch war nur möglich, weil Trump sein administratives Umfeld gezielt verändert hat. In seiner ersten Amtszeit wurde er noch von traditionelleren, marktwirtschaftlich orientierten Beratern gebremst, die seine unorthodoxesten Ideen im Keim erstickten. In der zweiten Amtszeit hat er sich mit loyalen Vollstreckern wie Lutnick umgeben, deren Hauptaufgabe darin besteht, die Instinkte und Launen des Präsidenten in handfeste Politik zu übersetzen. Hier geht es nicht um eine kohärente ökonomische Theorie, sondern um die pure Anwendung von Macht, getrieben von dem Glauben, man könne aus jedem Gegenüber einen besseren Deal herauspressen als die Vorgänger.

Die Zoll-Frage: Wer bezahlt den Preis für Amerikas neue Stärke?

Das vielleicht deutlichste Beispiel für das Auseinanderklaffen von politischer Erzählung und ökonomischer Realität ist die Zollpolitik. Für Präsident Trump sind Zölle ein Allheilmittel: Sie sollen ausländische Konkurrenten bestrafen, die heimische Produktion schützen und die Staatskasse füllen. Die Kosten, so die simple Botschaft der Regierung, tragen die ausländischen Unternehmen, die ihre Preise senken müssten. Doch die Quellen zeichnen ein radikal anderes Bild, das von der überwältigenden Mehrheit der Ökonomen geteilt wird: Zölle sind eine Steuer, die am Ende des Tages von amerikanischen Unternehmen und Konsumenten bezahlt wird.

Die Beweislast ist erdrückend. Analysten beobachten, wie die durch Zölle verursachten Mehrkosten in den monatlichen Inflationsberichten auftauchen. Unternehmen wie General Motors beziffern den Schaden für ihre Bilanzen auf Milliarden von Dollar. Um ihre Margen zu schützen, halten sich Firmen mit Neueinstellungen und Investitionen zurück, was das Wirtschaftswachstum bremst. Der amerikanische Arbeitsmarkt, so ein Beleg, hat seit der Einführung der Zölle bereits zu stottern begonnen. Paradoxerweise könnte eine Niederlage der Regierung vor dem Supreme Court, der aktuell über die Rechtmäßigkeit der Zölle verhandelt, wie eine massive Steuersenkung für die eigene Wirtschaft wirken. Eine solche Entscheidung würde nicht nur zukünftige Belastungen verhindern, sondern könnte Unternehmen sogar Anspruch auf Rückerstattung von bereits gezahlten Milliarden verschaffen – ein Geldsegen, der die Bilanzen stärken würde.

Hier offenbart sich der zentrale Widerspruch der neuen Wirtschaftspolitik: Während Lutnicks Interventionismus darauf abzielt, durch staatliche Deals Einnahmen zu generieren, entzieht die Zollpolitik genau jenen Unternehmen Kapital, die investieren und konkurrenzfähig bleiben sollen. Es ist ein Nullsummenspiel, bei dem die linke Tasche gefüllt wird, indem man die rechte leert.

Kollateralschäden einer Politik nach Gutsherrenart

Die langfristigen Risiken dieser Politik sind kaum zu überschätzen. Wenn die Regierung beginnt, nach Gutdünken Gewinner und Verlierer zu bestimmen, schafft sie ein System der Günstlingswirtschaft. Warum sollte ein Unternehmen noch in teure Forschung investieren, wenn der Markterfolg von morgen davon abhängt, ob man den richtigen Draht ins Handelsministerium hat? Die Staatsbeteiligung an Intel sorgt bereits jetzt für Unruhe bei Konkurrenten, die fürchten, zu unrentablen Geschäften mit dem staatlich gestützten Champion gezwungen zu werden.

Ein besonders bizarrer Zielkonflikt zeigt sich beim Plan der Regierung, einen Anteil an den Verkaufserlösen von KI-Chips nach China zu beanspruchen. Das Handelsministerium wäre dann gleichzeitig die Behörde, die aus Gründen der nationalen Sicherheit diese Exporte streng regulieren muss, und ein finanzieller Profiteur, wenn diese Regeln möglichst locker ausgelegt werden. Es ist ein Interessenkonflikt, so fundamental, dass selbst Juristen innerhalb der Administration an seiner Rechtmäßigkeit zweifeln.

Am Ende steht die Frage: Was für eine Wirtschaft baut Amerika hier auf? Eine, die auf Innovation, Wettbewerb und transparenten Regeln basiert? Oder eine, in der der Staat als oberster Dealmaker agiert, der mit der einen Hand Subventionen verteilt und mit der anderen Anteile erpresst? Der Pakt, den die Regierung den Unternehmen anbietet, mag kurzfristig verlockend erscheinen. Doch der Preis ist hoch: Er ist der schleichende Verlust von Berechenbarkeit, Rechtssicherheit und letztlich der Freiheit, die eine dynamische Marktwirtschaft zum Atmen braucht. Das Lächeln von Howard Lutnick im August mag der Beginn eines neuen Deals für Amerika gewesen sein. Es könnte aber auch das Lächeln sein, das den Anfang vom Ende einer Ära marktwirtschaftlicher Vernunft begleitet.