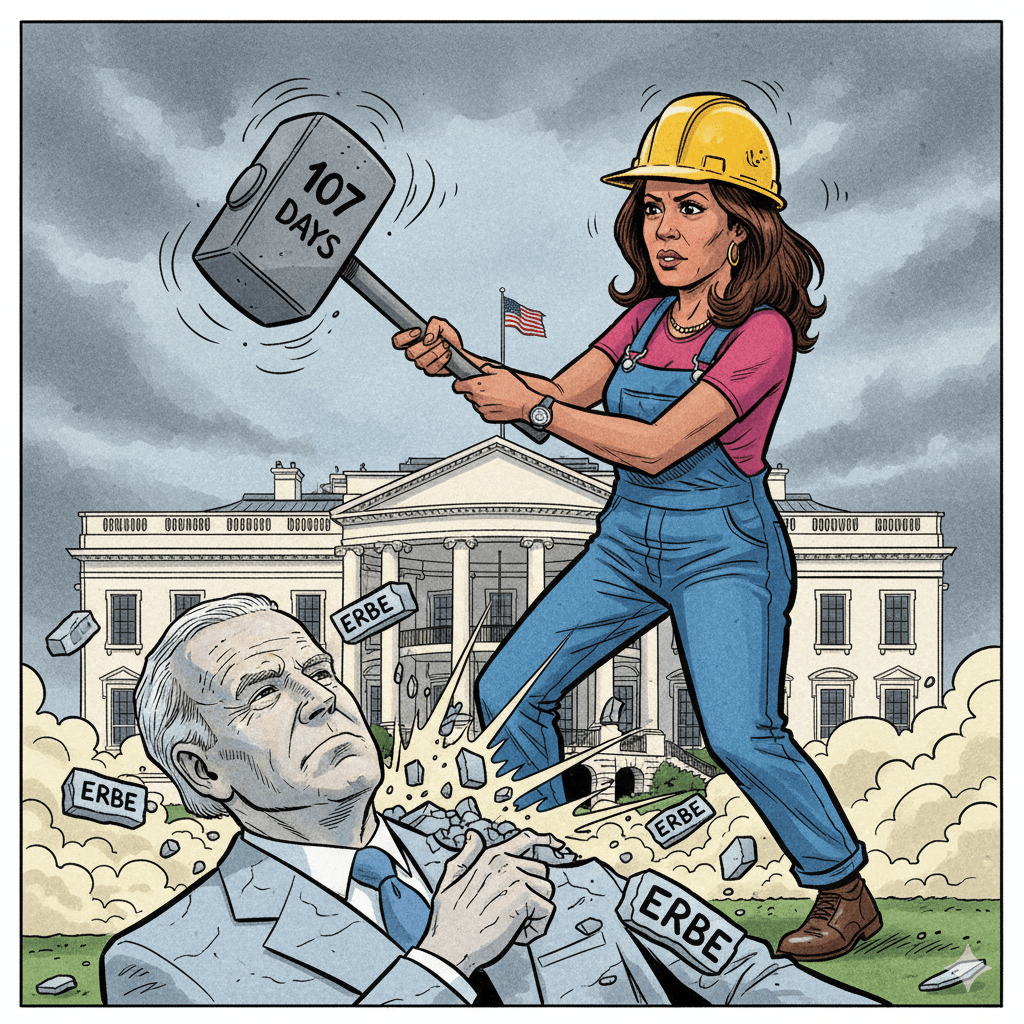

Es gibt ungeschriebene Gesetze in der Politik, eherne Regeln des Machtzirkels, die nur im absoluten Notfall gebrochen werden. Die oberste Direktive lautet: Loyalität. Nach außen hin wird die Einheit zelebriert, die gemeinsame Mission beschworen, der Anführer gestützt. Was hinter den verschlossenen Türen des Oval Office oder in den Korridoren des West Wing geschieht, bleibt dort. Doch nun, in einer Zeit, in der die Demokratische Partei nach ihrer empfindlichen Niederlage die eigenen Wunden leckt und Donald Trump erneut im Weißen Haus residiert, bricht die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris dieses eherne Gesetz. Ihr neues Buch, „107 Days“, ist keine sanfte Retrospektive. Es ist eine präzise, kühl kalkulierte Demontage – die Abrechnung mit einer Präsidentschaft, deren Teil sie war, und der Versuch, die eigene politische Zukunft aus den Trümmern zu retten.

Harris‘ Enthüllungen sind mehr als nur das späte Eingeständnis eines Fehlers. Sie zeichnen das Bild eines Weißen Hauses, das von internem Misstrauen zerfressen war, und einer Vizepräsidentin, die sich systematisch sabotiert und isoliert fühlte. Das Buch ist damit eine tiefgehende Anklage, die zwei zentrale Thesen verfolgt: Erstens, dass die Entscheidung, Joe Biden 2024 erneut ins Rennen zu schicken, keine strategische Überlegung, sondern ein Akt kollektiver Feigheit war, angetrieben vom Ego eines einzelnen Mannes. Zweitens, dass sie selbst das Opfer einer internen Machtpolitik wurde, die ihren Erfolg als Bedrohung für den Präsidenten ansah. Es ist der Versuch, die Geschichte neu zu schreiben – und sich selbst als die tragische Heldin zu inszenieren, die zu lange loyal war und nun die Konsequenzen zieht.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Ein Akt der „Rücksichtslosigkeit“: Das Geständnis eines historischen Fehlers

Der Kern von Harris‘ Anklage ist ein Wort von verheerender Wucht: „Rücksichtslosigkeit“. So beschreibt sie die Entscheidung der Demokratischen Partei, die Frage einer erneuten Kandidatur Joe Bidens allein ihm und seiner Frau zu überlassen. Es ist ein Wort, das weit über eine simple politische Fehleinschätzung hinausgeht. Es impliziert eine moralische Verfehlung, einen Verrat an der Verantwortung für das Land zugunsten der Ambitionen eines Einzelnen. Harris gesteht ein, dass sie, wie so viele andere, dem Mantra „Es ist Joes Entscheidung“ folgte, es als einen Akt des Anstands und des Respekts verstand. Heute, so schreibt sie, sehe sie darin einen fatalen Fehler. Die Einsätze seien schlicht zu hoch gewesen.

Mit diesem Bekenntnis stellt sich Harris an die Spitze einer Bewegung, die man als das große demokratische „Nachher-wussten-wir-es-besser“ bezeichnen könnte. Seit der Niederlage haben sich zahlreiche prominente Parteikollegen zu Wort gemeldet, die im Nachhinein Zweifel an Bidens Fitness und Wahlkampftauglichkeit äußern. Verkehrsminister Pete Buttigieg nannte die Entscheidung „vielleicht“ einen Fehler, Senator Chris Murphy sprach von einem kognitiven Abbau Bidens im Amt, und Gouverneur Josh Shapiro will das Team des Präsidenten schon frühzeitig vor einem Verlust in Pennsylvania gewarnt haben. Doch wenn diese Stimmen das leise Grollen nach dem Erdbeben waren, ist Harris‘ Buch das Nachbeben, das die verbliebenen Fundamente der Biden-Ära zum Einsturz bringt.

Sie beschreibt eindrücklich den inneren Konflikt, in dem sie sich befand. Als Vizepräsidentin sei sie in der denkbar schlechtesten Position gewesen, um den Präsidenten zum Rückzug zu bewegen. Jede Andeutung wäre unweigerlich als illoyaler Akt, als egoistischer Griff nach der Macht interpretiert worden. Doch dieser Zwang zur Loyalität, so argumentiert sie zwischen den Zeilen, kollidierte mit ihrer patriotischen Pflicht. Sie zeichnet ein differenziertes Bild von Bidens Zustand: nicht amtsunfähig, aber mit 81 Jahren eben müde, was sich in körperlichen und verbalen Aussetzern manifestierte. Nach der desaströsen Debatte gegen Trump im Juni 2024, die Bidens Schicksal besiegelte, verteidigte sie ihn noch vehement. Heute enthüllt sie, dass die vorausgegangenen Europareisen bereits die Grenzen seiner Belastbarkeit aufgezeigt hatten. Die Botschaft ist klar: Die Warnzeichen waren da, aber das System zwang alle zum Schweigen.

Im Schatten des Präsidenten: Der unsichtbare Krieg im West Wing

Harris‘ Buch ist jedoch weit mehr als eine Analyse der gescheiterten Wiederwahl. Es ist eine tief persönliche Abrechnung mit den vier Jahren an der Seite Bidens – eine Zeit, die sie als einen permanenten Kampf um Anerkennung und gegen interne Widerstände darstellt. Sie beschreibt eine Atmosphäre, in der ihr eigener Erfolg nicht als Gewinn für die Administration, sondern als direkte Bedrohung für den Präsidenten und sein Ego wahrgenommen wurde. „Ihr Denken war ein Nullsummenspiel: Wenn sie glänzt, wird er gedimmt“, schreibt sie und offenbart damit die Logik eines gnadenlosen Machtkampfes.

Diese Darstellung wird durch die Gegenerzählung von Bidens ehemaligem Stabschef Ron Klain nur noch schärfer konturiert. Klain beschreibt das Verhältnis als unterstützend und hebt hervor, dass Biden Harris trotz ihres harten Angriffs in der Vorwahldebatte 2019 zu seiner Vize gemacht habe. Er betont, dass der Präsident sie gegen den Widerstand vieler Parteigrößen und Spender auf dem Ticket für 2024 beließ. In Klains Version war das Weiße Haus bestrebt, Harris zum Erfolg zu verhelfen, fand aber schlicht nicht den richtigen Weg, sie zu „verkaufen“.

Wo liegt die Wahrheit in diesem Widerspruch? Harris liefert konkrete Beispiele für das, was sie als systematische Untergrabung ihrer Position empfand. Sie beklagt, dass Bidens Team sie nie entschieden gegen die oft sexistischen und rassistischen Angriffe der Rechten verteidigte. Schlimmer noch: Sie wirft dem inneren Zirkel vor, negative Narrative über sie – etwa über eine hohe Fluktuation in ihrem Stab oder eine chaotische Amtsführung – aktiv befeuert oder zumindest wohlwollend geduldet zu haben. Es schien, als sollte sie bewusst kleingehalten werden, um den alternden Präsidenten nicht zu überstrahlen. Das Gefühl, nur eine Randnotiz zu sein, manifestierte sich für sie in kleinen, aber symbolträchtigen Details, wie der flüchtigen Erwähnung in der achten Minute einer wichtigen Rede Bidens. Dieser unsichtbare Krieg, geführt mit Indiskretionen und unterlassener Hilfeleistung, offenbart den fundamentalen Interessenkonflikt, der in der Konstellation eines alternden Präsidenten und einer ambitionierten Vizepräsidentin angelegt ist.

Die Last der Pionierin: Zwischen Symbolfigur und Sündenbock

Harris‘ Analyse ihrer Vizepräsidentschaft ist untrennbar mit ihrer einzigartigen historischen Rolle verbunden. Als erste Frau, erste Schwarze und erste Person südasiatischer Abstammung in diesem Amt war sie mehr als nur eine Politikerin; sie war ein Symbol des Fortschritts. Doch diese Symbolkraft, die Biden bei ihrer Nominierung so dringend benötigte, wurde laut ihrer Darstellung im Amt zur Belastung. Sie argumentiert, dass die Angriffe gegen sie eine besondere Schärfe besaßen, weil sie eben diese Pionierin war. Attacken auf ihr Lachen, ihren Tonfall oder die Unterstellung, sie sei nur eine „DEI-Anstellung“ (ein abfälliger Begriff für eine Person, die nur aufgrund von Diversitätsinitiativen eine Position erhält), zielten darauf ab, ihre Autorität und Legitimität zu untergraben.

Genau hier, so Harris, hätte das Weiße Haus eine besondere Schutzpflicht gehabt. Doch anstatt die Angriffe mit dem Verweis auf ihre beeindruckende Bilanz als Staatsanwältin und Senatorin zu kontern, habe man sie im Regen stehen lassen. Diese Dynamik setzte sich bei ihren politischen Aufgaben fort. Die ihr übertragene Mission, die Fluchtursachen in Mittelamerika zu bekämpfen, beschreibt sie als eine von vornherein unerfüllbare Aufgabe. Als Republikaner sie fälschlicherweise zur „Grenzzarin“ stilisierten und ihr die Schuld für die chaotischen Zustände an der Grenze gaben, habe das Kommunikationsteam des Weißen Hauses nichts unternommen, um dieses Zerrbild zu korrigieren oder ihre tatsächlichen, mühsam errungenen Fortschritte zu kommunizieren. Stattdessen sei sie zum Sündenbock für ein unlösbares Problem gemacht worden, während niemand im Umfeld des Präsidenten dafür plädierte, ihr auch eine Aufgabe zu geben, „mit der sie gewinnen kann“. Klains Einwand, Biden selbst habe als Vizepräsident eine ähnliche Aufgabe erhalten und dies als fair erachtet, wirkt vor diesem Hintergrund fast zynisch. Es verstärkt den Eindruck, dass Harris in eine Rolle gedrängt wurde, in der sie nur verlieren konnte – als Symbolfigur gefeiert, aber als politische Akteurin bewusst geschwächt.

Die Zukunft neu schreiben: Kalkül, Erbe und der lange Weg nach 2028

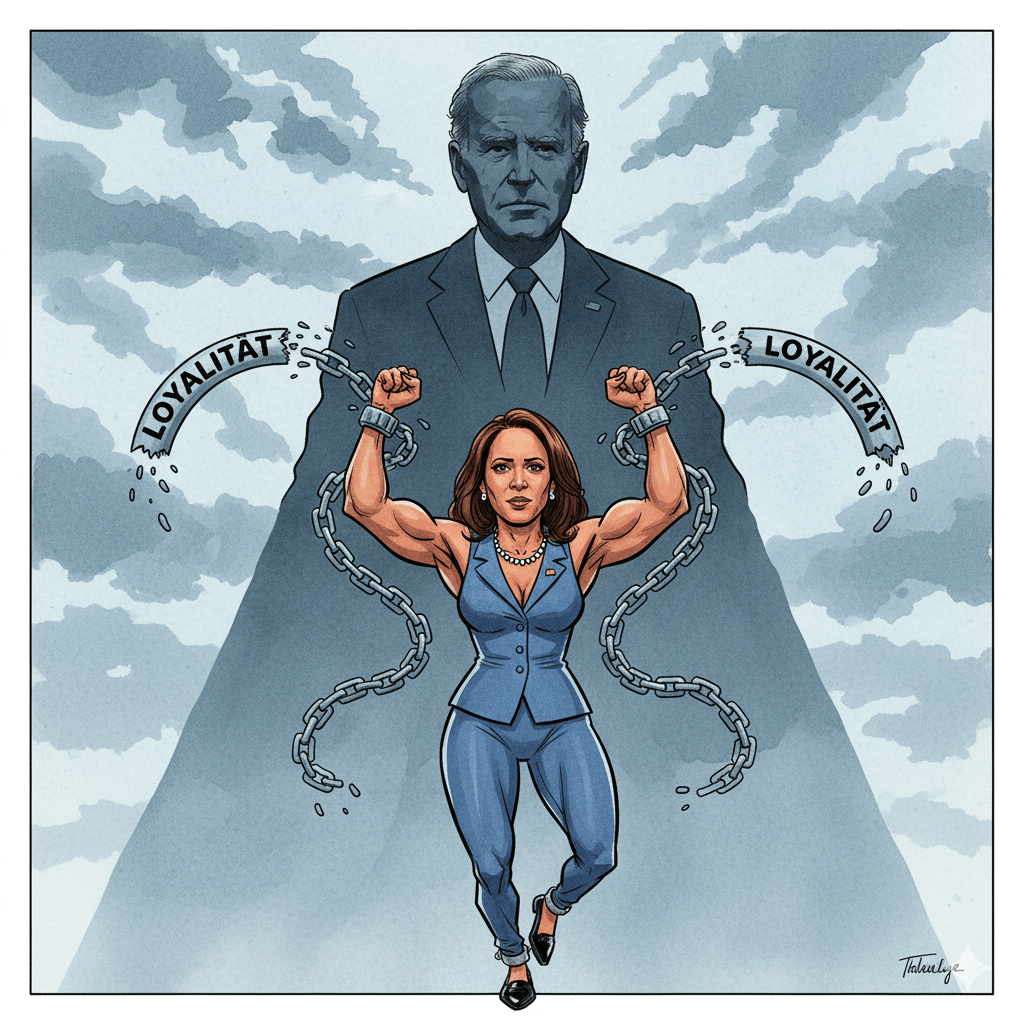

Am Ende ist „107 Days“ weit mehr als nur die Chronik eines Scheiterns. Es ist ein meisterhaft inszenierter politischer Befreiungsschlag. Kamala Harris, die während ihrer Vizepräsidentschaft und ihres kurzen Präsidentschaftswahlkampfs für ihre unerschütterliche Loyalität zu Biden kritisiert wurde, wirft diese Fesseln nun mit brachialer Gewalt ab. Der Titel selbst, eine Referenz an die kurze Dauer ihrer eigenen Kampagne nach Bidens Rückzug, ist eine subtile Erinnerung daran, dass sie bereitstand, aber keine faire Chance erhielt.

Indem sie sich so radikal von dem Mann distanziert, dem sie vier Jahre diente, tut sie zwei Dinge gleichzeitig. Erstens versetzt sie dem bereits schwer beschädigten politischen Erbe Joe Bidens den wohl endgültigen Stoß. Sie zementiert das Bild eines sturen, von seinem Ego getriebenen Präsidenten, dessen letzter Akt dem Land und seiner Partei schweren Schaden zufügte. Zweitens versucht sie, ihre eigene politische Marke neu zu definieren. Sie will nicht länger als die loyale, aber glücklose Vize eines unbeliebten Präsidenten wahrgenommen werden, sondern als eine scharfsinnige Analytikerin, die die Fehler des Systems erkannte, aber durch die Umstände zum Schweigen gezwungen wurde.

Ob diese Strategie aufgeht, ist die große offene Frage. Das Buch wird zweifellos die Spekulationen über eine erneute Kandidatur 2028 anheizen. Harris positioniert sich als eine Figur, die aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und nun, endlich, für sich selbst spricht. Doch der Preis für diese späte Rebellion ist hoch. Sie riskiert, als illoyal und opportunistisch wahrgenommen zu werden – als jemand, der das sinkende Schiff verlässt und dabei noch dessen Kapitän die Schuld zuschiebt. Ihr Buch wirft ein grelles Licht auf die brutalen Mechanismen der Macht in Washington und die ewige Spannung zwischen persönlicher Ambition und kollektiver Verantwortung. Es ist die Geschichte einer Vizepräsidentschaft, die in den Augen der Protagonistin ein langer, zermürbender Kampf war. Und es ist der Beginn eines neuen Kampfes – des Kampfes um die Deutungshoheit über die Vergangenheit und die Kontrolle über die Zukunft der Demokratischen Partei.