Es gibt Bilder, die sich in das kollektive Gedächtnis einer Nation einbrennen. Im Amerika des Jahres 2025 ist es vielleicht ein Meme, das Donald Trump selbst auf seinem sozialen Netzwerk teilte. Es zeigt ihn in der Pose eines kriegslüsternen Filmcharakters, unterlegt mit dem zynischen Slogan: „Ich liebe den Geruch von Deportationen am Morgen“. Darunter die Drohung, die Metropole Chicago werde bald herausfinden, warum das Verteidigungsministerium eigentlich „Kriegsministerium“ heiße. Was einst als groteske Entgleisung gegolten hätte, ist heute ein fast beiläufiger Einblick in das Betriebssystem von Trumps zweiter Präsidentschaft. Es ist eine Politik, deren Muttersprache die Gewalt geworden ist.

Doch wer glaubt, dies sei nur Rhetorik, übersieht die tiefgreifende Transformation, die sich vollzieht. Es ist nicht nur ein Angriff auf den guten Ton, sondern die systematische Aushöhlung der Fundamente, auf denen die amerikanische Republik ruht. Die neue Trump-Administration verfolgt eine Strategie, die auf drei untrennbar miteinander verbundenen Säulen ruht: der Normalisierung von Gewalt als legitimes politisches Instrument, dem Aufbau eines paradoxen „nationalistischen Internationalismus“, der alte Allianzen zersetzt, und der Duldung extremistischer Ideologien, die nun beginnen, die Bewegung von innen zu vergiften. Dies ist keine bloße politische Neuausrichtung mehr; es ist der Versuch, die Grammatik der Macht selbst neu zu schreiben.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die neue Normalität der Gewalt: Wenn Drohungen zur Regierungssprache werden

Die Verrohung der Sprache ist kein Nebeneffekt, sondern ein zentrales Herrschaftsinstrument. Schon während seiner ersten Kampagne forderte Trump seine Anhänger auf, gegen Demonstranten handgreiflich zu werden; später ermutigte er Polizisten zu brutalerem Vorgehen gegen Verdächtige. In seiner zweiten Amtszeit hat sich dieser Impuls von der Ausnahme zur Regel entwickelt. Die Idee, das Verteidigungsministerium in „Kriegsministerium“ umzubenennen, mag wie eine makabre PR-Aktion wirken, doch sie enthüllt einen tieferen Wandel im Selbstverständnis der Regierung: Politik wird nicht mehr als Ausgleich von Interessen, sondern als permanenter Kampf gegen Feinde verstanden – im Ausland wie im Inland.

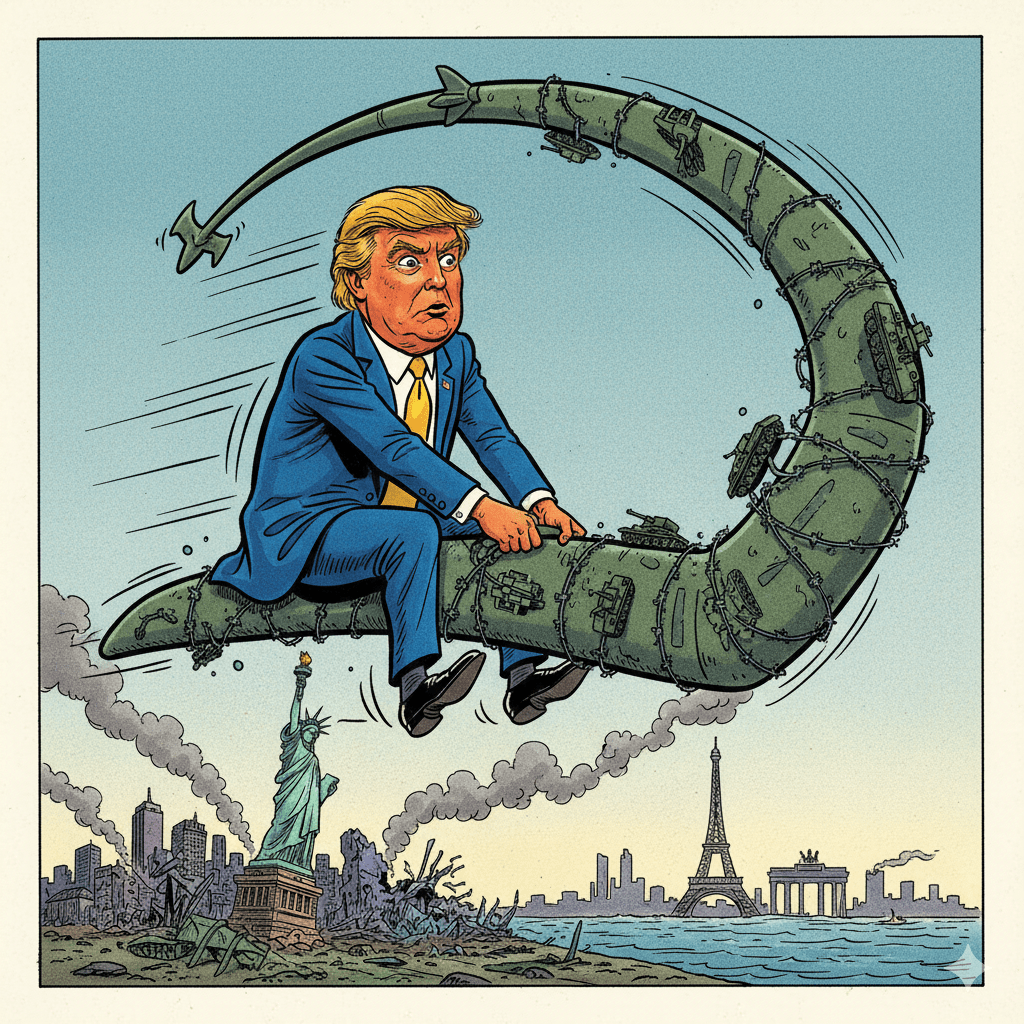

Hier zeigt sich ein unheilvolles Phänomen, das Soziologen den „imperialen Bumerang“ nennen: Militärische Denkweisen und Methoden, die über Jahrzehnte im „globalen Krieg gegen den Terror“ erprobt wurden, werden nun nach innen gekehrt und auf die eigene Bevölkerung angewendet. Wenn der Vizepräsident die außergerichtliche Tötung mutmaßlicher Drogenschmuggler vor der Küste Venezuelas als „höchste und beste Nutzung unseres Militärs“ feiert, verwischt er bewusst die Grenze zwischen einem militärischen Auslandseinsatz und einer polizeilichen Maßnahme. Er etabliert eine Logik, in der der Rechtsstaat einem vermeintlich höheren Zweck geopfert werden kann.

Dieser Bumerang landet mit voller Wucht in den amerikanischen Städten. Die Drohung, das US-Militär gegen Chicago einzusetzen, ist die konsequente Fortsetzung dieser Logik. Es ist die Verwandlung von Bürgern in Feinde, von politischen Meinungsverschiedenheiten in einen Kriegszustand. Die Rhetorik sickert dabei in alle Poren des Regierungsapparats. Sie zeigt sich, wenn hohe Beamte wie Finanzminister Scott Bessent in exklusiven Clubs mit Handgreiflichkeiten drohen und ihre Konflikte in einem Jargon austragen, der jede professionelle Distanz vermissen lässt. Sie zeigt sich auch, wenn der Präsident selbst häusliche Gewalt verharmlost. Sprache schafft hier nicht nur eine neue Realität, sie legitimiert auch Taten, die zuvor undenkbar waren.

Der nationalistische Trugschluss: Wie Amerikas Rechte ein globales Bündnis schmiedet

Während die Administration nach innen die Rhetorik des Krieges pflegt, betreibt sie nach außen eine Politik, die in krassem Widerspruch zu ihrem eigenen „America First“-Anspruch steht. Der angebliche Nationalismus entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Fassade für den Aufbau eines globalen Netzwerks illiberaler, autoritär gesinnter Bewegungen. Trumps Bewegung ist kein isoliertes amerikanisches Phänomen, sondern der größte und finanzstärkste Knotenpunkt in einer Art rechter Internationale, die sich über den gesamten Globus erstreckt.

Die Mechanismen dieser Allianz sind subtil und zugleich brachial. Statt auf klassische Diplomatie setzt die Trump-Regierung auf direkte Einmischung in die inneren Angelegenheiten demokratischer Verbündeter, um ideologische Partner zu fördern. In Polen etwa unterstützte die Administration offen den nationalkonservativen Präsidenten Karol Nawrocki gegen die pro-ukrainische Regierung von Premierminister Donald Tusk. Ziel dieser Intervention ist es, einen Keil in die europäische Solidarität zu treiben und den Widerstand gegen Russland zu schwächen.

Ähnliche Muster zeigen sich in Großbritannien, wo Vizepräsident J. D. Vance gezielt den Kontakt zu den radikalsten Kräften der Rechten suchte, um die moderate konservative Führung zu untergraben und eine trumpähnlichere Politik zu befördern. In Deutschland glich Vances Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz einer kaum verhohlenen Wahlempfehlung für die AfD, während er zugleich die deutschen Gesetze gegen extremistische Meinungsäußerung kritisierte.

Was diese globale Bewegung eint, ist eine frappierend einheitliche Agenda, die kaum auf lokale Gegebenheiten eingeht: die Dämonisierung von Migranten als Ursache aller gesellschaftlichen Probleme, die Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse wie Impfungen und eine auffallend russlandfreundliche Haltung bei gleichzeitiger Verteufelung der Ukraine. Der Slogan „Poland First“ klingt wie eine Kopie von „America First“ und zeigt, dass es sich um eine global vermarktete Marke handelt, eine Art Fast-Food-Franchise für autoritäre Politik. Der Widerspruch könnte größer nicht sein: Eine Bewegung, die vorgibt, die Nation zu verteidigen, untergräbt systematisch die Souveränität ihrer engsten Partner und opfert nationale Interessen auf dem Altar einer globalen ideologischen Allianz.

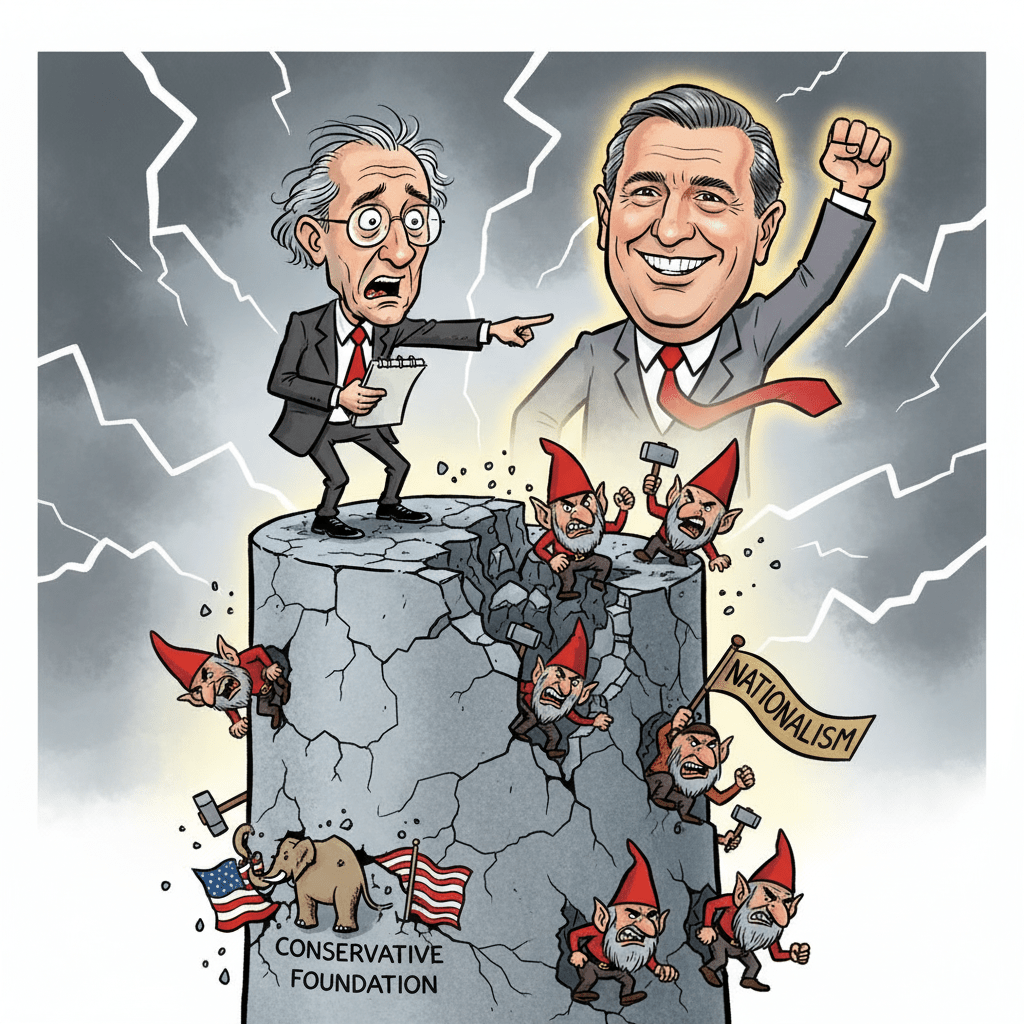

Der Pakt mit dem Extremen: Wenn die Geister, die man rief, die Bewegung zerfressen

Die vielleicht größte Gefahr für die Bewegung erwächst ihr jedoch aus ihrem Inneren. Die Nationalkonservative Bewegung (NatCon), der intellektuelle Überbau des Trumpismus, erlebt derzeit eine Krise, die ihre eigenen Gründer fassungslos macht. Yoram Hazony, einer der Vordenker und selbst Jude, beklagt sich öffentlich über die „Tiefe der Verleumdung von Juden“, die in den letzten anderthalb Jahren aus dem rechten Lager emporgestiegen ist. Er scheint aufrichtig verblüfft, dass eine nationalistische Bewegung, die er mit aufgebaut hat, ein Problem mit Antisemitismus haben könnte.

Dabei ist diese Entwicklung die logische Konsequenz der eigenen Ideologie. Wenn hochrangige Politiker wie Senator Eric Schmitt das Amerikanersein nicht mehr als Bekenntnis zu einer Verfassungsidee, sondern als Abstammung von „christlichen Pilgern“ definieren und „Eliten“ als wurzellose Kosmopoliten verunglimpfen, bedienen sie sich bewusst oder unbewusst antisemitischer Chiffren. Die NatCon-Bewegung hat die Leitplanken eingerissen, die solche Denkfiguren im konservativen Mainstream über Jahrzehnte hinweg geächtet hatten.

Ein untrügliches Zeichen für diesen Dammbruch ist die triumphale Rückkehr von Pat Buchanan ins Pantheon der Rechten. Buchanan, der einst einen mutmaßlichen Nazi-KZ-Wächter verteidigte, den Westen für den Krieg gegen Hitler-Deutschland verantwortlich machte und wegen seiner offenen Verachtung für Minderheiten selbst für die Republikanische Partei der 90er-Jahre zu radikal wurde, wird nun als Visionär gefeiert. Seine Rehabilitierung ist ein Signal, dass die Tür für quasi-faschistisches Gedankengut weit offensteht.

Das eigentliche Problem der NatCons ist ihre intellektuelle Leere. Sie wissen genau, was sie zerstören wollen – den Liberalismus und seine Institutionen –, aber sie haben keine Antwort darauf, durch welche neuen, beständigen Prinzipien sie ihn ersetzen wollen. Ihre Philosophie lässt sich auf eine simple Formel reduzieren: „Straflosigkeit für uns, Bestrafung für sie“. Ein solches Denken kennt keine neutralen Regeln und keine Rechte für Minderheiten. Es ist ein Rezept für Willkür. Die aufkeimende antisemitische Welle ist kein Betriebsunfall, sondern ein Symptom für das ideologische Vakuum im Herzen der Bewegung.

Was also bleibt am Ende dieses Weges? Die Präsidentschaft Trumps hat eine politische Kraft entfesselt, die sich von allen traditionellen konservativen Werten entkoppelt hat. Ihre Sprache ist die der Konfrontation, ihre Strategie ist die globale Vernetzung Gleichgesinnter und ihre Ideologie ist so brüchig, dass sie von den extremistischen Kräften, die sie selbst salonfähig gemacht hat, bedroht wird. Die Frage, die sich Amerika und seinen Verbündeten stellt, geht längst über einzelne politische Entscheidungen hinaus. Sie lautet: Was bleibt von einer Demokratie übrig, wenn die Sprache, die sie einst zusammenhielt, zur Waffe wird – gerichtet gegen die eigenen Bürger und die engsten Freunde?