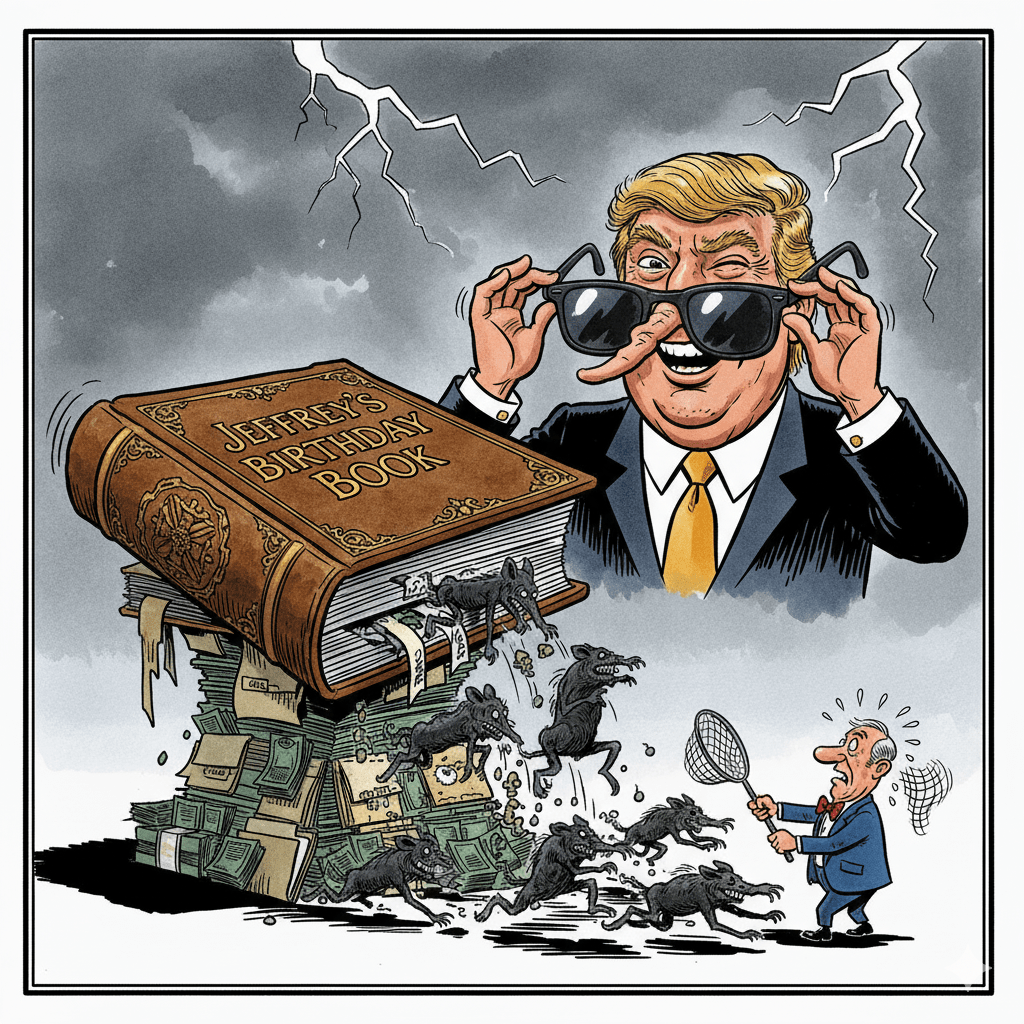

Ein in Leder gebundenes Buch, angefertigt im Jahr 2003, liegt heute wie ein dunkles Relikt auf dem Seziertisch der amerikanischen Politik. Es ist kein gewöhnliches Buch. Es ist eine Art Trophäensammlung, ein Denkmal, das Freunde und Weggefährten dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu seinem 50. Geburtstag errichteten. Und seit der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses dieses makabre Zeugnis einer vergangenen Ära der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, ist es zu mehr geworden: zu einer politischen Waffe, einem Katalysator für eine Krise und einem Spiegel, der die hässliche Fratze einer Kultur der Komplizenschaft und des Machtmissbrauchs reflektiert. Im Epizentrum dieses politischen Bebens steht, einmal mehr, Donald J. Trump.

Die Veröffentlichung dieses Buches ist weit mehr als nur eine weitere unangenehme Episode für einen Präsidenten, der an Skandale gewöhnt ist. Sie ist das Aufbrechen einer versiegelten Gruft, aus der die Geister einer zügellosen Vergangenheit emporsteigen, um die Gegenwart heimzusuchen. Ein einzelner Beitrag in diesem Buch – eine anzügliche Zeichnung mit einer scheinbar persönlichen Widmung – hat sich zu einem Symbol verdichtet, das die Grundfesten von Trumps politischer Erzählung erschüttert. Es erzwingt eine Konfrontation nicht nur mit seiner eigenen, sorgfältig zurechtgeschriebenen Biografie, sondern auch mit der toxischen Männerkultur, die einen Serientäter wie Epstein erst ermöglichte und feierte. Die folgende Auseinandersetzung ist ein Lehrstück darüber, wie in Washington die Suche nach Wahrheit im Getriebe des parteipolitischen Kalküls zermahlen wird, während die wirklich wichtigen Fragen – die nach Gerechtigkeit für die Opfer – im ohrenbetäubenden Lärm der Hauptstadt zu verhallen drohen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Ein Fenster in den Abgrund: Die Banalität des Bösen in Leder gebunden

Blättert man gedanklich durch die 238 Seiten von Epsteins Geburtstagsbuch, so betritt man eine Welt, in der moralische Grenzen nicht nur überschritten, sondern systematisch ausgelöscht wurden. Ghislaine Maxwell, Epsteins langjährige Partnerin und inzwischen verurteilte Komplizin, agierte als Kuratorin dieses Panoptikums der Dekadenz. Sie sammelte Briefe, Fotos und Anekdoten, die ein verstörendes Sittenbild zeichnen: Hier wird nicht nur einem Freund gratuliert, hier wird ein Lebensstil zelebriert, dessen Kern die sexuelle Ausbeutung und Erniedrigung von Frauen war.

Ein Beitrag beschreibt Epstein als modernen „Alten Mann am Meer“, der statt Fischen Frauen fängt – „blond, rot oder brünett“. Ein anderer Freund schildert genüsslich eine sexuell demütigende Szene, die Epstein in „schallendes Gelächter“ versetzt habe. Ein Dritter fasst die vorherrschende Ideologie in einem Satz zusammen: „So viele Mädchen, so wenig Zeit“. Diese Einträge sind keine unbedachten Ausrutscher. Sie sind Ausdruck einer tief verankerten Frauenfeindlichkeit und eines Gefühls absoluter Straflosigkeit, das in diesen Kreisen der Superreichen offenbar zum guten Ton gehörte.

Inmitten dieser Parade der Geschmacklosigkeit findet sich ein Motiv, das die Verknüpfung von Finanzmacht und Dehumanisierung auf die Spitze treibt: ein übergroßer, gefälschter Scheck über 22.500 Dollar, ausgestellt von „DJTRUMP“ an Jeffrey Epstein. Eine handschriftliche Notiz erklärt zynisch den angeblichen Geschäftsvorgang: Epstein verkaufe eine „vollständig abgeschriebene“ Frau an Donald Trump. Der anonyme Verfasser beklagt sich anschließend, dass er als Vermittler weder das Geld noch „das Mädchen“ bekommen habe. Diese Episode, ob real oder als geschmackloser Witz inszeniert, ist von symbolischer Wucht. Eine Frau wird hier buchstäblich zu einem bilanziellen Posten degradiert, einem Vermögenswert, der nach Gebrauch an Wert verliert und weiterverkauft werden kann. Es ist die Sprache von Buchhaltern, angewandt auf einen Menschen – kälter und entlarvender kann man die Verrohung kaum dokumentieren.

Die Unterschrift: Ein Rorschachtest über Wahrheit und Fälschung

Der brisanteste Beitrag des Buches ist jedoch jene Seite, die Donald Trumps Namen trägt. Sie zeigt die groben Umrisse eines nackten weiblichen Torsos. Im Inneren der Zeichnung entspinnt sich ein fiktiver Dialog zwischen „Donald“ und „Jeffrey“, der in dem ominösen Satz gipfelt: „Ein Kumpel ist eine wunderbare Sache. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein“. Darunter, über dem maschinengeschriebenen Namen „Donald J. Trump“, prangt eine schwungvolle Unterschrift: „Donald“.

Die Reaktion aus dem Weißen Haus kam prompt und glich einem einstudierten Abwehrreflex. „FAKE“, schrieb der Präsident in sozialen Medien. Seine Pressesprecherin Karoline Leavitt und andere Mitarbeiter wiederholten das Dementi wie ein Mantra: Trump habe das Bild weder gezeichnet noch unterschrieben. Als Beleg präsentierte das Kommunikationsteam rezente Autogramme des Präsidenten, deren zackige, fast seismografische Form tatsächlich kaum Ähnlichkeit mit der runderen Signatur im Buch aufweist.

Doch diese Verteidigungsstrategie hat einen entscheidenden Schwachpunkt: Sie ignoriert die Evolution von Trumps Handschrift. Journalisten der New York Times legten daraufhin ältere, persönliche Briefe Trumps aus den späten 1980er bis frühen 2000er Jahren vor. Und hier ist die Ähnlichkeit verblüffend. Insbesondere ein Detail sticht ins Auge: der lange, geschwungene Ausläufer am Ende des Buchstabens „d“, ein kalligrafisches Markenzeichen, das Trump offenbar bei persönlichen Notizen zu dieser Zeit bevorzugte und das sich identisch auf der Zeichnung für Epstein findet.

Diese Gegenüberstellung macht die Frage der Authentizität zu einem Rorschachtest für das politische Amerika. Für Trumps Anhänger ist die Sache klar: Es handelt sich um eine weitere politisch motivierte Fälschung der „Lügenpresse“. Für seine Kritiker ist es der endgültige Beweis für seine Nähe zu Epstein und seine mangelnde Glaubwürdigkeit. Um seine Version der Geschichte juristisch zu zementieren, hat Trump eine Verleumdungsklage in Milliardenhöhe gegen das Wall Street Journal eingereicht, das als Erstes über den Brief berichtet hatte. Dieser Schritt ist mehr als nur ein juristisches Manöver; er ist Teil einer erprobten Strategie, durch aggressive Gegenangriffe von der Substanz der Vorwürfe abzulenken und die Medien als die eigentlichen Aggressoren darzustellen.

Das Spiel der Throne: Politisches Kalkül im Kongress

Während die Öffentlichkeit über die Echtheit einer Unterschrift debattiert, wird im Hintergrund ein weitaus zynischeres Spiel gespielt. Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses ist zur Bühne eines parteipolitischen Machtkampfes geworden, bei dem die Epstein-Dokumente als Munition dienen. Die strategischen Interessen der beiden Parteien könnten unterschiedlicher nicht sein.

Für die Demokraten, angeführt vom ranghöchsten Mitglied Robert Garcia, ist das Geburtstagsbuch ein politisches Gottesgeschenk. Sie nutzen die Trump-Zeichnung gezielt, um den Präsidenten als Lügner darzustellen und ihn in die Defensive zu drängen. Ihr oberstes Ziel ist es, den Druck so weit zu erhöhen, dass die Regierung gezwungen wird, sämtliche als geheim eingestuften Epstein-Akten des Justizministeriums freizugeben – in der Hoffnung, dort weiteres belastendes Material gegen Trump oder andere prominente Republikaner zu finden.

Der republikanische Ausschussvorsitzende James Comer befindet sich hingegen in einer Zwickmühle. Einerseits muss er dem Druck seiner eigenen Basis nachgeben, die seit Langem eine schonungslose Aufklärung der Epstein-Affäre und die Enthüllung einer vermeintlichen „Klientenliste“ fordert. Andererseits muss er seinen Präsidenten schützen. Comers Strategie ist daher ein Balanceakt: Er inszeniert sich als Aufklärer, wirft den Demokraten aber gleichzeitig „Rosinenpickerei“ und eine politisch motivierte Instrumentalisierung der Dokumente vor. Er betont, dass Trump selbst keines Verbrechens beschuldigt werde, und versucht so, den Fokus von der peinlichen Zeichnung wegzulenken. Dieses Vorgehen offenbart das Dilemma der Republikaner: Sie können das Thema nicht ignorieren, ohne ihre Wähler zu verprellen, aber jede weitere Enthüllung birgt die Gefahr, dem eigenen Mann im Weißen Haus zu schaden. Das langfristige Vertrauen in die Institutionen des Kongresses wird dabei zur Verhandlungsmasse in einem kurzfristigen Machtspiel.

Die Chronik einer toxischen Freundschaft

Um die heutige Brisanz zu verstehen, muss man die Geschichte der Beziehung zwischen Trump und Epstein kennen. Es war eine Freundschaft, die in den schillernden, moralisch enthemmten Kreisen New Yorks und Palm Beachs in den 1980er und 90er Jahren gedieh. Trump selbst beschrieb Epstein noch 2002 als „grandiosen Kerl“, mit dem es „viel Spaß“ mache, zusammen zu sein. Er fügte vielsagend hinzu, es heiße, Epstein möge „schöne Frauen genauso sehr wie ich, und viele von ihnen sind auf der jüngeren Seite“.

Gemeinsame Party-Videos, Flüge in Epsteins Privatjet und öffentliche Auftritte belegen eine jahrelange, enge Verbindung. Ihr Bruch erfolgte erst um das Jahr 2004. Die Gründe dafür sind widersprüchlich. Einem Bericht zufolge entzweiten sich die beiden Alphatiere bei einem Immobiliengeschäft in Palm Beach, bei dem Trump Epstein überbot. Trump selbst nannte später andere Gründe: Er habe Epstein aus seinem Club Mar-a-Lago geworfen, weil dieser wiederholt weibliche Angestellte abgeworben habe – darunter möglicherweise auch Virginia Giuffre, eine der prominentesten Klägerinnen gegen Epstein.

Unabhängig vom genauen Grund für das Ende ihrer Freundschaft bleibt die Tatsache einer mindestens 15 Jahre andauernden Kumpanei bestehen. Diese lange und offenkundig enge Beziehung ist der Nährboden, auf dem der heutige Skandal wächst. Sie macht Trumps Dementis und seine Versuche, sich als distanzierter Bekannter darzustellen, für viele unglaubwürdig und speist den Verdacht, dass die Weigerung, alle Akten freizugeben, weniger dem Schutz unschuldiger Dritter dient als vielmehr dem eigenen.

Im Schatten des Spektakels: Die Suche nach Gerechtigkeit

Während sich die politische Debatte auf eine Zeichnung und die Glaubwürdigkeit eines Präsidenten konzentriert, droht die eigentliche Tragödie des Falls Epstein in den Hintergrund zu geraten: das systemische Versagen von Justiz und Gesellschaft, das hunderten von Mädchen und jungen Frauen zum Opfer fiel. Der Fokus auf Trump ist zwar politisch verständlich, birgt aber die Gefahr, von den tieferliegenden Strukturen abzulenken, die Epsteins Taten über Jahrzehnte ermöglichten.

Ein Symptom dieser verzerrten Wahrnehmung ist die fast mythische Obsession mit einer „Klientenliste“. Obwohl sowohl das Justizministerium unter Trumps Generalstaatsanwältin Pam Bondi als auch die Nachlassverwalter Epsteins offiziell erklärt haben, dass ein solches Dokument nicht existiert, hält sich die Legende hartnäckig. Sie ist zum Chiffre geworden für den Wunsch nach einer einfachen, übersichtlichen Form von Gerechtigkeit, bei der alle Schuldigen säuberlich aufgelistet und zur Rechenschaft gezogen werden.

Doch die Wahrheit ist komplexer und unbequemer. Es ging nicht nur um eine Liste von „Klienten“, sondern um ein ganzes Ökosystem der Duldung und des Wegschauens, zu dem Anwälte, Politiker, Geschäftsleute und Prominente gehörten. Das Geburtstagsbuch ist der vielleicht beste Beleg für dieses Milieu. Die eigentliche Aufarbeitung müsste sich genau diesen Strukturen widmen. Stattdessen liefert das politische Spektakel in Washington zwar Schlagzeilen, aber kaum Antworten für die Betroffenen. Die parteipolitische Instrumentalisierung des Leids führt am Ende dazu, dass der Name Trump mehr diskutiert wird als die Namen der Opfer – ein zutiefst problematisches Ergebnis.

Die Veröffentlichung von Epsteins Geburtstagsbuch hat eine Kaskade ausgelöst, die nicht mehr zu stoppen ist. Für Präsident Trump ist das Buch ein Fluch, ein unliebsames Echo aus einer Zeit, die er lieber vergessen machen würde. Es konfrontiert ihn mit einem Bild von sich, das nicht in das Drehbuch seiner zweiten Amtszeit passt. Doch der Skandal reicht weit über seine Person hinaus. Er hält einer Gesellschaft den Spiegel vor, die es zugelassen hat, dass Macht und Reichtum als Freifahrtschein für die schlimmsten Verbrechen missbraucht wurden. Der Lärm in Washington mag laut sein, aber die entscheidende Frage bleibt, ob am Ende dieses politischen Dramas mehr steht als verbrannte Erde – nämlich ein echter Schritt hin zu Wahrheit und Gerechtigkeit. Bislang sieht es nicht danach aus.