In den stillen Gängen der Macht, dort, wo die Demokratische Partei nach ihrer Niederlage und unter dem beständigen Druck einer zweiten Trump-Amtszeit nach ihrer Seele sucht, flüstert man ein neues, vielversprechendes Wort: „Abundance“, Fülle. Es ist ein verführerischer Gedanke, fast eine politische Fata Morgana in der Wüste der Polarisierung. Die Vision ist grandios: Ein Amerika, das wieder baut. Ein Land der Hochgeschwindigkeitszüge, der bezahlbaren Städte und der sauberen Energie im Überfluss. Intellektuelle Vordenker entwerfen das Bild einer Nation, die sich von den Fesseln der Bürokratie und des Kleinmuts befreit, um eine Zukunft des materiellen Wohlstands für alle zu schaffen.

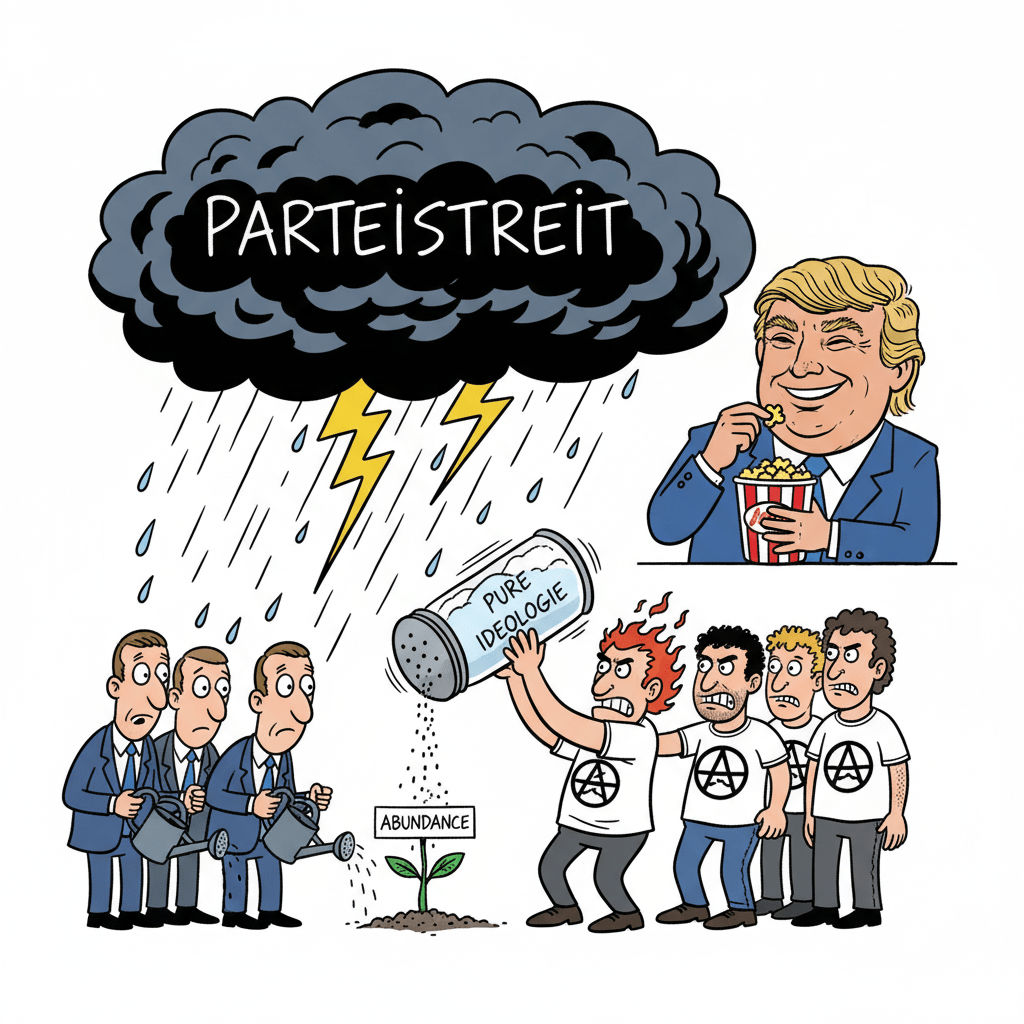

Doch während dieser Traum in den Denkfabriken und Podcasts der liberalen Mitte Gestalt annimmt, zieht am anderen Ende des parteiinternen Spektrums ein Sturm auf. Dort, im radikal linken Flügel, spricht man eine andere Sprache. Es ist eine Sprache des Zorns, der Umverteilung und der Revolution, in der Begriffe wie „Reichtum“ nicht das Ziel, sondern das Problem sind. Hier ist der Applaus für einen Attentäter, der eine Mitarbeiterin des Finanzinvestors Blackstone tötet, lauter als jeder Ruf nach einem neuen Spatenstich.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Demokratische Partei steht an einem Scheideweg, gefangen zwischen zwei unvereinbaren Welten. Die Frage, die ihr Schicksal entscheiden wird, ist nicht nur, ob sie die nächste Wahl gewinnen kann, sondern ob ihre Seele groß genug ist, um zwei so gegensätzliche Visionen von Fortschritt zu beherbergen. Der Versuch, unter dem schillernden Banner der „Abundance“ eine Allianz zwischen pragmatischen Zentristen und radikalen Sozialisten zu schmieden, ist mehr als nur eine riskante Wahlkampfstrategie. Es ist ein Pakt, der die Partei von innen heraus zu zerreißen droht – weil er auf der fundamentalen Illusion beruht, dass beide Seiten dasselbe wollen. Sie tun es nicht. Und diese bittere Wahrheit könnte die Demokraten am Ende mehr kosten als nur eine Wahl.

Fortschritt, aber für wen? Der ideologische Graben der Demokraten

Auf den ersten Blick wirkt die „Abundance“-Agenda wie die Wiedergeburt des amerikanischen Traums im 21. Jahrhundert. Ihre Verfechter, oft in der liberalen, gebildeten Mitte angesiedelt, wollen die Lähmung überwinden. Ihr Ziel ist es, die realen Probleme der Menschen durch ein Mehr an Angebot zu lösen: mehr Wohnungen, um die Mieten zu senken; mehr saubere Energie, um das Klima zu retten; mehr und bessere Infrastruktur, um das Land zu verbinden. Die Mechanismen dafür sind pragmatisch, fast schon marktliberal: Deregulierung, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und die Beseitigung bürokratischer Hürden, die ambitionierte Projekte seit Jahrzehnten im Keim ersticken. Ursprünglich eine Idee, die in den techno-optimistischen Kreisen des Silicon Valley geboren wurde und parteiübergreifend Anklang fand, wurde sie zu einem explizit demokratischen Projekt umgedeutet – getragen von der Hoffnung, die Partei könne beweisen, dass der Staat nicht nur verwalten, sondern auch gestalten kann.

Doch diese Vision prallt auf eine radikal andere Vorstellung von Fortschritt, die im sozialistischen Flügel der Partei gepflegt wird. Hier geht es nicht um ein generelles „Mehr“ für alle, sondern um ein radikales „Anders“ für einige. Der Fokus liegt nicht auf der Schaffung neuen Wohlstands, sondern auf der Umverteilung des bestehenden. Wohnungspolitik bedeutet hier nicht, den Bau von Markt-Rate-Wohnungen zu erleichtern, sondern Gentrifizierung um jeden Preis zu verhindern, Mieten einzufrieren und letztlich das Konzept von Privateigentum an Wohnraum als Instrument weißer Vorherrschaft zu bekämpfen. Die Lösung für hohe Mieten ist nicht der Markt, sondern die Enteignung und Verstaatlichung. Fortschritt wird hier nicht in fertiggestellten Brücken oder Kraftwerken gemessen, sondern im Grad der erreichten sozialen Gleichheit und der Zerschlagung von Hierarchien.

Dieser fundamentale Zielkonflikt ist kein abstraktes Gedankenspiel; er ist die Sollbruchstelle der Partei. Während die eine Seite bauen will, um Probleme zu lösen, sieht die andere im Bauen selbst – zumindest, wenn es privatwirtschaftlich geschieht – die Fortsetzung der Probleme. Es ist der Konflikt zwischen einer Politik des positiven Summenspiels und einer des Nullsummenspiels. Die „Abundance“-Bewegung glaubt, den Kuchen für alle vergrößern zu können. Die radikale Linke ist überzeugt, dass der Kuchen eine feste Größe hat und nur gerechter aufgeteilt werden muss, selbst wenn er dabei zerbröselt.

Ein vergiftetes Angebot: Wie die radikale Linke die Sprache der Fülle kapert

Nirgendwo wird dieser unüberbrückbare Graben deutlicher als an der Figur des New Yorker Politikers Zohran Mamdani. Der bekennende demokratische Sozialist hat die Rhetorik der „Abundance“-Bewegung geschickt adoptiert und spricht eloquent über die Notwendigkeit, mehr Wohnraum zu schaffen. Für hoffnungsvolle Zentristen klingt das wie Musik in den Ohren – der Beweis, dass eine Brücke gebaut werden kann. Doch es ist eine gefährliche Selbsttäuschung. Mamdani ist kein Konvertit; er ist ein Missionar in cleverer Verkleidung.

Sein politisches Programm ist das exakte Gegenteil dessen, was die „Abundance“-Architekten im Sinn haben. Er fordert staatlich betriebene Supermärkte, einen Mindestlohn von 30 Dollar und ein Einfrieren der Mieten – Maßnahmen, die jede private Investition abwürgen würden. Seine Wohnraum-Beraterin betrachtet Privateigentum als Waffe, die es zu beschlagnahmen gilt. Seine politische Heimat, die Democratic Socialists of America (DSA), kämpft konsequent gegen den Bau marktgängiger Wohnungen, fordert die Schließung von Gefängnissen und will Obdachlosigkeit mit staatlich finanzierten Apartments für jeden lösen, der eines wünscht.

Mamdani und seinesgleichen instrumentalisieren die Sprache der Fülle als trojanisches Pferd. Sie nutzen den populären Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum, um eine Agenda voranzutreiben, die nicht auf Wachstum, sondern auf staatlicher Kontrolle und Enteignung basiert. Die Zentristen, verzweifelt auf der Suche nach Verbündeten und einer jungen, energiegeladenen Basis, übersehen diese strategische Vereinnahmung. Sie glauben, einen Partner für ihre pragmatischen Ziele gefunden zu haben, während sie in Wahrheit einer radikalen Bewegung rhetorische Deckung geben, die ihre Vision im Kern verachtet. Das Risiko für die „Abundance“-Bewegung ist existenziell: Sie droht, zu einer leeren Hülle zu werden, zu einer Marke, die für genau die Politik wirbt, die sie eigentlich überwinden wollte. Es ist keine Allianz, es ist eine feindliche Übernahme.

Die autoritäre Versuchung: Lehren aus der Ära von Moses und Roosevelt

Die bittere Ironie für die „Abundance“-Demokraten liegt in einem historischen Dilemma, das tief in der amerikanischen Seele verankert ist. Wenn sie nach Vorbildern für ihre Vision des großen Bauens suchen, landen sie unweigerlich bei Figuren wie Robert Moses und Franklin D. Roosevelt – Männer, die Amerika geformt haben, aber alles andere als zimperliche Demokraten waren.

Robert Moses, der New York City mit Brücken, Autobahnen und Parks überzog, regierte aus dem Schatten heraus. Er umging gewählte Politiker, schuf sich seine eigenen Machtstrukturen und planierte ganze Stadtviertel ohne Rücksicht auf „Community Review“ oder basisdemokratische Prozesse. FDR wiederum weitete die Macht der Exekutive während des New Deal und des Zweiten Weltkriegs in einem Maße aus, das ihn in die Nähe eines Diktators rückte. Seine Bundesbehörden agierten über die Köpfe lokaler Politiker hinweg, setzten Bundesinteressen mit eiserner Hand durch und verteilten Ressourcen oft nach politischem Kalkül. Beide waren Baumeister von monumentalem Ausmaß, aber ihr Erfolg basierte auf der Konzentration von Macht und der Ausschaltung von Widerstand.

Diese historischen Beispiele enthüllen eine unbequeme Wahrheit: Materielle Fülle und radikale Demokratie könnten unvereinbare Gegensätze sein. Die „Performance von Demokratie“, wie sie die Linke fordert – endlose Bürgeranhörungen, Vetorechte für jede Interessengruppe, die Priorisierung von sozialen Zielen über Effizienz – ist genau das, was Moses und FDR überwanden, um zu bauen. Die „Abundance“-Bewegung steht somit vor einem unlösbaren Widerspruch. Um ihre Ziele zu erreichen, bräuchte sie eine Art von durchsetzungsstarker, zentralisierter Macht, die dem ideologischen Credo ihrer linken „Verbündeten“ diametral entgegensteht. Der Traum vom schnellen Bauen kollidiert mit dem Dogma des ewigen Diskutierens. Man kann entweder eine Brücke bauen oder man kann jahrelang darüber debattieren, wer sich durch den Schatten der Brücke benachteiligt fühlen könnte. Beides gleichzeitig, so lehrt die Geschichte, geht offenbar nicht.

Im Labyrinth der Interessen: Warum Amerika das Bauen verlernt hat

Selbst wenn die Demokraten ihre ideologischen Gräben überwinden könnten, stünden sie vor einem weiteren, vielleicht noch hartnäckigeren Gegner: dem System selbst. Die USA haben das Bauen nicht vergessen, weil ihnen die Ingenieure oder die Visionen fehlen, sondern weil die strukturellen Anreize des politischen Systems schnellen und effizienten Fortschritt aktiv bestrafen.

Der Autor des Quelltextes zeichnet ein düsteres Bild: Die Billionen-Dollar-Infrastrukturpakete der Regierung versickern nicht trotz, sondern wegen ihres Designs. Ihr primärer Zweck ist nicht der Bau von Infrastruktur, sondern die Schaffung und der Erhalt von gut bezahlten Arbeitsplätzen, insbesondere für die mächtigen Gewerkschaften. Ein Projekt wie die kalifornische Hochgeschwindigkeitsbahn, das Jahrzehnte dauert und Hunderte Milliarden verschlingt, ist aus dieser Perspektive kein Scheitern, sondern ein voller Erfolg – ein dauerhaftes Beschäftigungsprogramm. Das Gleiche gilt für die unzähligen NGOs im Sozialsektor, deren Existenzberechtigung nicht die Lösung von Problemen wie Obdachlosigkeit ist, sondern deren fortwährende Verwaltung.

Diese Interessengruppen sind das Rückgrat der Wählerbasis der Demokraten. Eine echte „Abundance“-Agenda, die auf Effizienz, Automatisierung und die Beseitigung unnötiger Arbeitskräfte setzt, wäre ein direkter Angriff auf die Pfründe dieser Kernwählerschaft. Und dieses Dilemma ist nicht auf die Demokraten beschränkt. Donald Trumps entschiedener Widerstand gegen die Automatisierung von Häfen, um die Longshoreman-Gewerkschaft zu schützen, zeigt, dass auch Republikaner vor dieser Realität kapitulieren. Politiker beider Lager sind in einem Labyrinth aus Partikularinteressen gefangen, in dem derjenige, der wirklich etwas fertigstellen will, zwangsläufig mächtige Verbündete verprellt. Die „Abundance“-Bewegung ist somit nicht nur ein Kampf der Ideen, sondern ein Kampf gegen eine tief verwurzelte politische Ökonomie der Ineffizienz.

Zwischen Utopie und Selbstzerstörung: Das Schicksal der Demokratischen Partei

Was also bleibt von der großen Vision der Fülle? Sie entpuppt sich als eine tragische Illusion, ein verzweifelter Versuch, eine fundamentale Zerrissenheit mit einer schönen neuen Marke zu übertünchen. Die Demokratische Partei steht vor einer unmöglichen Wahl. Sie kann sich der Vision des Bauens, des Pragmatismus und des Wachstums verschreiben, riskiert dabei aber, ihre linke Basis zu verlieren und sich einer autoritären Logik zu nähern, die ihrem demokratischen Selbstverständnis widerspricht. Oder sie kann den Pakt mit der radikalen Linken fortsetzen, deren Energie sie für den Kampf gegen Trump dringend benötigt, und dabei zusehen, wie ihre pragmatischen Ziele in einem Meer aus ideologischer Reinheit, endlosen Prozessdebatten und einer wachsenden Verachtung für die Grundpfeiler einer liberalen Gesellschaft ertrinken.

Die zunehmende Akzeptanz politischer Gewalt, die in Umfragen und den schockierenden Reaktionen auf Morde in sozialen Netzwerken sichtbar wird, ist dabei mehr als nur ein Randphänomen. Sie ist das Symptom einer Ideologie, die politische Gegner nicht mehr als Gesprächspartner, sondern als Hindernisse auf dem Weg zur Utopie betrachtet, die es zu beseitigen gilt. Eine Partei, die diesen Geist in sich duldet oder gar aus strategischem Kalkül umwirbt, spielt mit dem Feuer.

Das wahrscheinlichste Szenario ist eine fortgesetzte Lähmung. Eine Partei, die gleichzeitig Robert Moses und Karl Marx im Herzen trägt, kann nicht regieren. Sie kann nur zwischen ihren inneren Widersprüchen zerrieben werden. Die „Abundance“-Bewegung wird vielleicht weiterhin schöne Bücher und inspirierende Artikel produzieren, aber sie wird keine Hochgeschwindigkeitszüge bauen. Nicht, solange ihre vermeintlichen Verbündeten damit beschäftigt sind, die Gleise wieder aufzureißen, weil sie in die falsche Richtung führen. Am Ende könnte die große Vision der Fülle nicht zu einem neuen Amerika führen, sondern nur zu den Trümmern einer Partei, die vergessen hat, wofür sie eigentlich steht.