Es gibt Orte, die Macht atmen. Der Wolkenkratzer in der Park Avenue 270 in Manhattan war ein solcher Ort, ein Monument aus Glas und Stahl, errichtet als Kathedrale des globalen Kapitalismus. Hier, in den obersten Etagen, wo die Luft dünn und die Aussicht grenzenlos ist, entschied die Führung von JPMorgan Chase über das Schicksal von Volkswirtschaften. Und hier, genau an diesem Ort, wurde über mehr als ein Jahrzehnt eine der dunkelsten Allianzen der modernen Finanzwelt geschmiedet und zementiert: die zwischen Amerikas größter Bank und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Die Akte Epstein ist mehr als die Chronik des Versagens einer einzelnen Bank. Sie ist die Anatomie eines gewollten Blindflugs, ein Lehrstück über eine Wall-Street-Kultur, in der die Warnungen von internen Kontrolleuren im Lärm der Profitmaximierung verhallen. Es ist die Geschichte eines Systems, das einem Raubtier nicht nur die Zähne schärfte, sondern ihm auch den goldenen Käfig baute, von dem aus es ungestört jagen konnte. Die Beziehung zwischen JPMorgan und Jeffrey Epstein offenbart eine unbequeme Wahrheit: Immenser Reichtum schafft eine eigene moralische Umlaufbahn, in der die Gesetze der Rechenschaftspflicht außer Kraft gesetzt scheinen. Und am Ende dieser Geschichte steht die beunruhigende Erkenntnis, dass selbst die monströsesten Verbrechen nur eine kalkulierbare Geschäftsposition sein können, deren Konsequenzen sich mit einem Scheck begleichen lassen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der Schlüsselmeister des Kapitals: Warum ein Sexualstraftäter unersetzlich schien

Um das systematische Wegsehen von JPMorgan zu verstehen, muss man begreifen, dass Jeffrey Epstein für die Bank weit mehr war als nur ein vermögender Kunde mit über 200 Millionen Dollar auf seinen Konten. Er war, in der Diktion der Finanzwelt, ein „Superclient“, ein menschlicher Netzwerkknotenpunkt, dessen eigentlicher Wert in seinen Verbindungen lag. Epstein war ein Schlüsselmeister. Er öffnete Türen, die für andere verschlossen blieben – Türen zu den Schatzkammern der Tech-Elite wie Google-Mitgründer Sergey Brin, zu globalen Machtzirkeln wie dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und zu transformativen Milliardendeals.

Das vielleicht prägnanteste Beispiel für seine Unverzichtbarkeit war die Übernahme des Hedgefonds Highbridge Capital Management im Jahr 2004. Epstein agierte als der entscheidende Mittelsmann und fädelte einen Deal ein, den der aufstrebende Bankmanager Jes Staley später als die „wahrscheinlich wichtigste Transaktion seiner beruflichen Karriere“ bezeichnen würde. Für seine Dienste kassierte Epstein eine Provision von 15 Millionen Dollar – bezahlt von dem Fonds, der nun JPMorgan gehörte. Dieser Moment zementierte seinen Status. Er war nicht länger nur ein Kunde, der Gebühren zahlte; er war ein Architekt des Erfolgs, ein Multiplikator, der der Bank ein Vielfaches dessen einbrachte, was seine eigenen Konten an Ertrag versprachen.

Diese Symbiose schuf eine gefährliche Abhängigkeit. Epstein nutzte die Reputation von JPMorgan, um seine eigene gesellschaftliche Stellung auch nach seiner ersten Verurteilung zu legitimieren. Wer bei der größten Bank Amerikas als geschätzter Partner gilt, kann kein völliger Paria sein. Im Gegenzug präsentierte er der Bank seine hochkarätigen Kontakte wie Bill Gates als Beleg seiner fortwährenden Bedeutung. Es war eine sich selbst verstärkende Spirale der Legitimation: Die Bank gab ihm Glaubwürdigkeit, und er lieferte den Zugang zu neuen Quellen des Reichtums. Diese toxische Verflechtung, angetrieben durch die persönliche Freundschaft zwischen Epstein und seinem wichtigsten Schutzpatron in der Bank, Jes Staley, bildete den Schutzschild, an dem alle internen Bedenken über Jahre hinweg zerschellen sollten.

Die Warnlampen im Maschinenraum: Ein System ignoriert sich selbst

Tief im Maschinenraum der Bank, in den Abteilungen für Compliance und Risikomanagement, leuchteten die Warnlampen längst dunkelrot. Die Spezialisten für Geldwäschebekämpfung, jene nüchternen Analysten, die darauf trainiert sind, in den endlosen Datenströmen von Transaktionen die Muster des Verbrechens zu erkennen, sahen genau das, wofür ihre Systeme gebaut worden waren: rote Flaggen, so zahlreich und eindeutig, dass sie einem Notsignal glichen. Da waren die regelmäßigen, fast rituellen Barabhebungen von Zehntausenden von Dollar, eine Praxis, die als klassisches Indiz für illegale Aktivitäten gilt. Allein in den Jahren 2004 und 2005 hob Epstein über 1,7 Millionen Dollar in bar ab – Summen, die, wie Ermittler später feststellten, erschreckend genau mit den Zahlungen an junge Frauen und Mädchen korrelierten.

Doch es blieb nicht bei den Abhebungen. JPMorgan wickelte für Epstein und seine Strohfirmen über 134 Konten ab und transferierte Gelder in osteuropäische Länder, aus denen junge Frauen für sein Sexhandelsnetzwerk rekrutiert wurden. Die Bank eröffnete auf Epsteins Anweisung hin Konten für junge Frauen, ohne diese persönlich zu treffen – ein grober Verstoß gegen das „Know Your Customer“-Prinzip und ein bekanntes Warnsignal für Menschenhandel, bei dem die Täter die Kontrolle über die Finanzen ihrer Opfer behalten. Ein interner Vermerk brachte die Absurdität auf den Punkt, als ein Mitarbeiter angesichts der Überweisungen an eine 18-Jährige sarkastisch notierte: „Sugar Daddy!“.

Diese Signale wurden nicht übersehen. Sie wurden aktiv unterdrückt. Mindestens viermal, zwischen 2008 und 2013, kamen interne Gremien zusammen, um über die Beendigung der Geschäftsbeziehung zu beraten. Jedes Mal setzten sich die Profiteure der Beziehung durch. Führungskräfte wie der Leiter der Compliance-Abteilung, William Langford, und der Chefsyndikus Stephen Cutler erkannten die Gefahr. Langford, der bei JPMorgan eine Taskforce gegen Menschenhandel aufgebaut hatte, sah in Epsteins Kontobewegungen exakt die Muster, vor denen seine eigene Abteilung warnte. Cutler, ein ehemaliger hochrangiger Beamter der Börsenaufsicht, hielt Epstein für unehrenhaft und drängte darauf, ihn als Kunden zu entfernen. Doch ihr Widerstand blieb letztlich kraftlos. In der starren Hierarchie der Bank wogen die Bedenken der Kontrolleure leichter als das Wort eines Mannes wie Jes Staley, der als designierter Nachfolger des CEO galt und seine schützende Hand über Epstein hielt. Die Warner eskalierten ihre Bedenken nicht bis zur letzten Konsequenz, etwa an den Vorstand – und so lief die Maschinerie einfach weiter.

Der Thron des Schweigens: Die rätselhafte Rolle des Jamie Dimon

An der Spitze dieser Pyramide thront Jamie Dimon, seit fast zwei Jahrzehnten der unangefochtene Vorstandsvorsitzende von JPMorgan, eine Ikone der Finanzwelt. Sein Ruf als akribischer Mikromanager, der angeblich in jedes Detail seiner Bank involviert ist, ist an der Wall Street Legende. Doch ausgerechnet im Fall des toxischsten Kunden der jüngeren Bankgeschichte soll ein dichter Nebel des Nichtwissens über dem Chefbüro gehangen haben. Dimon behauptete unter Eid, er habe sich bis zu Epsteins erneuter Verhaftung im Jahr 2019 an nichts erinnern können, was mit diesem Kunden zu tun hatte.

Diese Aussage steht in einem kaum aufzulösenden Widerspruch zu den internen Dokumenten, die im Zuge der späteren Ermittlungen ans Licht kamen. Bereits 2008, nachdem Epstein sich in Florida des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen schuldig bekannt hatte, vermerkten Mitarbeiter in E-Mails, die Entscheidung über den Verbleib des frischgebackenen Sexualstraftäters sei „pending Dimon review“ – warte also auf die Überprüfung durch Dimon. Ein anderer Vermerk hielt fest, dass der General Counsel Cutler die Unterlagen „für Jamie“ prüfe. Jes Staley selbst sagte aus, er habe Dimon sowohl über die Anklage 2006 als auch über das Schuldeingeständnis 2008 informiert.

Was also ist die Wahrheit? Entweder hat der mächtigste Banker Amerikas unter Eid gelogen – eine ungeheuerliche Vorstellung. Oder aber das System, das er befehligt, ist so konstruiert, dass die wirklich heiklen Informationen die oberste Spitze nie offiziell erreichen, selbst wenn sein Name in den entscheidenden E-Mails auftaucht. Es wäre ein Meisterstück der organisierten Verantwortungslosigkeit, eine Brandmauer aus plausibler Leugnung, die den obersten Entscheidungsträger vor den Konsequenzen der schmutzigen Geschäfte schützt, die in seinem Namen getätigt werden. Unabhängig davon, welche Version zutrifft, bleibt ein verheerendes Bild: Entweder ein CEO, der lügt, oder ein CEO, der einen derart profitablen und riskanten Kunden über ein Jahrzehnt lang nicht auf dem Radar hatte. Beides ist ein Armutszeugnis für die Corporate Governance der größten Bank der westlichen Welt.

Die teuer bezahlte Straflosigkeit: Ein Lehrstück ohne Lehre

Als Jeffrey Epstein im Sommer 2019 verhaftet wurde und kurz darauf in seiner Zelle starb, brach bei JPMorgan hektische Betriebsamkeit aus. Was folgte, war keine rückhaltlose Aufklärung, sondern eine perfekt choreografierte Operation zur Schadensbegrenzung. Die Bank identifizierte schnell einen Hauptschuldigen: Jes Staley, der das Institut Jahre zuvor verlassen hatte und nun als Sündenbock für ein systemisches Versagen herhalten musste. Gleichzeitig tat die Bank etwas Bemerkenswertes: Sie meldete den Behörden nachträglich rund 4.700 verdächtige Transaktionen Epsteins mit einem Gesamtvolumen von über 1,1 Milliarden Dollar. Es war ein zynischer Akt der Selbstreinigung – ein nachträgliches Eingeständnis, jahrelang genau gewusst zu haben, wie brisant die Aktivitäten ihres Kunden waren, ohne jedoch rechtzeitig zu handeln.

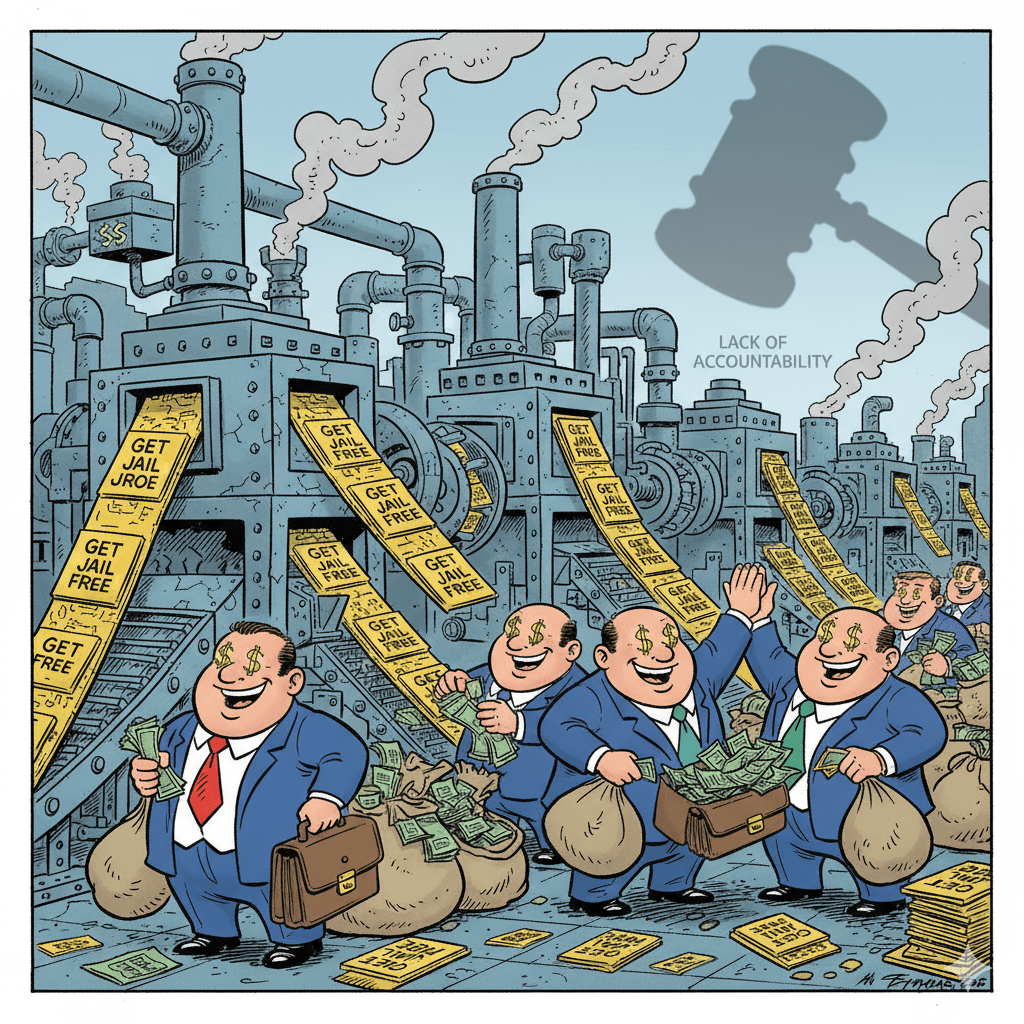

Die finanziellen Konsequenzen für JPMorgan waren, gemessen an der Größe des Unternehmens, überschaubar. Die Bank zahlte insgesamt 365 Millionen Dollar, um die Klagen von Epsteins Opfern und den amerikanischen Jungferninseln beizulegen. Für ein Institut, das allein in jenem Jahr einen Gewinn von über 50 Milliarden Dollar erzielte, war dies kaum mehr als ein Rundungsfehler in der Bilanz. Es war der Preis für das Schweigen, die Gebühr für die Ermöglichung von Verbrechen.

Die wahre Botschaft dieses Falls liegt jedoch nicht in der Höhe der gezahlten Summe, sondern in dem, was nicht geschah. Kein einziger verantwortlicher Manager verlor seinen Job. Keine Aufsichtsbehörde verhängte eine Strafe gegen die Bank oder leitete ein Verfahren gegen Einzelpersonen ein. Das System schloss die Reihen und schützte sich selbst. Diese Straflosigkeit sendet ein fatales Signal an die gesamte Finanzbranche: Die Beihilfe zu Verbrechen wie dem Menschenhandel ist ein lohnendes Geschäft, solange der Gewinn die am Ende anfallenden Vergleichszahlungen übersteigt.

In einer Zeit, in der Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus sitzt und die Deregulierung der Finanzmärkte erneut als politisches Ziel proklamiert wird, wiegt diese Botschaft umso schwerer. Der Fall JPMorgan und Jeffrey Epstein ist mehr als ein historischer Skandal. Er ist eine Blaupause für die Zukunft, eine Warnung davor, was passiert, wenn die moralischen Leitplanken einer Gesellschaft erodieren und die Macht des Geldes über die grundlegendsten Prinzipien der Menschlichkeit triumphiert. Solange es keine echten, schmerzhaften Konsequenzen für die Individuen in den Vorstandsetagen gibt, wird die Versuchung, für den richtigen Preis wegzusehen, immer größer sein als die Furcht vor dem Gesetz. Und die nächste Akte Epstein wartet nur auf eine Bank, die bereit ist, die Augen zu schließen.