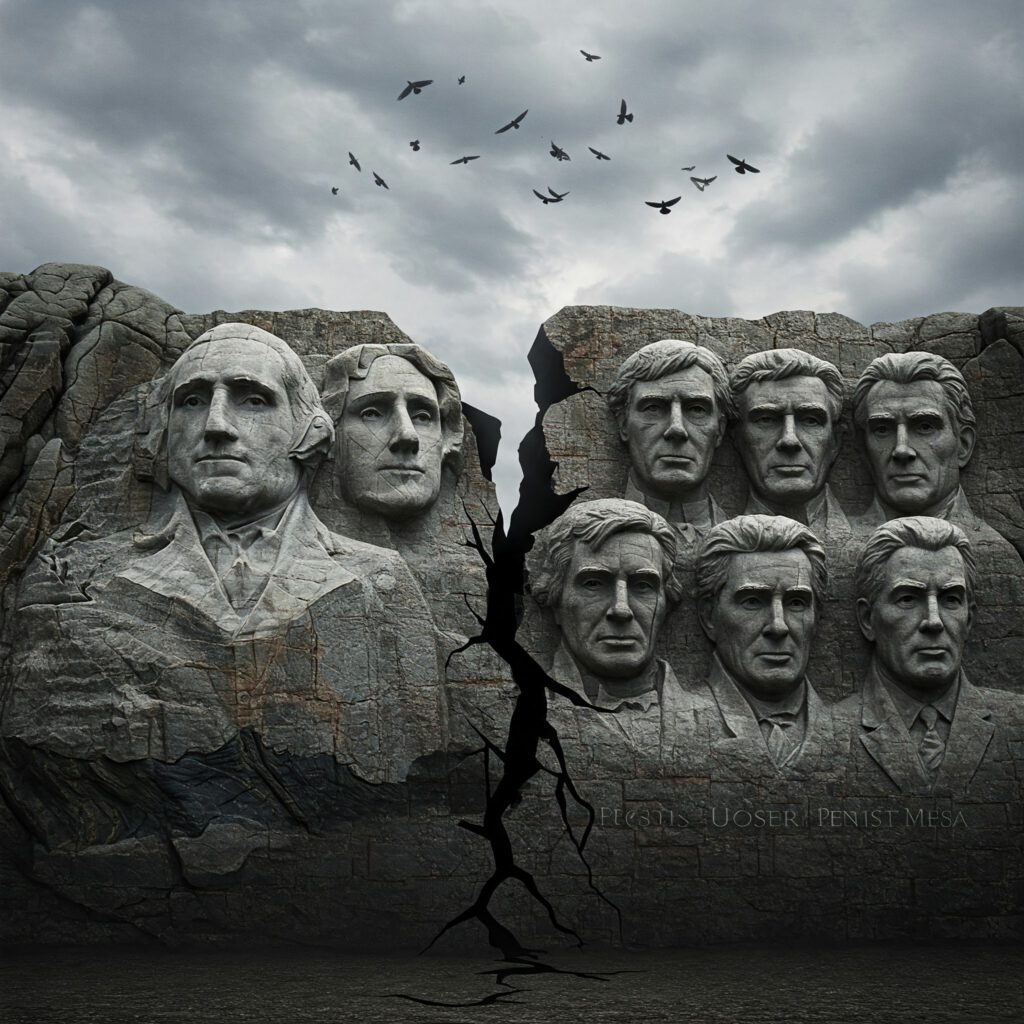

Die Wiederwahl Donald Trumps im November 2024 hat die tiefen Gräben in der amerikanischen Gesellschaft weiter aufgerissen und die Fundamente der Demokratie aufs Neue erschüttert. Was sich im Vorfeld dieser Schicksalswahl abzeichnete, kulminiert nun in einer Phase verstärkter politischer Instabilität, ideologischer Verwerfungen und einer Nation, deren Identität auf einer beunruhigenden Konstante basiert: dem Krieg. Die USA des Jahres 2025 sind ein Spiegelbild einer tiefgreifenden Polarisierung, die weit über parteipolitische Differenzen hinausgeht und das Wesen des Landes selbst in Frage stellt.

Ideologische Schützengräben und die tektonische Verschiebung des politischen Spektrums

Die Vorwahlzeit des Jahres 2024 offenbarte eine erschreckende Fragmentierung der amerikanischen Gesellschaft. Entlang sozioökonomischer, kultureller und ideologischer Bruchlinien kristallisierten sich unversöhnliche Lager heraus, deren Weltbilder kaum mehr Berührungspunkte aufwiesen. Die Anhängerschaft Donald Trumps hatte sich dabei signifikant gewandelt. Während sein Sieg 2016 maßgeblich auf der Unterstützung evangelikaler Wähler beruhte, die sich von seinem Versprechen eines Abtreibungsverbots leiten ließen, konnte er 2024 neue, teils unerwartete Verbündete gewinnen.

Diese neue Allianz umfasste reaktionäre Bewegungen, die sich gegen das Establishment der Republikaner formierten, aber auch Teile der Tech-Branche, allen voran Elon Musk. Getrieben von der Sehnsucht nach Deregulierung, dem Wunsch, Amerika wieder ins Zentrum neuer Technologien zu rücken, und einer libertären Weltsicht, die extremen Individualismus propagiert, sahen diese Akteure in Trump einen vermeintlichen Verbündeten. Ihre Unterstützung war dabei oft eher opportunistischer Natur, weniger von einer kohärenten politischen Ideologie getragen, sondern vielmehr von dem Kalkül, eigene Interessen durchzusetzen. Diese heterogene Koalition offenbarte die Erosion traditioneller ideologischer Grenzen und eine beunruhigende Bereitschaft, sich autoritären Figuren anzuvertrauen, solange dies dem eigenen Vorteil zu dienen schien.

Gleichzeitig offenbarte sich eine tiefe Spaltung innerhalb der republikanischen Partei selbst. Während der rechte Flügel geschlossen hinter Trump stand, zeigten sich gemäßigte Konservative zunehmend desillusioniert von seiner radikalen Rhetorik und seinem autoritären Gebaren. Die innerparteilichen Konflikte um ideologische Leitlinien und die Frage der Loyalität zu Trump prägten die politische Landschaft und schwächten die Fähigkeit der Partei, eine kohärente Politik zu formulieren.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums kämpften progressive Kräfte für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und den Erhalt demokratischer Normen. Sie sahen in Trumps Politik eine existenzielle Bedrohung für die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung und die Zukunft des Planeten. Die junge Generation, zunehmend alarmiert durch die Klimakrise und die soziale Ungleichheit, mobilisierte sich und forderte ein radikales Umdenken. Doch auch innerhalb dieser progressiven Bewegung existierten unterschiedliche Strömungen und Prioritäten, was die Bildung einer geeinten Gegenkraft erschwerte.

Die Gräben zwischen diesen ideologischen Lagern wurden durch die allgegenwärtige Präsenz von Desinformation und polarisierenden Medien weiter vertieft. Der Verlust der einstigen „Fairness Doctrine“ und der Aufstieg meinungsstarker Nachrichtensender führten zu einer Fragmentierung der öffentlichen Meinung in voneinander isolierte Informationsblasen. Soziale Medien verstärkten diesen Effekt, indem sie die Verbreitung von Verschwörungstheorien und extremistischen Ansichten beförderten. In dieser toxischen Medienlandschaft fiel es zunehmend schwer, einen gemeinsamen Konsens über Fakten und die Realität zu erzielen, was die politische Debatte weiter vergiftete und die Fähigkeit zum konstruktiven Dialog untergrub.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Demokratie unter Beschuss: Institutionelle Schwächen und der Schatten der Vergangenheit

Die Präsidentschaftswahlen 2024 fanden in einem Klima statt, in dem die Legitimität demokratischer Institutionen zunehmend in Frage gestellt wurde. Die Ereignisse des 6. Januar 2021, als Anhänger Trumps gewaltsam das Kapitol stürmten, um die Zertifizierung der Wahlergebnisse zu verhindern, hatten tiefe Narben hinterlassen und die Fragilität der amerikanischen Demokratie auf schmerzhafte Weise offengelegt. Trumps Weigerung, eine mögliche Wahlniederlage anzuerkennen, und seine anhaltenden Behauptungen von Wahlbetrug untergruben das Vertrauen in den demokratischen Prozess und schufen einen gefährlichen Präzedenzfall.

Die US-amerikanische Verfassung selbst, einst als Bollwerk der Freiheit gepriesen, geriet zunehmend in die Kritik. Ihre schwerfällige Änderungsmechanismen und Überbleibsel historischer Kompromisse, die einst die Sklaverei aufrechterhielten, wurden als Hindernisse für eine zeitgemäße und gerechte Demokratie angeprangert. Das archaische Wahlmännerkollegium, das es einem Kandidaten ermöglichen kann, Präsident zu werden, obwohl er weniger Stimmen als sein Kontrahent erhalten hat, wurde als zutiefst undemokratisch kritisiert. Auch die Struktur des Senats, in dem bevölkerungsarme Bundesstaaten das gleiche Gewicht haben wie bevölkerungsreiche, wurde als ein Faktor gesehen, der die Mehrheitsmeinung des Volkes untergräbt und politische Blockaden begünstigt.

Der Supreme Court, dessen Richter auf Lebenszeit ernannt werden und somit kaum demokratischer Kontrolle unterliegen, entwickelte sich zunehmend zu einem umkämpften politischen Schlachtfeld. Trumps Ernennung von drei konservativen Richtern verschob das ideologische Gleichgewicht des Gerichts nachhaltig und ermöglichte es einer konservativen Mehrheit, langjährige Präzedenzfälle wie das Recht auf Abtreibung zu kippen. Diese Entwicklung befeuerte die Kritik am Gericht als einer undemokratischen Institution, die politische Entscheidungen im Sinne ihrer ideologischen Präferenzen trifft.

Die unter Trumps erster Amtszeit begonnene Aushöhlung der Gewaltenteilung setzte sich im Vorfeld der Wahl 2024 fort und verstärkte sich nach seinem Wahlsieg. Angriffe auf kritische Medien, Versuche, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben, und die zunehmende Politisierung staatlicher Institutionen stellten eine ernste Bedrohung für die demokratischen Kontrollmechanismen dar. Das „Project 2025“, das im Umfeld konservativer Denkfabriken entstand, offenbarte beunruhigende Pläne zur Umgestaltung des Staatsapparates im Sinne einer radikal konservativen und christlich-nationalistischen Agenda. Die Vorstellung, Berufsbeamte durch loyale Gefolgsleute des Präsidenten zu ersetzen und die Bundesregierung nach den eigenen ideologischen Vorstellungen neu auszurichten, ließ befürchten, dass unter Trump die Rechtsstaatlichkeit dem politischen Kalkül untergeordnet werden könnte.

Die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft spiegelte sich auch in der Debatte um das Wahlrecht wider. Republikanisch kontrollierte Bundesstaaten erließen zunehmend Gesetze, die es insbesondere Minderheiten und jungen Wählern erschwerten, sich zu registrieren und ihre Stimme abzugeben. Diese Maßnahmen wurden von Kritikern als gezielte Versuche interpretiert, die Wahlbeteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu unterdrücken und so die Wahlergebnisse im eigenen Sinne zu beeinflussen. Die Geschichte der Unterdrückung von Minderheitenstimmen in den USA, die bis in die Zeit der Sklaverei zurückreicht, schien sich auf beunruhigende Weise zu wiederholen.

Die ewige Last des Krieges: Militärische Prägung der Identität und globale Ambitionen

Ein weiteres prägendes Element der US-amerikanischen Identität, das im Vorfeld der Wahlen 2024 kaum an Bedeutung verlor, ist die Konstanz des Krieges. Seit ihrer Gründung waren die Vereinigten Staaten fast durchgehend in militärische Konflikte verwickelt. Der Zweite Weltkrieg stilisierte sich dabei zu einem Gründungsmythos des modernen Amerikas, der das Bild einer Nation prägte, die in die Welt zieht, um das Gute zu verteidigen. Diese Vorstellung von einer „heiligen Mission“, die überlegenen amerikanischen Werte in der Welt zu verbreiten, legitimierte seit dem Ersten Weltkrieg einen interventionistischen außenpolitischen Kurs.

Die enorme militärische Stärke der USA, ihre globale Präsenz mit Hunderttausenden von Soldaten auf allen Kontinenten und ihre technologische Überlegenheit im militärischen Bereich sind unbestreitbare Fakten. Diese Macht projiziert sich nicht nur durch militärische Einsätze, sondern auch durch die allgegenwärtige Darstellung von Krieg in der Populärkultur, insbesondere in Hollywood-Filmen. Diese Produktionen tragen dazu bei, ein Narrativ der amerikanischen Dominanz und des Patriotismus zu verankern. Selbst scheinbar unpolitische Rituale wie das Singen der Nationalhymne vor Sportveranstaltungen erhielten ihre heutige Bedeutung erst während des Zweiten Weltkriegs, um ein Gefühl nationaler Einheit und Kampfbereitschaft zu erzeugen.

Doch die Geschichte der US-amerikanischen Kriege ist ambivalent und von Fehlschlägen geprägt. Die Kriege in Korea, Vietnam, im Irak und in Afghanistan endeten nicht immer mit dem erhofften Sieg und hinterließen tiefe Spuren der Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft. Die Lehren aus diesen Konflikten schienen oft schnell vergessen zu sein, und die Neigung zu militärischen Interventionen blieb in weiten Teilen der politischen Elite bestehen.

Die Vorstellung einer „Pax Americana“, die auf der militärischen und wirtschaftlichen Vorherrschaft der USA basiert, geriet im Vorfeld der Wahlen 2024 zunehmend unter Druck. Der Aufstieg neuer globaler Mächte wie China und das Wiedererstarken Russlands stellten die unipolare Weltordnung, die nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden war, in Frage. Die Glaubwürdigkeit amerikanischer Bündnisse und die Fähigkeit der USA, ihre Interessen weltweit durchzusetzen, sahen sich neuen Herausforderungen gegenüber.

Donald Trump verfolgt in seiner Außenpolitik einen Kurs, der primär auf amerikanische Interessen und wirtschaftliche Vorteile ausgerichtet ist. Seine „America First“-Doktrin deutet auf eine mögliche Abkehr von multilateralen Bündnissen und eine stärkere Betonung nationaler Eigeninteressen hin. Ob diese Haltung zu einer friedlicheren Weltordnung beiträgt oder neue Konflikte heraufbeschwört, bleibt eine der zentralen Fragen der kommenden Jahre. Die Konstanz des Krieges als prägendes Element der US-amerikanischen Identität nährt jedoch die Sorge, dass militärische Lösungen auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der amerikanischen Außenpolitik spielen könnten.

Ein Blick in die Zukunft: Zerreißprobe oder Neubeginn?

Die Wiederwahl Donald Trumps im Jahr 2024 markiert einen kritischen Wendepunkt für die Vereinigten Staaten von Amerika. Die tiefgreifende Polarisierung der Gesellschaft, die Erosion demokratischer Normen und die ungebrochene Prägung durch eine kriegerische Vergangenheit stellen das Land vor immense Herausforderungen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die amerikanische Demokratie die Kraft findet, sich diesen Bedrohungen zu stellen und die tiefen Gräben zu überwinden, oder ob die Zerreißprobe der Nation weiter anhält. Die Last der Geschichte und die ideologischen Verwerfungen des Jahres 2024 werfen einen langen Schatten auf die Zukunft der einstigen Supermacht..