Ein seltsamer Friede hat sich über den Campus der Columbia University in New York gelegt. Wo noch vor Kurzem die Luft von den Rufen der Protestierenden, den Sirenen der Polizei und einer tiefen, spürbaren Anspannung vibrierte, herrscht nun eine erzwungene Stille. Es ist der Friede nach einer Kapitulation, nicht der nach einem Sieg. Denn die Vereinbarung, die die renommierte Universität mit der Trump-Administration getroffen hat, ist weit mehr als nur ein finanzieller Vergleich. Es ist ein Pakt, der das Überleben der Institution sichern soll, doch sein Preis könnte ihre Seele sein. Die Geschichte dieses Deals ist eine Erzählung über Geld, Macht und den erbitterten Kampf um die akademische Freiheit – und sie ist eine Blaupause, deren Schatten weit über die Grenzen von Manhattan hinausreicht. Im Kern enthüllt sie eine unbequeme Wahrheit: In einem Zeitalter, in dem politischer Druck zu einer Waffe wird, könnten selbst die ehrwürdigsten Bastionen des freien Denkens gezwungen sein, einen faustischen Handel einzugehen.

Der Preis der Stille: Wie der Konflikt eskalierte

Alles begann mit einer Welle des Protests, die als Echo des Krieges in Gaza über den Campus schwappte. Pro-palästinensische Studierende errichteten Lager, organisierten Demonstrationen und besetzten Gebäude, darunter die zentrale Butler Library. Doch was für die einen ein legitimer Ausdruck politischer Meinungsäußerung war, fühlte sich für andere wie eine Bedrohung an. Jüdische Studierende und Lehrende berichteten von einem Klima der Angst, von verbalen Anfeindungen, von Ausgrenzung und Demütigung in Hörsälen. Sie schilderten, wie sie für ihre Unterstützung Israels aus Clubs ausgeschlossen wurden und wie Plakate mit antisemitischen Symbolen auftauchten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese innere Zerrissenheit der Universität wurde zur äußeren Angriffsfläche. Die Trump-Administration, die Eliteuniversitäten seit Langem als Horte liberaler Dekadenz betrachtet, sah ihre Chance gekommen. Unter dem Banner des Kampfes gegen Antisemitismus machte sie die Columbia University zum Exempel. Im März verkündete das Bildungsministerium, Bundesforschungsgelder in Höhe von über 400 Millionen US-Dollar einzufrieren – eine drakonische Maßnahme, die offiziell mit dem Versäumnis der Universität begründet wurde, ihre jüdischen Studierenden zu schützen. Der finanzielle Würgegriff war angelegt. Doch die Regierung beließ es nicht dabei. In einer konzertierten Aktion wurden prominente pro-palästinensische Aktivisten ohne US-Staatsbürgerschaft von der Einwanderungsbehörde festgenommen, um sie des Landes zu verweisen – ein klares Signal, dass es um mehr als nur um Campus-Regeln ging.

Ein Pakt mit dem Teufel? Die Anatomie eines umstrittenen Deals

Für die Universität war der Entzug der Forschungsgelder ein existenzieller Schock. Die amtierende Präsidentin, Claire Shipman, sprach von einem „Tipping Point“, einem Wendepunkt, an dem der Status der Columbia als weltführende Forschungseinrichtung auf dem Spiel stand. Mit potenziell über einer Milliarde Dollar an jährlichen Bundesmitteln im Feuer war die Verhandlungsposition der Universität denkbar schwach. Was folgte, waren monatelange, zähe Verhandlungen, an deren Ende ein 22-seitiges Dokument stand, das die Zukunft der Universität besiegeln sollte.

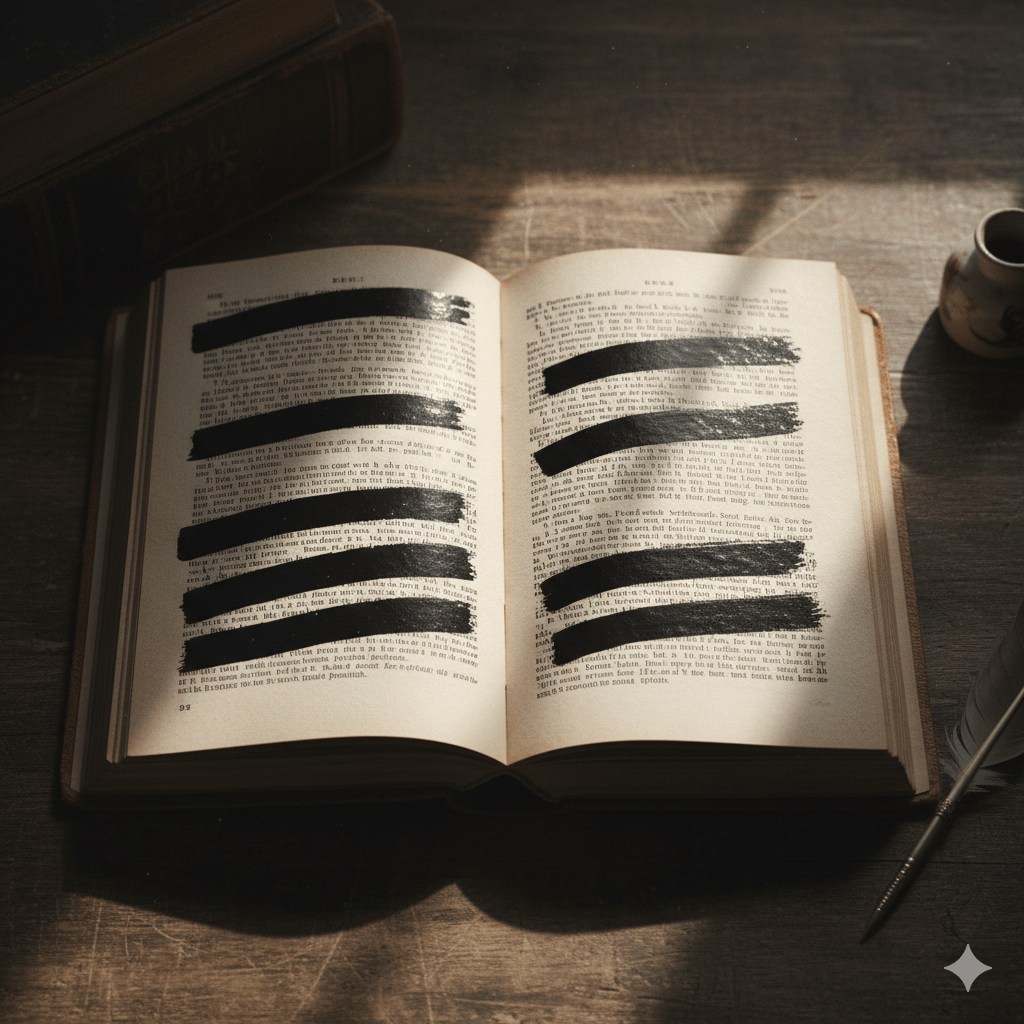

Die Anatomie dieses Deals ist ebenso präzise wie ernüchternd. Columbia zahlt eine Strafe von 200 Millionen Dollar zur Beilegung der Bürgerrechtsklagen und weitere 21 Millionen, um Untersuchungen der Gleichstellungsbehörde zu beenden. Im Gegenzug werden die meisten der eingefrorenen Gelder wieder freigegeben und alle laufenden Untersuchungen eingestellt. Doch die wahren Kosten verbergen sich in den Zugeständnissen, die über das Finanzielle weit hinausgehen. Die Universität unterwirft sich für drei Jahre einer externen Aufsicht. Ein von beiden Seiten akzeptierter „unabhängiger Monitor“, bezahlt von Columbia, wacht fortan darüber, dass die Universität ihre neuen Verpflichtungen einhält, und erstattet der Regierung Bericht.

Diese Verpflichtungen greifen tief in das universitäre Leben ein. Columbia muss nicht nur die Regeln für Proteste verschärfen und Disziplinarverfahren zentralisieren und beschleunigen, sondern auch ideologische Vorgaben der Regierung umsetzen. So verpflichtet sich die Universität, Programme, die „ungesetzliche DEI-Ziele“ (Diversity, Equity, and Inclusion) verfolgen, zu beenden und sicherzustellen, dass bei der Einstellung und Zulassung der reine Leistungsgedanke („merit“) im Vordergrund steht. Um dies zu kontrollieren, muss die Universität dem Monitor detaillierte Daten über abgelehnte und zugelassene Studierende, aufgeschlüsselt nach Ethnie und Testergebnissen, vorlegen. Auch die Autonomie in der Lehre wird angetastet: Das Nahost-Studienprogramm soll überprüft und die Fakultät für Israel- und Judaistik gezielt durch Neuberufungen gestärkt werden. Selbst internationale Studierende geraten ins Visier: Sie sollen künftig begründen, warum sie in den USA studieren wollen, und bei Verhaftungen umgehend den Behörden gemeldet werden.

Gespaltene Seelen: Die Universität im Widerstreit der Meinungen

Die Vereinbarung zerriss die Universitätsgemeinschaft in zwei Lager. Die Leitung um Claire Shipman verteidigt den Deal als sorgfältig ausgehandelten Kompromiss, der das Überleben sichert und gleichzeitig die Kernprinzipien akademischer Autonomie – die Hoheit über Lehrinhalte, Berufungen und Zulassungen – formal wahrt. Man habe, so die offizielle Lesart, die Realität des Regierungshandelns anerkannt, ohne die eigenen Werte zu verraten.

Diese Sichtweise wird von vielen jedoch nicht geteilt. Brian Cohen von der jüdischen Studierendenorganisation Hillel begrüßte die Vereinbarung als „wichtige Anerkennung“ des realen Antisemitismus auf dem Campus und als hoffnungsvollen Beginn für nachhaltige Veränderungen. Doch auf der anderen Seite des Spektrums ist die Empörung groß. Professor Michael Thaddeus, ein Sprecher der Fakultätsgewerkschaft, nannte den Deal einen Sündenfall. Er argumentierte, die Einsetzung eines externen Monitors, der die Zulassungsdaten und einzelne Fachbereiche durchleuchtet, öffne „Tür und Tor für genau die Einmischung“, die man eigentlich habe verhindern wollen. Die pro-palästinensische Studierendengruppe CUAD ging noch weiter und warf der Universitätsleitung „aktive Kollaboration“ mit der Regierung vor, anstatt sich dem Druck zu beugen.

Columbias Dilemma, Amerikas Zukunft: Ein gefährlicher Präzedenzfall

Die wahre Sprengkraft dieses Paktes liegt jedoch darin, dass er nie nur für Columbia gedacht war. Bildungsministerin Linda McMahon bezeichnete die Vereinbarung unverblümt als „seismische Wende“ und „Roadmap für Eliteuniversitäten“, die das Vertrauen der amerikanischen Öffentlichkeit zurückgewinnen wollten. Die Botschaft ist klar: Wer sich nicht fügt, riskiert seine finanzielle Existenz. Andere Institutionen wie Harvard, Cornell und Northwestern stehen bereits unter ähnlichem Druck, da auch ihnen Forschungsgelder in Milliardenhöhe entzogen wurden. Columbias Weg der Verhandlung steht dabei im scharfen Kontrast zur Strategie Harvards, das den Rechtsweg beschritt und die Regierung wegen Verletzung seiner verfassungsmäßigen Rechte verklagte. Es ist ein fundamentales strategisches Dilemma: Unterwerfung in der Hoffnung auf Milde oder Widerstand mit ungewissem Ausgang.

Der Columbia-Professor Suresh Naidu hat in einem scharfsinnigen Kommentar die wohl tiefgründigste Kritik an der Strategie seiner Universität formuliert. Er vergleicht den Deal mit dem Versuch, einen bindenden Vertrag mit einem absolutistischen Monarchen zu schließen, der sich an keine Regeln gebunden fühlt. Eine Regierung, so seine These, die bestehende Abkommen willkürlich bricht, kann kein glaubwürdiger Vertragspartner sein. Naidu prophezeit, dass die Angriffe nicht aufhören werden. Jede neue Protestaktion, jeder kritische Lehrplan, jede kontroverse Meinungsäußerung könne als Vorwand für neue Sanktionen dienen. Die Universität, so sein düsteres Fazit, habe ihre Prinzipien für ein Versprechen eingetauscht, das nicht das Papier wert ist, auf dem es steht.

Am Ende bleibt eine fundamentale Frage: Was ist eine Universität? Ist sie ein Unternehmen, dessen oberstes Ziel die Sicherung seiner finanziellen Basis und seiner Forschungsaufträge ist? Oder ist sie ein geschützter Raum für freien Diskurs, Kritik und nonkonformistisches Denken, der seine Autonomie auch um den Preis finanzieller Einbußen verteidigen muss? Der Pakt von Morningside Heights hat diese Frage mit einer beunruhigenden Klarheit beantwortet. Die wieder fließenden Forschungsgelder mögen die Labore am Leben erhalten, doch sie werfen einen langen, dunklen Schatten. Es ist der Schatten einer Freiheit, die käuflich geworden ist.