Der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Notenbankchef Jerome Powell eskaliert zu einem fundamentalen Angriff auf die Unabhängigkeit der Federal Reserve. Mit einem durchschaubaren Vorwand versucht das Weiße Haus, den unliebsamen Währungshüter aus dem Amt zu drängen. Doch der Plan ist nicht nur juristisch heikel – er könnte genau das Gegenteil von dem bewirken, was Trump beabsichtigt, und die globale Finanzarchitektur ins Wanken bringen.

Es ist eine Szene, die wie aus einem politischen Thriller wirkt und doch bittere Realität im Washington des Jahres 2025 ist: In einem Treffen mit republikanischen Abgeordneten im Oval Office zückt Präsident Donald Trump den Entwurf eines Entlassungsschreibens für Jerome H. Powell, den Vorsitzenden der mächtigsten Zentralbank der Welt. Er fragt in die Runde, ob er den finalen Schritt wagen solle. Auch wenn Trump später öffentlich zurückrudert und behauptet, er habe nur über das „Konzept“ einer Entlassung gesprochen, ist die Botschaft unmissverständlich: Die Galgenfrist für den Mann, den er einst selbst nominiert hatte, läuft ab.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Dieser Vorgang ist weit mehr als nur eine weitere Episode in Trumps langjähriger Fehde mit seinem Notenbankchef. Er markiert den vorläufigen Höhepunkt eines systematischen Versuchs, die politische Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) auszuhebeln – ein Grundpfeiler, der die amerikanische und globale Wirtschaft seit Jahrzehnten vor den kurzsichtigen Launen der Politik schützen soll. Der Konflikt dreht sich vordergründig um Zinssätze, doch im Kern geht es um die Integrität einer entscheidenden Institution. Trumps Manöver, so zeigen die Analysen von Experten und die Reaktionen der Märkte, ist ein hochriskantes Spiel mit dem wirtschaftlichen Feuer, dessen Konsequenzen verheerend sein könnten – und das paradoxerweise genau jene Ziele untergraben könnte, die der Präsident zu verfolgen vorgibt.

Der durchschaubare Vorwand: Wie eine Baustelle die Geldpolitik stürzen soll

Die eigentliche Quelle von Trumps Zorn ist kein Geheimnis. Er fordert seit Monaten aggressiv niedrigere Zinsen. Er wirft Powell vor, die Wirtschaft zu bremsen und dem Staat durch zu hohe Zinsen „Billionen von Dollar an Zinskosten“ aufzubürden. Der Präsident will die Zinsen auf bis zu 1 Prozent gesenkt sehen, um die Konjunktur anzuheizen und die Finanzierung der wachsenden Staatsschulden zu erleichtern. Persönliche Schmähungen gegen Powell als „Trottel“ oder „sehr dumme Person“ sind dabei an der Tagesordnung.

Doch da ein Präsident den Fed-Chef nicht einfach wegen politischer Meinungsverschiedenheiten über die Geldpolitik entlassen kann, hat die Administration einen anderen Hebel gefunden – oder besser: konstruiert. Im Fadenkreuz steht nun ein seit 2021 laufendes Renovierungsprojekt des fast 100 Jahre alten Fed-Hauptquartiers in Washington. Die Kosten für die Modernisierung sind auf rund 2,5 Milliarden Dollar angeschwollen und liegen damit etwa 700 Millionen Dollar über dem ursprünglichen Budget. Die Trump-Administration wirft Powell nun Missmanagement und sogar potenziellen Betrug vor und versucht, dies als den nötigen „wichtigen Grund“ (for cause) für eine Entlassung zu inszenieren.

Führende Beobachter und Rechtsexperten entlarven dieses Vorgehen als durchschaubares Manöver. Es sei „offensichtlich ein Vorwand“ und „sorgfältig inszenierte, künstliche Empörung“, um einen rechtlichen Anschein für eine politisch motivierte Entlassung zu schaffen. Die Kampagne wird dabei systematisch von loyalen Akteuren im Umfeld des Präsidenten vorangetrieben. Russell T. Vought, der Haushaltsdirektor des Weißen Hauses, fordert detaillierte Antworten und drängt auf eine persönliche Inspektion der Baustelle. William J. Pulte, Direktor der Federal Housing Finance Agency, hat sich als einer der schärfsten Kritiker profiliert, Powell öffentlich zum Rücktritt aufgefordert und dem Präsidenten sogar den Entwurf des Entlassungsschreibens geliefert. Es handelt sich also nicht um spontane Ausbrüche des Präsidenten, sondern um eine koordinierte Druckkampagne.

Das juristische Labyrinth: Kann ein Präsident den Fed-Chef einfach feuern?

Selbst mit diesem konstruierten Vorwand steht Trump vor erheblichen rechtlichen Hürden. Das Gesetz schützt den Fed-Vorsitzenden explizit vor politischer Willkür. Eine Entlassung „for cause“ wird allgemein als schwerwiegendes Fehlverhalten wie Amtsmissbrauch oder grobe Fahrlässigkeit interpretiert, nicht als eine Auseinandersetzung über Budgetplanung oder geldpolitische Strategie. Juristen sind sich weitgehend einig, dass der Fall, den die Administration zu konstruieren versucht, auf wackeligen Füßen steht.

Sollte Trump die Entlassung durchziehen, hätte Powell das Recht auf eine Anhörung und könnte vor einem Bundesgericht klagen, um seine Wiedereinsetzung zu erwirken. Der Fall würde mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem Obersten Gerichtshof landen. Zwar hat der Supreme Court in der Vergangenheit die Sonderstellung der Fed als „einzigartig strukturierte“ Institution betont, die sie von anderen Regierungsbehörden unterscheidet und ihr besonderen Schutz gewährt. Doch die aktuelle Zusammensetzung des Gerichts, das während Trumps Amtszeit mehrfach zu seinen Gunsten entschieden hat, sorgt für Unsicherheit. Ein Rechtsexperte formulierte die Befürchtung, dass dieses Gericht bereit sein könnte, „wegzuschauen, wenn der Präsident illegales Verhalten an den Tag legt“. Man betritt hier juristisches Neuland, da es in der modernen US-Geschichte keinen Präzedenzfall für die Entlassung eines Fed-Chefs gibt.

Das ökonomische Paradox: Der riskante Plan, der das Gegenteil bewirken könnte

Das größte Risiko von Trumps Plan liegt jedoch im wirtschaftlichen Bereich. Ironischerweise könnte der Versuch, die Zinsen durch die Absetzung Powells zu drücken, genau das Gegenteil bewirken. Ökonomen warnen eindringlich vor einem Paradoxon, das durch zwei zentrale Mechanismen ausgelöst würde.

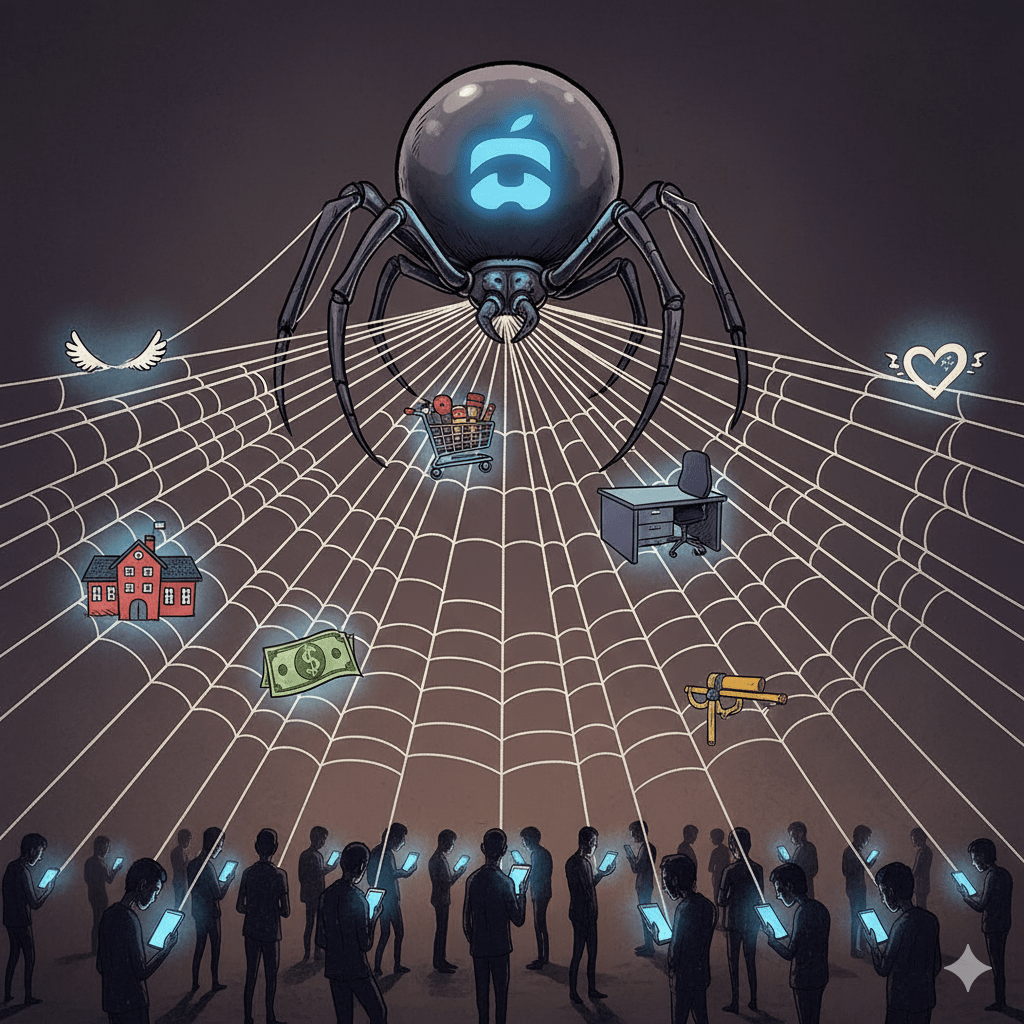

Erstens würde die Entlassung des Notenbankchefs die über Jahrzehnte aufgebaute Glaubwürdigkeit der Fed als unabhängige, inflationsbekämpfende Institution erschüttern. Investoren weltweit würden beginnen, an der zukünftigen Stabilität der US-Geldpolitik zu zweifeln. Wenn sie befürchten, dass die Fed dem politischen Diktat des Weißen Hauses folgt und Inflation nicht mehr konsequent bekämpft, werden ihre Inflationserwartungen steigen. Um sich gegen diesen erwarteten Wertverlust abzusichern, würden sie höhere Zinsen für langfristige US-Staatsanleihen verlangen. Diese Anleiherenditen sind jedoch die Referenzgröße für die meisten Kredite in der Wirtschaft, von Hypotheken bis zu Unternehmenskrediten. Das Ergebnis: Die Kreditkosten für Haushalte und Firmen würden steigen, nicht sinken.

Zweitens könnten Trumps öffentliche Äußerungen, die Fed solle helfen, die Staatsschulden zu finanzieren, bei Investoren Alarmglocken schrillen lassen. Dies impliziert eine Abkehr vom Primat der Preisstabilität hin zur monetären Staatsfinanzierung – ein Weg, der historisch oft in einer Katastrophe endete. Zweifel an der Fähigkeit oder dem Willen der US-Regierung, ihre Schulden solide zu bedienen, könnten dazu führen, dass Investoren eine höhere Risikoprämie für das Halten von US-Anleihen verlangen.

Die unmittelbaren Reaktionen der Finanzmärkte bestätigen diese Sorgen. Als die Nachrichten über das Entlassungsschreiben die Runde machten, fielen die Aktienkurse und die Anleiherenditen stiegen abrupt an – ein klares Zeichen für Nervosität. Erst als Trump seine Drohung relativierte, beruhigten sich die Märkte wieder. Dies zeigt, wie sehr die Investoren zwischen der Hoffnung, es handle sich nur um politisches Theater, und der Angst vor einer tatsächlichen Destabilisierung schwanken. Als warnendes Beispiel dient vielen die Türkei, wo politischer Druck auf die Zentralbank die Inflation anheizte und gleichzeitig die langfristigen Zinsen in die Höhe trieb – genau der gegenteilige Effekt, der beabsichtigt war. Der historische Vergleich, der in Washington am häufigsten gezogen wird, ist jedoch der zu Präsident Richard M. Nixon, der in den 1970er Jahren erfolgreich Druck auf den damaligen Fed-Chef Arthur Burns ausübte, um die Zinsen vor der Wahl niedrig zu halten. Das Resultat war eine außer Kontrolle geratene Inflation, die die Wirtschaft für den Rest des Jahrzehnts plagte. Kein Notenbanker, so die einhellige Meinung, möchte als der nächste Arthur Burns in die Geschichte eingehen.

Globale Beben und politische Risse: Die weitreichenden Folgen des Konflikts

Der Konflikt hat bereits jetzt tiefe Spuren hinterlassen. Die Angriffe auf die Federal Reserve, die als wichtigste Zentralbank der Welt gilt, senden Schockwellen durch das globale Finanzsystem. Da der US-Dollar die dominierende globale Reserve- und Transaktionswährung ist, wird die Bereitstellung eines stabilen Dollars als ein „globales öffentliches Gut“ betrachtet. Eine politisch instrumentalisierte Fed könnte diese Stabilität gefährden und die weltweiten Finanzströme durcheinanderbringen. Zudem untergräbt das Vorgehen der USA die Bemühungen anderer Länder, die Unabhängigkeit ihrer eigenen Zentralbanken zu wahren, da die USA als Vorbild gelten. Führende europäische Zentralbanker wie Christine Lagarde haben Powell bereits demonstrativ ihre Unterstützung zugesichert.

Auch innenpolitisch reißt der Konflikt Gräben auf, selbst innerhalb der Republikanischen Partei. Während radikale Abgeordnete im Repräsentantenhaus den Präsidenten in seinem Kurs bestärken, warnen einflussreiche republikanische Senatoren wie Thom Tillis und Mike Rounds eindringlich vor den katastrophalen wirtschaftlichen Folgen einer Entlassung Powells. Sie betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fed für das Vertrauen der Märkte. Sogar politische Gegner wie die demokratische Senatorin Elizabeth Warren, sonst eine scharfe Kritikerin Powells, verteidigen ihn gegen diesen als illegitim empfundenen Angriff.

Die öffentliche Meinung ist ebenfalls ein Spiegelbild der tiefen politischen Spaltung des Landes. Das Vertrauen in den Fed-Chef ist entlang von Parteilinien polarisiert und folgt tendenziell der Haltung gegenüber dem amtierenden Präsidenten. Gleichzeitig ist das Wissen über die Person Powell und die Institution Fed in der Bevölkerung gering; mehr als 40 Prozent der Amerikaner haben keine Meinung zu seiner Arbeit. Dies macht die Institution anfällig für politische Kampagnen, da ein breites öffentliches Verständnis für ihre Bedeutung fehlt.

Selbst wenn Trump letztlich davor zurückschreckt, Powell zu feuern, ist der Schaden bereits angerichtet. Die ständigen Angriffe haben die Wahrnehmung der Fed politisiert und ihre Glaubwürdigkeit angekratzt. Jeder zukünftige Kandidat für den Fed-Vorsitz wird unter dem Verdacht stehen, ein loyaler Parteigänger des Präsidenten zu sein, der bereit ist, die Zinsen auf Kommando zu senken. Dies könnte zukünftige Notenbanker in eine Zwickmühle bringen: Entweder sie widersetzen sich dem Präsidenten und riskieren dessen Zorn, oder sie geben nach und opfern die langfristige Stabilität für kurzfristige politische Gewinne. Der Konflikt zwischen Trump und Powell ist somit mehr als ein persönliches Duell – er ist ein fundamentaler Stresstest für die amerikanischen Institutionen, dessen Ausgang die Welt mit angehaltenem Atem verfolgt.