Eine Analyse von Donald Trumps abrupter Kehrtwende in der Ukraine-Politik. Was als strategische Neuausrichtung erscheint, ist bei genauerer Betrachtung eine hochriskante Mischung aus verletzter Eitelkeit, innenpolitischem Kalkül und einem Geschäftsmodell für den Krieg. Die neue Härte ist nicht in Stein gemeißelt – sie ist auf Sand gebaut.

Es ist eine jener Volten, die nur die Ära Trump hervorbringen kann. Ein Präsident, der angetreten war, um Kriege zu beenden, und die amerikanische Unterstützung für die Ukraine als sinnlose Verschwendung von Steuergeldern gegeißelt hatte, positioniert sich über Nacht als Schlüssellieferant für die ukrainische Verteidigung. Die Ankündigung, hochentwickelte Patriot-Flugabwehrsysteme über einen Umweg an Kiew zu liefern, markiert eine der spektakulärsten Kehrtwenden der jüngeren amerikanischen Außenpolitik. Doch wer diesen Schritt als späte Einsicht oder als Bekehrung zur transatlantischen Solidarität missversteht, übersieht die eigentlichen Triebfedern dieser Entscheidung.

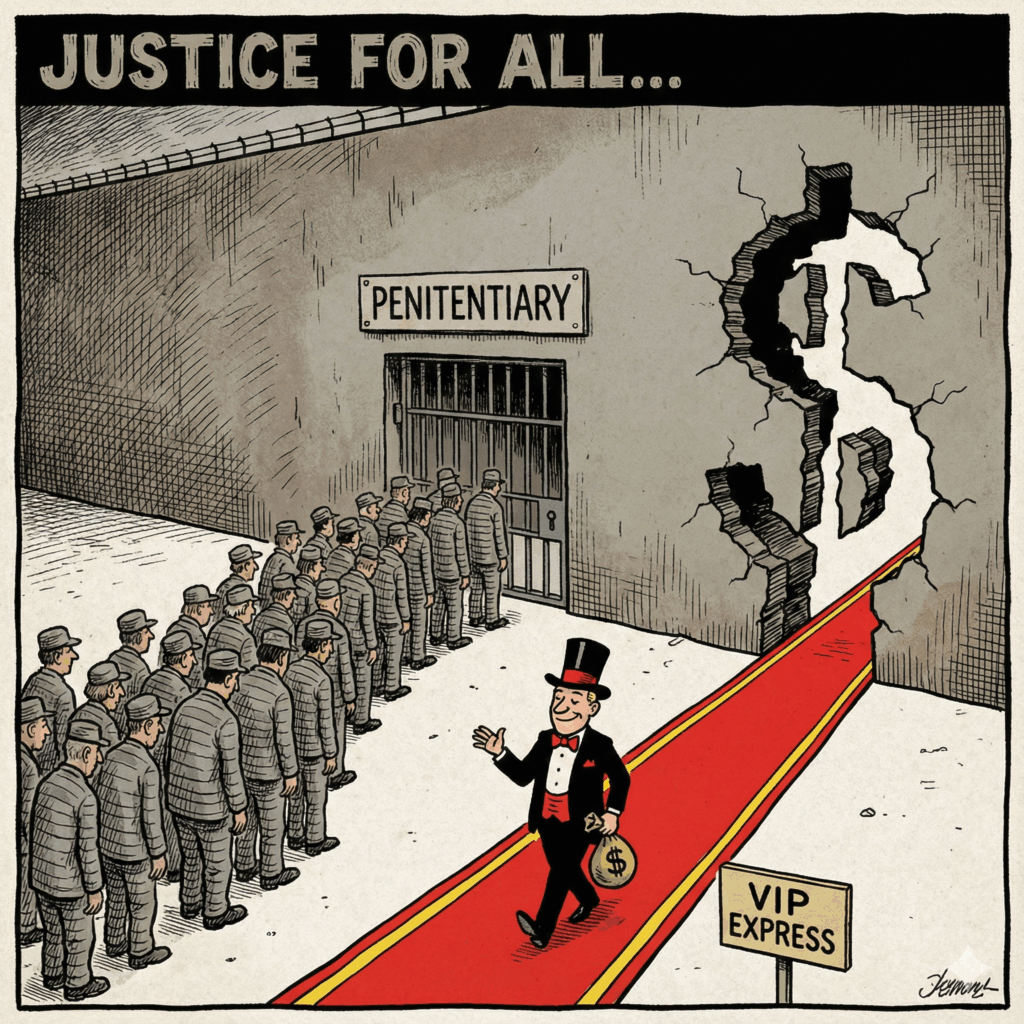

Trumps neuer Kurs ist keine strategische Neuausrichtung, die auf Prinzipien oder einer langfristigen Vision für die europäische Sicherheit beruht. Vielmehr entpuppt er sich bei genauerer Analyse der Umstände als ein impulsives, von persönlicher Kränkung getriebenes Manöver, das geschickt in ein innenpolitisch opportunes Geschäftsmodell verpackt wurde. Es ist die Politik eines Mannes, der sich von Wladimir Putin persönlich hintergangen fühlt und nun versucht, mit einer Mischung aus verletzter Eitelkeit und politischem Pragmatismus sein Gesicht zu wahren. Die Erleichterung, die sich derzeit in den europäischen Hauptstädten und in Kiew breitmacht, könnte trügerisch sein. Denn eine Politik, die auf der schwankenden Grundlage persönlicher Emotionen fußt, kann so schnell wieder revidiert werden, wie sie verkündet wurde. Die zentrale Frage ist daher nicht, ob Trump die Ukraine nun unterstützt, sondern wie fragil und eigennützig diese neue Unterstützung tatsächlich ist.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Ein Präsident fühlt sich verraten: Putins Doppelspiel als Katalysator

Die Wurzeln für Trumps dramatische Wende liegen nicht in einer neuen geopolitischen Analyse, sondern in seiner gestörten Beziehung zum russischen Präsidenten. Monatelang hatte Trump versucht, sich als der einzige Staatsmann zu inszenieren, der Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zwingen könne. Er hielt die Tür zum Kreml demonstrativ offen, lobte Putins Stärke und machte die Ukraine selbst für den Konflikt mitverantwortlich. Doch seine Bemühungen um einen Waffenstillstand scheiterten kläglich.

Der Wendepunkt kam, als Trump realisierte, dass Putin seine Avancen nicht erwiderte und stattdessen die Intensität seiner Angriffe auf die Ukraine massiv erhöhte. Die Diskrepanz zwischen Putins beschwichtigenden Worten in Telefonaten und den brutalen Raketenangriffen in den folgenden Nächten wurde für Trump zu einer persönlichen Demütigung. „Wir bekommen eine Menge Bullshit von Putin zugeworfen“, beklagte er sich vor Journalisten und zeigte sich „sehr enttäuscht“. Die Aussage „Er redet schön und bombardiert dann am Abend alle. (…) Das gefällt mir nicht“ ist der vielleicht entlarvendste Satz dieser ganzen Episode. Er offenbart eine fast kindliche Enttäuschung, die aus einem Gefühl des persönlichen Verrats resultiert.

Im Gegensatz zur Politik seines Vorgängers Joe Biden, die auf der Überzeugung von der Illegalität der Invasion und der Notwendigkeit zur Verteidigung der Nachkriegsordnung basierte, ist Trumps Motivation von persönlicher Pique geprägt. Er agiert nicht, weil er das Völkerrecht verteidigen will, sondern weil er es hasst, über den Tisch gezogen zu werden und als schwach dazustehen. Diese emotionale Grundlage macht die neue Politik fundamental unberechenbar.

Ein Geschäft, kein Almosen: Die „America-First“-Doktrin für den Krieg

Um diese persönliche Kehrtwende innenpolitisch zu verkaufen, hat Trump ein Modell entwickelt, das perfekt zu seiner „America First“-Ideologie passt. Der Plan ist simpel und genial zugleich: Die USA agieren als Waffenproduzent und Verkäufer, aber die Rechnung bezahlen die Europäer. „Für uns wird das ein Geschäft sein“, erklärte Trump unumwunden. „Die EU zahlt dafür. Wir zahlen nichts, aber wir werden liefern.“ Mit dieser Konstruktion schlägt er mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Erstens kann er den Falken in der eigenen Partei, angeführt vom einflussreichen Senator Lindsey Graham, der seit Langem auf eine härtere Linie drängt, entgegenkommen. Graham sprach von einem bevorstehenden „Wendepunkt“ und pries Trumps neue Bereitschaft, Waffen fließen zu lassen. Zweitens kann Trump seine isolationistische Basis beruhigen, die jede weitere direkte Finanzhilfe für die Ukraine strikt ablehnt. Indem er betont, dass kein amerikanisches Steuergeld fließt, immunisiert er sich gegen Angriffe von Hardlinern wie der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene, die bereits Gesetzesanträge zur Kürzung aller Militärhilfen eingereicht hat.

Allerdings ist das Modell bei genauerer Betrachtung voller Unschärfen. Trump spricht pauschal von der „Europäischen Union“, doch die EU als Organisation kann und wird keine Waffen kaufen. Es sind einzelne Mitgliedstaaten, die als Käufer auftreten. Deutschland beispielsweise hat bereits seine Absicht bekundet, Patriot-Systeme für die Ukraine zu erwerben. Die NATO selbst, die Trump ebenfalls als Käufer ins Spiel brachte, kauft als Bündnis ebenfalls kein Kriegsgerät. Diese Details zeigen, dass es Trump weniger um eine sauber durchdachte transatlantische Kooperation geht als um die plakative Botschaft: Amerika hilft, aber andere zahlen.

Washingtons diplomatische Drehtür: Zwischen Kurswechsel und politischem Theater

Die Ankündigung des Politikwechsels fiel in eine Phase hektischer diplomatischer Aktivitäten, die den Eindruck erwecken, die westlichen Verbündeten versuchten, das Momentum zu nutzen und Trump auf seinen neuen Kurs festzunageln. Der Besuch von NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington, der die Verkaufspläne koordiniert haben soll, war von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig reiste der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in die US-Hauptstadt, um über die weitere Unterstützung und die Details des Patriot-Kaufs zu beraten. Parallel dazu wurde Trumps Sondergesandter Keith Kellogg nach Kiew geschickt, um dort den neuen Kurs zu kommunizieren und, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, „positive Veränderungen“ einzuleiten.

Doch auch hier trügt der Schein der geordneten Regierungsarbeit. Die Berichte werfen erhebliche Zweifel an der tatsächlichen Machtverteilung und dem Einfluss der offiziellen Ansprechpartner auf. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der Gesprächspartner von Pistorius, wird als schwache Figur beschrieben, die den Spitznamen „Hot Seat Pete“ trägt, weil sein Stuhl wackelt. Er gilt als wenig einflussreich, nachdem er durch Indiskretionen auffiel und bei der Rücknahme des Waffen-Lieferstopps von Trump öffentlich düpiert wurde. Die eigentlichen Strippenzieher in der Außen- und Sicherheitspolitik seien Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio. Diese Konstellation unterstreicht die chaotische und personalisierte Natur der Politikgestaltung unter Trump und lässt die europäischen Diplomaten im Unklaren darüber, wer tatsächlich die entscheidenden Hebel in der Hand hält.

Nach den Patriots ist vor den Sanktionen: Droht die nächste Eskalationsstufe?

Die Patriot-Lieferungen könnten nur der Anfang einer umfassenderen Verschärfung der US-Politik gegenüber Russland sein. In den Berichten werden mehrere weiterführende Optionen angedeutet, die derzeit in Washington diskutiert werden. Dazu gehört die mögliche Lieferung noch „aggressiverer“ Waffen, die der Ukraine Schläge tief in russisches Territorium ermöglichen könnten.

Noch brisanter sind die Pläne für eine massive wirtschaftliche Eskalation. Senator Graham treibt einen Gesetzesentwurf voran, der drakonische Sanktionen gegen Drittstaaten wie China, Indien und Brasilien vorsieht, die weiterhin russisches Öl und andere Güter kaufen und damit Putins Kriegsmaschinerie finanzieren. Die Rede ist von Zöllen bis zu 500 Prozent – einem „Vorschlaghammer“, wie Graham es nennt, um den Geldfluss nach Moskau trockenzulegen. Auch die Nutzung der rund 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Staatsvermögen zur Unterstützung der Ukraine wird auf höchster Ebene diskutiert.

Trump selbst scheint diese Pläne zu unterstützen und prüft sie nach eigenen Angaben „sehr intensiv“, zögert aber noch, sie vollständig umzusetzen. Er scheint auf die Deckung durch den Kongress zu warten, bevor er einen derart drastischen Schritt wagt, der die Weltwirtschaft erschüttern könnte. Dieses Zögern zeigt erneut den Kern seines Dilemmas: Er will als starker Mann auftreten, der Putin in die Knie zwingt, fürchtet aber gleichzeitig die politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen eines unkontrollierbaren Konflikts. Seine Politik bleibt reaktiv und getrieben von dem Versuch, maximale Wirkung mit minimalem direktem Einsatz für die USA zu erzielen. Es ist ein Balanceakt auf dem Hochseil, bei dem die Stabilität der Weltordnung auf dem Spiel steht.