Ein Präsident, der die amerikanische Flagge umarmt und sie als sein Markenzeichen inszeniert. Ein gigantisches Gesetzespaket, das am Unabhängigkeitstag unterzeichnet wird und die Gesellschaft tief spaltet. Während über dem Weißen Haus die Feuerwerke des 4. Juli explodieren, tobt in den USA ein erbitterter Kampf um die Deutungshoheit über Patriotismus, nationale Identität und die Zukunft des Landes. Donald Trumps Präsidentschaft hat den traditionellen Feiertag der Einheit in eine Bühne für die Zurschaustellung seiner Macht und die Zementierung einer Agenda verwandelt, die das Land an seine Grundfesten rüttelt. Die Feierlichkeiten sind nicht mehr nur ein Gedenken an die Gründung der Nation, sondern ein Sinnbild für ihre Zerrissenheit. Sie werfen eine bange Frage auf, die Millionen umtreibt: Wer gehört noch zu diesem Amerika?

Die Flagge als Marke: Wie Trump den Patriotismus neu definiert

Kein Symbol der USA ist so allgegenwärtig und emotional aufgeladen wie die „Stars and Stripes“. Und kein Politiker der jüngeren Geschichte hat es so meisterhaft verstanden, dieses Symbol für sich zu vereinnahmen wie Donald Trump. Seine Beziehung zur Flagge ist eine sorgfältig kuratierte Erzählung, die an seinem Geburtstag beginnt, dem 14. Juni, den Präsident Woodrow Wilson einst zum Flaggentag erklärte. Ob im Streit um die Höhe eines Fahnenmastes auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago oder bei Auftritten, bei denen er das Banner umarmt und küsst – Trump hat die Flagge zum zentralen visuellen Anker seiner „Make America Great Again“-Bewegung gemacht. Sein Markenkern ist untrennbar mit ihr verwoben; sein Familienunternehmen verkauft Dutzende Produkte mit Flaggen-Motiven, von teuren Strandtaschen bis zu Pullovern.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese Vereinnahmung geht jedoch weit über kommerzielle Interessen hinaus. Sie ist ein politisches Instrument zur Spaltung. Trump deklariert seine Anhänger zu „Patrioten“, während er seine Gegner implizit als unamerikanisch brandmarkt. Das Ergebnis ist eine tiefe Kluft in der Wahrnehmung dessen, was es bedeutet, patriotisch zu sein. Eine Umfrage zeigt die Kluft in Zahlen: Während 89 Prozent der Republikaner das Hissen der Flagge als patriotischen Akt sehen, sind es bei den Demokraten nur 58 Prozent. Diese Entwicklung hat zu gegenläufigen Reaktionen geführt. Einige Gegner Trumps distanzieren sich von traditionell patriotischen Gesten, die sie nun mit seiner Bewegung assoziieren. Gleichzeitig versuchen einige Demokraten im Kongress, das Symbol bewusst zurückzuerobern, indem sie Flaggen an Kollegen verteilen mit der Botschaft: „Patriotismus gehört keiner einzelnen Partei“. Die Symbolik ist umkämpft wie nie zuvor. Selbst die Art des Protestes hat sich gewandelt: Viele Trump-Unterstützer nutzten nach seiner Wahlniederlage 2020 und seiner späteren Verurteilung eine auf dem Kopf stehende Flagge als Zeichen der „Notlage“ und des Widerstands gegen das System – ein Symbol, das auch beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zu sehen war.

Ein „großes, schönes Gesetz“: Triumph des Willens mit Sprengkraft für die Gesellschaft

Während die Nation symbolisch gespalten feiert, schafft Trump auf der politischen Bühne Fakten. Die Unterzeichnung seiner als „One Big Beautiful Bill“ vermarkteten Gesetzgebung am Unabhängigkeitstag ist der Höhepunkt einer sorgfältig inszenierten Machtdemonstration. Das Gesetz ist eine Bündelung zentraler Wahlkampfversprechen und verkörpert die Kernanliegen seiner Agenda. Es zementiert eine massive Umverteilung von unten nach oben. Ein zentraler Punkt ist die Verlängerung und Ausweitung von Steuersenkungen, die vor allem den reichsten Amerikanern zugutekommen, zu geschätzten Kosten von 4,5 Billionen Dollar. Gleichzeitig sieht das Gesetz drakonische Kürzungen bei staatlichen Programmen vor. Fast eine Billion Dollar sollen bei Medicaid, dem Krankenversicherungsprogramm für Bedürftige, eingespart werden, hinzu kommen Einschnitte bei der Lebensmittelhilfe.

Die Folgen dieser Politik sind gravierend. Ökonomen und Analysten prognostizieren, dass die Staatsverschuldung um Billionen Dollar ansteigen wird. Bis 2034 könnten Schätzungen zufolge 11,8 bis 12 Millionen Menschen ihren Krankenversicherungsschutz verlieren. Damit bricht Trump explizit sein früheres Versprechen, die Sozialleistungen nicht anzutasten. Für die Demokraten ist das Gesetz ein Albtraum, den sie als Angriff auf die Schwächsten der Gesellschaft geißeln. Der Minderheitsführer im Senat, Charles Schumer, prophezeite, diese Abstimmung werde die Republikaner noch Jahre verfolgen, da Menschen krank würden und sogar sterben könnten. Die Verabschiedung des Gesetzes ist jedoch auch ein Zeugnis von Trumps Fähigkeit, die eigene Partei auf Linie zu bringen. Trotz erheblicher Bedenken wegen der steigenden Schulden und der unpopulären Sozialkürzungen schlossen die Republikaner letztlich die Reihen – aus Furcht vor der Rache eines Präsidenten, der unbedingte Loyalität einfordert und Abweichler bestraft.

Wer ist Amerikaner? Die harte Grenze zwischen Inszenierung und Ausgrenzung

Die Frage, wer vom neuen Gesetz profitiert und wer die Lasten trägt, führt unweigerlich zu einer noch fundamentaleren Frage, die in den Texten immer wieder aufgeworfen wird: Wer darf überhaupt Amerikaner sein? Die Gesetzgebung liefert eine unmissverständliche Antwort. Während Sozialleistungen gekürzt werden, fließen über 100 Milliarden Dollar zusätzlich in die Kassen der Grenzschutzbehörde ICE, die damit zu einer der größten Sicherheitsbehörden des Landes anwächst. Diese finanzielle Prioritätensetzung untermauert eine Politik der rigorosen Ausgrenzung. Das drastischste Beispiel dafür ist die Errichtung eines neuen Abschiebelagers für Migranten in den Everglades von Florida, das zynischerweise „Alligator Alcatraz“ genannt wird. Umgeben von Sümpfen, Alligatoren und Giftschlangen, wird diese Zeltstadt mit Käfigen von der Administration und ihren medialen Unterstützern nicht nur als notwendig, sondern beinahe als unterhaltsam dargestellt – inklusive Merchandise-Artikeln und Werbevideos.

Kritiker sehen darin eine sadistische Grausamkeit und ziehen erschreckende historische Parallelen zur Zeit der Sklaverei, als schwarze Babys als „Alligatorenköder“ ausgesetzt worden sein sollen. Die heutige Jagd auf undokumentierte Migranten mit dunkler Hautfarbe wird mit der Jagd auf geflohene Sklaven im 19. Jahrhundert verglichen. Es geht um die Definition, wer als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft gilt und wer nicht. Die Politik zielt darauf ab, zu verhindern, dass Weiße in den USA zur Minderheit werden. Diese Unsicherheit erfasst selbst eingebürgerte Staatsbürger. Das Justizministerium plant, die Aberkennung der Staatsbürgerschaft zu erleichtern, was potenziell Millionen Menschen bedrohen könnte, darunter auch missliebige politische Figuren wie den sozialistischen Oppositionspolitiker Zohran Mamdani. Einige Kommentatoren sehen in dieser Entwicklung die Anfänge eines Polizeistaats.

Eine geschwächte Republik: Die schleichende Erosion der Gewaltenteilung

Die Ereignisse rund um den 4. Juli sind mehr als nur politische Manöver; sie deuten auf eine fundamentale Verschiebung der Machtverhältnisse in den USA hin. Trump selbst brüstet sich damit, in seiner zweiten Amtszeit über „mehr Macht“ und „mehr Gravitas“ zu verfügen. Diese Selbsteinschätzung wird durch Entwicklungen in den anderen Staatsgewalten gestützt. Der Oberste Gerichtshof hat erst kürzlich die Möglichkeiten untergeordneter Bundesgerichte eingeschränkt, die Handlungen des Präsidenten landesweit zu blockieren. Der Senat hat es abgelehnt, dem Präsidenten die Befugnis für weitere Angriffe auf den Iran zu entziehen und damit seine verfassungsmäßige Autorität in Kriegsfragen de facto an die Exekutive abgetreten. Parallel dazu bereitet das Weiße Haus neue Zölle vor, ein weiteres Feld, auf dem der Kongress seine traditionelle Zuständigkeit kaum noch wahrnimmt.

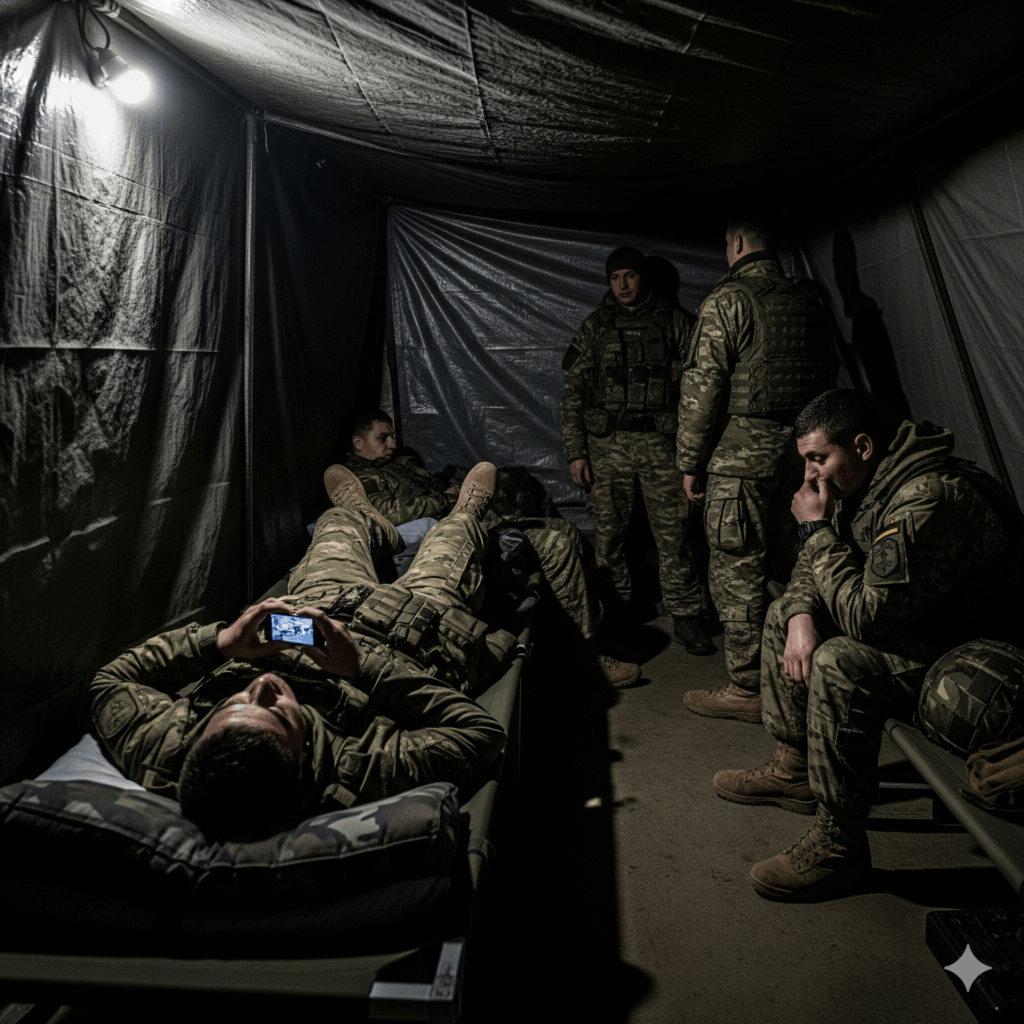

Vor diesem Hintergrund erscheint die Durchsetzung des „Big Beautiful Bill“ nicht nur als politischer, sondern als systemischer Sieg. Trump hat die Phase der „unified government“, in der seine Partei beide Kammern des Kongresses kontrolliert, genutzt, um seine Agenda in einem einzigen, gewaltigen Gesetz zu bündeln. Er regiert dabei zunehmend per Dekret und hat in seiner Amtszeit bereits mehr Executive Orders unterzeichnet als sein Vorgänger in vier Jahren. Diese Machtkonzentration wird begleitet von einer außenpolitischen Unberechenbarkeit. Während er die Bombardierung iranischer Atomanlagen als „totale Vernichtung“ feiert, deuten Geheimdienstberichte auf ein weniger eindeutiges Ergebnis hin. Gleichzeitig zeigt er sich enttäuscht über fehlende Fortschritte in Gesprächen mit Russlands Präsident Putin bezüglich des Ukraine-Kriegs und hat Waffenlieferungen an Kiew gestoppt. Die Machtdemonstration nach innen steht im Kontrast zu einer volatilen und unklaren Lage nach außen. An diesem Unabhängigkeitstag feiert Amerika nicht seine Einheit, sondern den Triumph eines Mannes über seine Partei und die Institutionen. Die Feuerwerke über Washington können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grundpfeiler der Republik erodieren und der amerikanische Traum für viele zu einem Kampf um den bloßen Erhalt ihrer Rechte und ihrer Zugehörigkeit geworden ist.