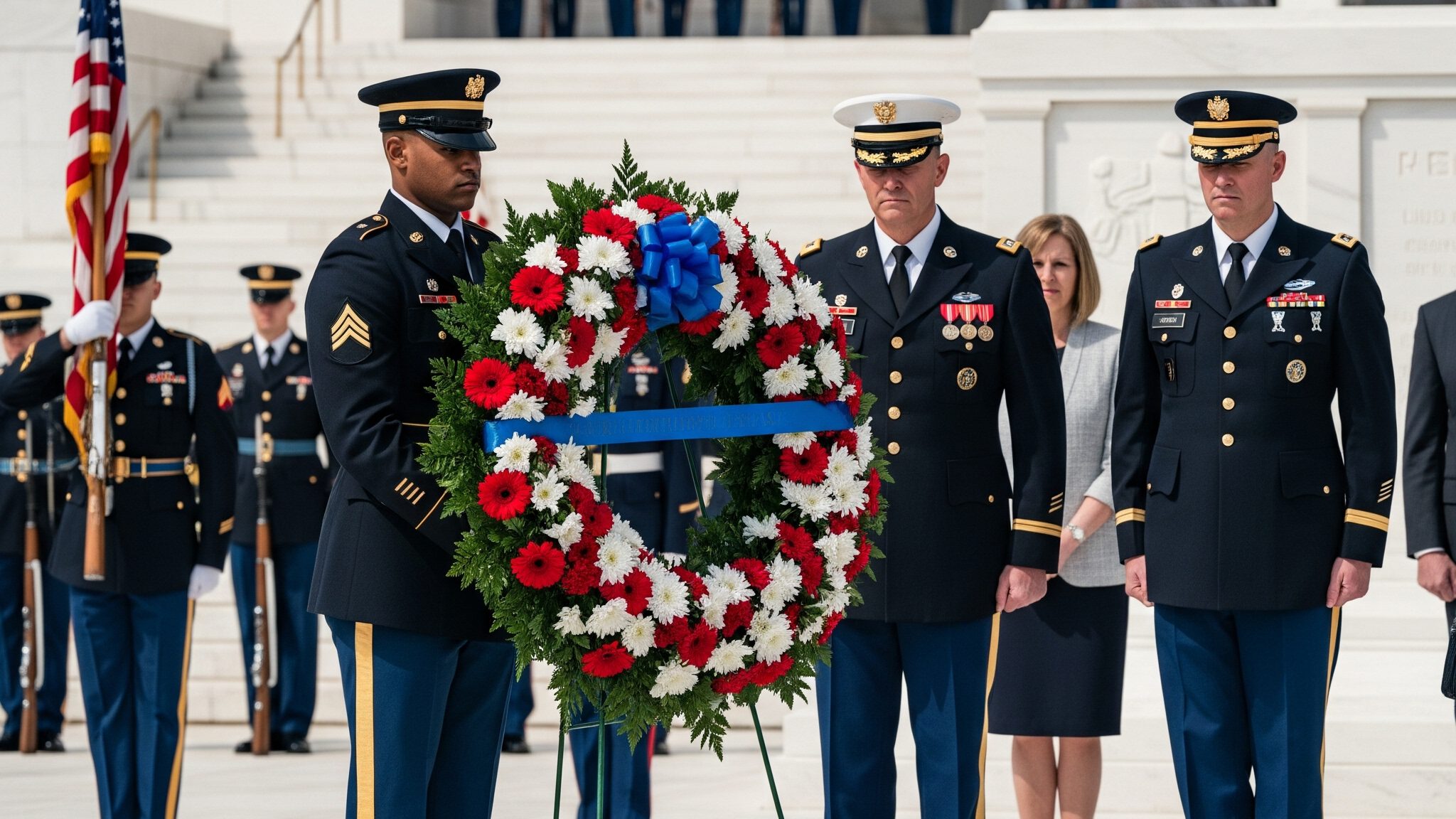

An einem Tag, der die Einheit und Stärke der Nation zelebrieren sollte, legte eine pompöse Militärparade in Washington die tiefen Risse frei, die die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump spalten. Offiziell dem 250. Geburtstag der US-Armee gewidmet, wurde die Veranstaltung untrennbar zu einer Demonstration von Trumps persönlichem Machtanspruch und zu einem Symbol für ein Land im Widerstreit mit sich selbst. Während Panzer über die Constitution Avenue rollten, spielten sich im Rest des Landes und an den globalen Krisenherden Szenen ab, die ein alternatives Bild zeichneten: das eines zutiefst polarisierten Volkes und einer Weltordnung im Wandel. Die Parade war weit mehr als nur eine Feier; sie war ein Brennglas, das die fundamentalen Widersprüche der Trump-Ära bündelte: den Kult des starken Mannes im Innern bei gleichzeitiger Abkehr von der Weltbühne, die gezielte Politisierung des Militärs und die Schaffung zweier unversöhnlicher Wirklichkeiten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Inszenierung des starken Mannes für den Hausgebrauch

Die Idee einer großen Militärparade war ein lang gehegter Wunsch Donald Trumps, inspiriert von der Machtdemonstration des französischen Nationalfeiertags, die er 2017 in Paris erlebt hatte. Was er in Washington inszenierte, war jedoch keine traditionelle Ehrung militärischer Siege, sondern eine Show, die auf sein heimisches Publikum und seine politische Agenda zugeschnitten war. Diese Demonstration militärischer Potenz richtete sich auffallend nach innen. Nur wenige Tage vor der Parade setzte Trump Truppen der Nationalgarde und sogar Marineinfanteristen in Los Angeles ein, um Proteste gegen seine harte Einwanderungspolitik niederzuschlagen – eine Maßnahme, die er gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs durchsetzte. Er drohte damit, das Militär auch in anderen Städten einzusetzen, und bezeichnete Demonstranten als „Feind im Innern“, der gefährlicher sei als externe Gegner.

Diese Rhetorik und das Handeln offenbaren ein Amtsverständnis, das die Streitkräfte nicht primär als Instrument zur Abwehr äußerer Gefahren sieht, sondern als Werkzeug zur Durchsetzung des eigenen politischen Willens im Inland. Kritiker sahen darin eine beunruhigende Tendenz zur autoritären Machtausübung. Die Parade wurde so zum visuellen Höhepunkt dieser Strategie: eine Botschaft der Stärke, die weniger an potenzielle Gegner in der Welt als an die eigene Bevölkerung gerichtet war, insbesondere an jene, die seiner Politik kritisch gegenüberstehen. Die massive Präsenz von Panzern, Hubschraubern und 6.700 Soldaten sollte eine unmissverständliche Drohkulisse aufbauen und zugleich die eigene Anhängerschaft mobilisieren.

Außenpolitisches Zögern im Schatten der Panzer

Der Kontrast zwischen dieser zur Schau gestellten inneren Härte und Trumps Agieren auf der Weltbühne könnte kaum größer sein. Während die Parade lief, eskalierte der Konflikt zwischen Israel und dem Iran, was Sorgen vor einem regionalen Krieg weckte, der auch die USA hätte hineinziehen können. Doch Trump, der jahrelang mit martialischen Worten gegen Teheran gedroht hatte, zeigte sich nun bemerkenswert zurückhaltend. Er verzichtete darauf, sich an den israelischen Luftschlägen gegen iranische Atomanlagen zu beteiligen, und drängte stattdessen auf Verhandlungen.

Diese Haltung entspricht seiner „America First“-Doktrin und dem wiederholten Versprechen, die USA aus „endlosen Kriegen“ zurückzuziehen. Sie bedient eine isolationistische Basis, die der Kriege in Afghanistan und im Irak überdrüssig ist und eine erneute Verwicklung im Nahen Osten ablehnt. Meinungsumfragen unter seinen Anhängern zeigten eine überwältigende Ablehnung eines Angriffs auf den Iran. Trumps paradoxe Haltung – der starke Mann zu Hause, der Friedensstifter im Ausland – ist somit kein Zufall, sondern politisches Kalkül. Die Militärparade lieferte die Bilder der Stärke, die seine Basis sehen will, während seine gleichzeitige Deeskalation im Iran-Konflikt dem isolationistischen Flügel seiner Koalition entgegenkam. Die Streitkräfte werden so zum Symbol, dessen Einsatz je nach politischer Notwendigkeit moduliert wird: einschüchternd im Inland, zurückhaltend im Ausland.

Ein Militär zwischen Vereinnahmung und Verachtung

Donald Trumps persönliches Verhältnis zum Militär ist von tiefen Widersprüchen geprägt. Einerseits liebt er die äußerlichen Zeichen von Stärke: die Uniformen, den Pomp, die Loyalität der Generäle, die er gerne als „meine Generäle“ bezeichnete. Andererseits zeigte er wiederholt Verachtung für die Institution und ihre Angehörigen, wenn sie seinen persönlichen oder politischen Zielen nicht dienten. Er, der selbst dank eines zweifelhaften Attests dem Vietnamkrieg entging, soll Veteranen und gefallene Soldaten privat als „Suckers“ und „Losers“ bezeichnet haben.

Diese ambivalente Haltung führt zu einer gefährlichen Politisierung der Streitkräfte. Trump erwartet persönliche Loyalität von den Offizieren und nicht nur verfassungsmäßigen Gehorsam. Generäle und Beamte, die sich seinen Wünschen widersetzten – wie etwa dem, eine Parade nach autoritärem Vorbild abzuhalten oder die Armee gegen Demonstranten einzusetzen –, wurden systematisch durch loyalere Figuren wie den neuen Verteidigungsminister Pete Hegseth ersetzt. Unter seiner Führung wurden an Militärakademien wie West Point Lehrmaterialien zu den Themen Gender und Rassismus verboten und die akademische Freiheit eingeschränkt, um eine ideologische Konformität mit der Regierungslinie zu erzwingen. Ein ehemaliger Philosophieprofessor aus West Point trat aus Protest gegen diese Maßnahmen zurück und bezeichnete sie als „tiefgreifende Verletzung der politischen Neutralität des Militärs“. Die Parade selbst, die Kritiker als Feier von „Trump selbst“ und nicht der Armee sahen, verstärkte den Eindruck, dass das Militär zu einem parteipolitischen Instrument und einer persönlichen Requisite des Präsidenten degradiert wird.

Zwei Nationen, zwei Feiern: Unterstützer, Proteste und das mediale Echo

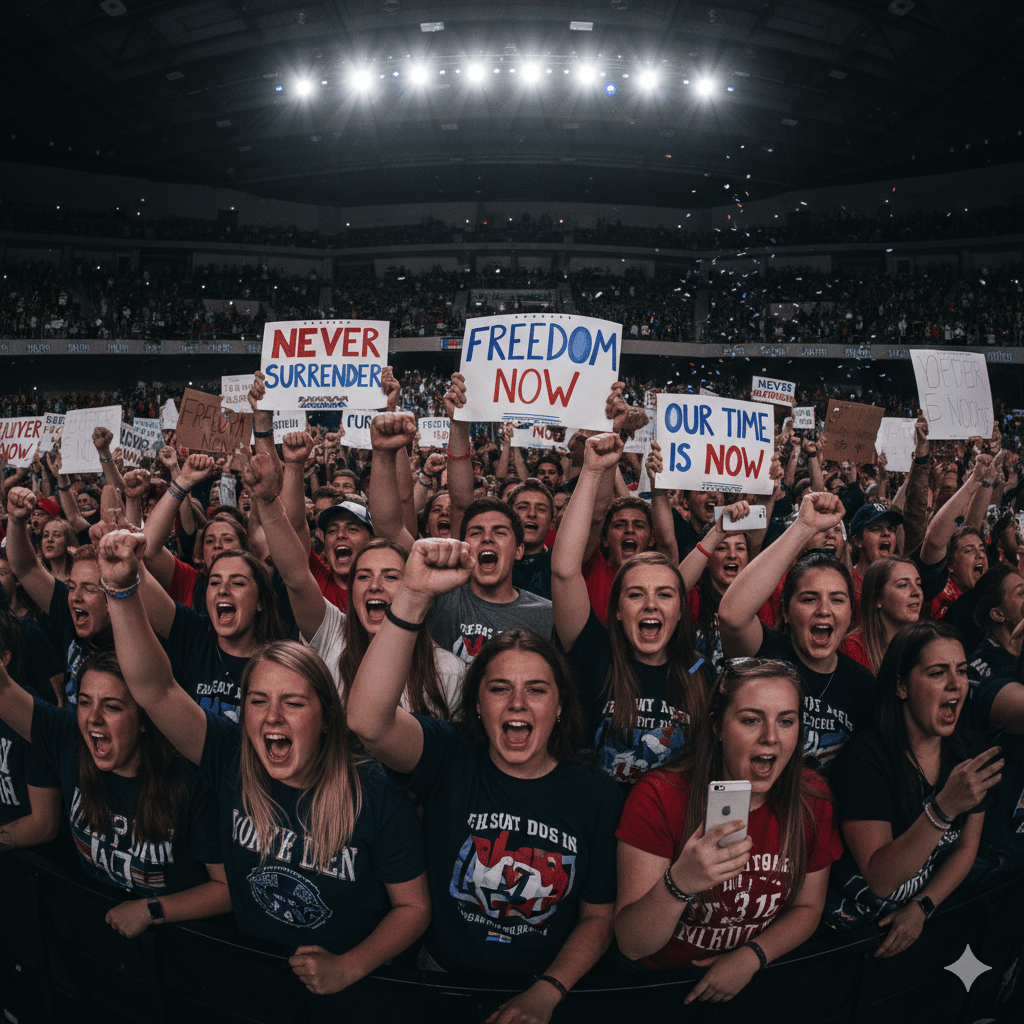

Der Tag der Parade offenbarte ein Land, das nicht nur politisch, sondern auch in seiner Wahrnehmung der Realität gespalten ist. Während in Washington Tausende von Trump-Anhängern zusammenkamen, um die Show zu bejubeln, gingen landesweit Hunderttausende bei „No Kings“-Protesten auf die Straße. Die Motivationen der Parade-Besucher waren vielfältig: Viele äußerten echten Patriotismus und sahen die Veranstaltung als längst überfällige Anerkennung für die Armee. Ein Veteran aus Ohio sagte: „Endlich haben wir jemanden da oben, der sich für das Militär interessiert.“ Für sie war es ein Fest der Stärke, der Ordnung und der nationalen Identität.

Die Demonstranten hingegen sahen in der Parade ein Symbol für autoritären Machtmissbrauch, Militarismus und die Aushöhlung der Demokratie. Ihr Motto „No Kings“ war eine direkte Anspielung auf die Gründungsgeschichte der USA und eine Absage an Trumps als monarchisch empfundenes Gehabe. Sie protestierten gegen die Instrumentalisierung des Militärs, die Spaltung des Landes und eine Politik, die sie als Bedrohung für bürgerliche Freiheiten ansahen. Diese Spaltung wurde durch die Medienberichterstattung noch verstärkt. Konservative Sender wie Fox News übertrugen die Parade als patriotisches Spektakel, das an Feiertage wie Thanksgiving erinnerte, und blendeten die Proteste vollständig aus. Andere Sender wie CNN und MSNBC stellten die Parade in den Kontext der landesweiten Proteste, der politischen Gewalt in Minnesota und der internationalen Spannungen, wodurch ein völlig anderes Bild der Lage entstand. Amerika erlebte an diesem Tag nicht nur eine Parade, sondern zwei komplett unterschiedliche Versionen seiner selbst, die parallel auf den Bildschirmen und auf den Straßen existierten.

Ein Bruch mit der Tradition und die Gefahr für die Demokratie

Die Militärparade war mehr als nur eine umstrittene politische Entscheidung; sie stellte einen bewussten Bruch mit der amerikanischen Tradition dar. Große Militärparaden sind in den USA, anders als in vielen anderen Ländern, unüblich und fanden meist nur zur Feier des Endes großer Kriege statt. Eine zur Schau gestellte Militärmacht ohne konkreten Anlass galt lange als Merkmal autoritärer Regime wie der ehemaligen Sowjetunion oder Nordkoreas, nicht aber einer liberalen Demokratie. Trumps Wunsch, genau eine solche Show abzuhalten, wurde von Militärführern in seiner ersten Amtszeit noch mit dem Verweis auf Kosten und die unamerikanische Anmutung verhindert.

Dass er sie nun in seiner zweiten Amtszeit durchsetzte, signalisiert eine Verschiebung der Normen. Indem er das Militär für eine hochgradig personalisierte und politisierte Veranstaltung nutzt, die zudem mit seinem eigenen Geburtstag zusammenfällt, untergräbt er das sorgfältig gepflegte Image der politischen Neutralität der Streitkräfte. Wenn die Bevölkerung und die Soldaten selbst beginnen zu glauben, die Armee diene nicht der Verfassung, sondern einem Präsidenten und seiner politischen Bewegung, droht die Legitimität der Institution zu erodieren. Die Gefahr, dass ein Präsident das Militär künftig gegen politische Gegner im eigenen Land einsetzen könnte, rückt damit näher. Die Parade, die vordergründig Stärke demonstrieren sollte, könnte sich so langfristig als ein Akt erweisen, der das Fundament der amerikanischen Demokratie weiter schwächt: das Vertrauen in neutrale Institutionen und die klare Trennung zwischen parteipolitischer Macht und der Befehlsgewalt über die Armee. Das Banner, das Spötter an einer Brücke aufhängten, fasste diese Sorge prägnant zusammen: „Army – Stopping Kings Since 1775.“