Die Nachricht schlug ein wie ein lang ersehnter Regenschauer nach einer Dürreperiode: Die USA und China, die beiden Giganten der Weltwirtschaft, haben sich auf eine temporäre Reduzierung ihrer drakonischen Strafzölle geeinigt. Für 90 Tage sollen die Abgaben auf chinesische Waren von 145 auf 30 Prozent sinken, während Peking seine Zölle auf US-Importe von 125 auf 10 Prozent reduziert. Ein Funken Hoffnung nach Monaten der Eskalation, der die globalen Märkte kurzzeitig beflügelte. Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich der vermeintliche Durchbruch eher als taktische Atempause in einem tief verwurzelten Konflikt, denn als echter Friedensschluss. Die zugrundeliegenden Spannungen und die generelle Marschrichtung einer sich verschlechternden Beziehung bleiben bestehen, wie Analysten warnend anmerken. Die Frage ist also nicht, ob der Sturm wieder losbricht, sondern wann – und mit welcher Wucht.

Die trügerische Stille nach dem Sturm: Wie der Handelskrieg bereits tiefe Wunden hinterlassen hat

Bevor die Delegationen in Genf zu einer Übereinkunft gelangten, die von US-Seite als „substanzieller Fortschritt“ und gar als „totaler Neustart“ gepriesen wurde, hatte der von Präsident Trump initiierte Zollkrieg bereits tiefe Gräben in der globalen Handelslandschaft und in den nationalen Ökonomien hinterlassen. Ein besonders drastisches Bild bot der Hafen von Los Angeles, die einstige Pulsader des transpazifischen Handels. Leere Liegeplätze, untätige Kräne und ein Drittel weniger Containerankünfte als im Vorjahr zeichneten das Bild einer Frontlinie im Wirtschaftskrieg. Die überbordenden Zölle von 145 Prozent auf chinesische Waren und Pekings Vergeltungsmaßnahmen hatten den Warenfluss von Elektronik, Kleidung und Industrieteilen nahezu zum Erliegen gebracht.

Die Folgen waren unmittelbar spürbar: Hafenarbeiter, insbesondere die ohne feste Anstellung, sahen ihre Arbeitsstunden drastisch gekürzt. Spediteure, die mit ihren Trucks die Container transportieren, mussten Fahrzeuge an die Banken zurückgeben, da die Aufträge ausblieben. Ein Logistikunternehmer in Hafennähe berichtete von ungenutzten Chassis und gestapelten Containern, deren Inhalt ein großer Einzelhändler lieber einlagerte, als die horrenden Importzölle zu entrichten. Selbst große Speditionen verzeichneten einen Einbruch ihrer Geschäftsbereiche um rund 30 Prozent und sahen sich gezwungen, Personal zu entlassen und Investitionen in neue Fahrzeuge auf Eis zu legen. Ein Importeur von Audiogeräten musste seine chinesischen Lieferanten anweisen, Lieferungen komplett einzustellen, da die Zölle eine Million Dollar überstiegen hätten – eine existenzbedrohende Summe für das kleine Unternehmen. Diese Momentaufnahmen illustrieren die schmerzhaften Kosten des Versuchs, globale Lieferketten abrupt umzulenken und eine „autarkere“ Wirtschaft zu erzwingen, wie es die Vision der Trump-Administration vorsah. Die Furcht vor Warenknappheit in den Regalen binnen weniger Monate wurde laut.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Propaganda und Pragmatismus: Die zweigeteilte Rhetorik Washingtons und Pekings

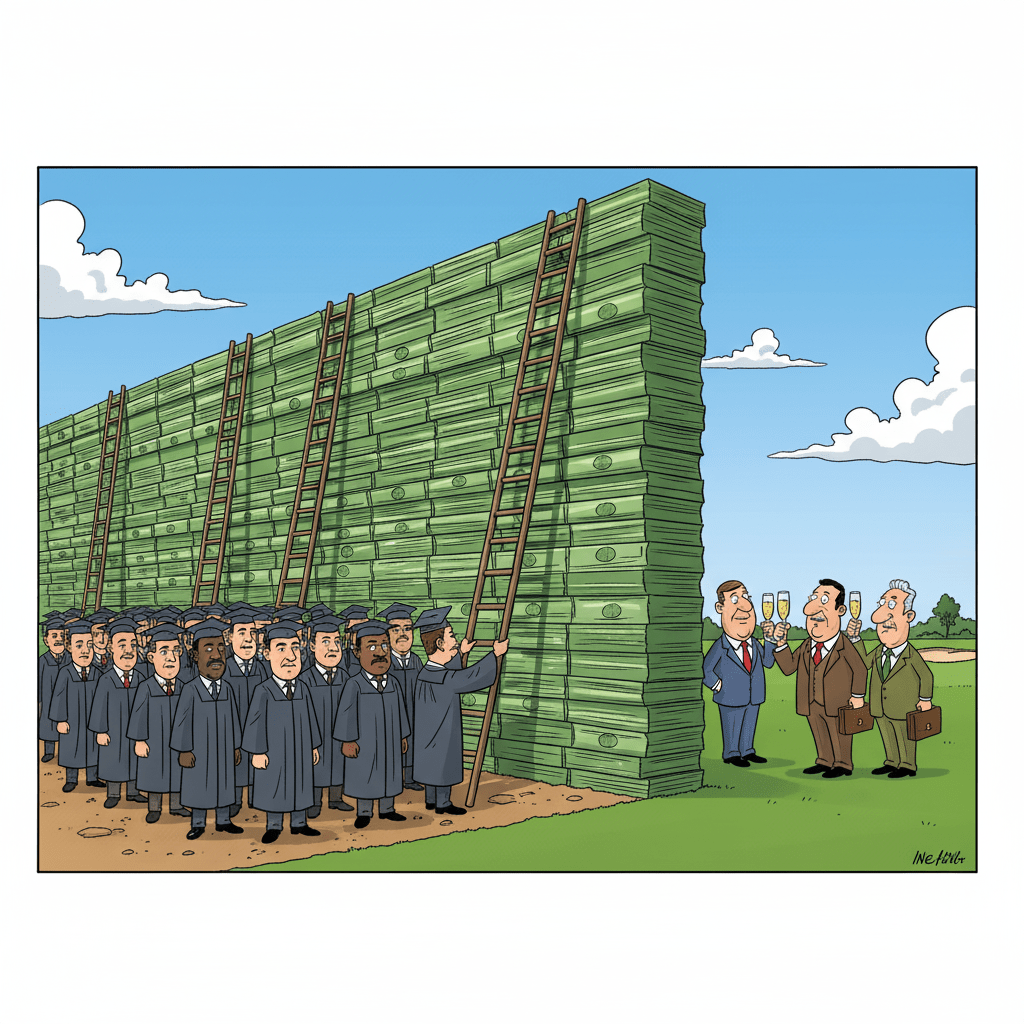

Die Ankündigung der Zollreduktionen wurde von beiden Seiten mit deutlich unterschiedlicher Tonalität und strategischer Akzentuierung kommuniziert. Während US-Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragter Jamieson Greer von „substanziellem Fortschritt“ sprachen und das Weiße Haus gar voreilig einen „Handelsdeal“ verkündete, noch bevor Details bekannt waren, klang es aus Peking verhaltener. Zwar betonten auch chinesische Offizielle, wie Vizepremier He Lifeng, den „wichtigen ersten Schritt“ und die konstruktive Atmosphäre der Gespräche. Doch gleichzeitig wurde die eigene Stärke und Prinzipientreue hervorgehoben. Staatliche Medien in China betonten, man habe „keinen Zoll nachgegeben“ und die USA sollten Chinas „Goodwill“ wertschätzen, dessen Grenzen jedoch nicht unendlich seien. Man inszenierte sich als die Seite, die zur Kooperation bereit sei, aber nicht um jeden Preis. Karikaturen zeigten US-Unterhändler, die mit leeren Einkaufswagen nach Genf eilten, oder China, das Anrufe einer „unbekannten Nummer“ ignoriert – eine subtile Botschaft, wer den Deal dringender benötige.

Diese divergierenden Narrative spiegeln die innenpolitischen Zwänge und die strategischen Kalküle wider. Die Trump-Administration, konfrontiert mit wachsenden Rezessionsängsten und Kritik an den wirtschaftlichen Folgen ihrer Politik, suchte einen vorzeigbaren Erfolg. Die Hoffnung, das massive Handelsdefizit mit China zu reduzieren und Peking zu Zugeständnissen bei Themen wie dem Export von Fentanyl-Vorprodukten zu bewegen, spielte eine zentrale Rolle. Für China hingegen ging es darum, das Gesicht zu wahren und gleichzeitig den wirtschaftlichen Druck zu lindern, der sich in sinkenden Exportzahlen in die USA, einem schwächelnden Konsum und deflationären Tendenzen manifestierte. Die chinesische Rhetorik zielte darauf ab, Stärke zu demonstrieren und gleichzeitig die Tür für weitere Verhandlungen offen zu halten, wohl wissend, dass die eigene Wirtschaft, trotz einer gewissen Umorientierung der Exporte nach Südostasien, die Belastungen nicht endlos würde tragen können.

Mehr als nur Zölle: Die ungelösten Konflikte und die fragile Zukunft

Die temporäre Zollsenkung ist somit weniger ein Zeichen einer echten Annäherung als vielmehr das Resultat gegenseitigen wirtschaftlichen Schmerzes. Viele Analysten sehen darin lediglich eine „zivilisiertere Art der Scheidung“ – eine Verlangsamung der Entkopplung, um eine globale Rezession zu vermeiden, aber keine Lösung der fundamentalen Probleme. Die tieferliegenden strukturellen Konflikte bleiben unberührt. Dazu zählen die US-amerikanischen Forderungen nach einem Ende unfairer Handelspraktiken, Technologietransfers und Subventionen sowie Pekings Beharren auf seinen „Kernprinzipien“ und seinem eigenen Entwicklungsweg. Auch spezifische Streitpunkte wie die US-Zölle im Zusammenhang mit Fentanyl bleiben bestehen, da der ursprüngliche 20-prozentige Aufschlag hierauf nicht Teil der aktuellen Vereinbarung ist.

Für die Wirtschaftsakteure bedeutet die 90-Tage-Frist eine kurze Verschnaufpause, aber keine Planungssicherheit. Unternehmen, die ihre Lieferketten bereits unter Hochdruck diversifizieren wollten, stehen vor dem Dilemma, ob sich die kostspieligen und zeitaufwändigen Umstellungen nun noch lohnen oder ob sie auf eine nachhaltige Entspannung hoffen können. Die Erfahrung der letzten Monate hat jedoch gezeigt, dass die Volatilität hoch bleibt. Langfristige Anpassungsstrategien, wie die Erschließung neuer Märkte oder die Verlagerung von Produktionsstätten, sind Prozesse, die Jahre dauern und nicht im Rhythmus politischer Verhandlungsrunden umgestaltet werden können. Die Unsicherheit, ob die Zölle nach 90 Tagen wieder steigen oder gar neue hinzukommen, lähmt Investitionsentscheidungen und belastet die globalen Wertschöpfungsketten.

Ein globaler Flächenbrand nur aufgeschoben?

Die Auswirkungen des sino-amerikanischen Handelskonflikts reichen weit über die beiden beteiligten Nationen hinaus. Die Drohung einer globalen Rezession ist durch die temporäre Einigung zwar gemildert, aber nicht gebannt. Internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO) und der Internationale Währungsfonds (IWF) haben wiederholt vor den negativen Folgen einer Fragmentierung der Weltwirtschaft in rivalisierende Blöcke gewarnt. Der IWF senkte bereits seine Wachstumsprognosen für alle G7-Staaten für 2025, maßgeblich aufgrund der US-Zölle. Die WTO prognostiziert langfristig einen möglichen Rückgang des globalen Bruttoinlandsprodukts um fast sieben Prozent, sollte sich die Tendenz zur Blockbildung verfestigen.

Die aktuelle Vereinbarung mag zwar kurzfristig die Börsenkurse beflügeln und einigen exportorientierten Unternehmen Luft verschaffen. Sie ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Weltwirtschaft an einem Scheideweg steht. Der Konflikt zwischen Washington und Peking ist mehr als nur ein Streit um Zollsätze; er ist Ausdruck eines ringenden Wettbewerbs um technologische Vorherrschaft, geopolitischen Einfluss und die Ausgestaltung der zukünftigen globalen Ordnung. Die 90-tägige Frist ist somit ein Fenster – ob es für eine nachhaltige Lösung genutzt wird oder nur als Vorspiel zur nächsten Eskalationsstufe dient, bleibt die entscheidende und beunruhigende Frage für die kommenden Monate. Die Weltwirtschaft hält den Atem an.