Die jüngste Eskalation im globalen Handelspoker der Trump-Administration reißt tiefe Wunden in das Fundament multinationaler Konzerne. Allen voran der einst unantastbare iPhone-Hersteller Apple erlebt gerade einen beispiellosen Absturz, der weit mehr als nur Börsenkurse erschüttert. Die massiv erhöhten Zölle auf Importe, insbesondere aus China, Indien und Vietnam – den Hauptproduktionsstätten des Technologie-Riesen – zwingen das Unternehmen zu schmerzhaften Kurskorrekturen und werfen dunkle Schatten auf die gesamte amerikanische Wirtschaft. Die von einigen als Atempause gefeierte temporäre Aussetzung von Zöllen für die meisten anderen Länder kann über die tiefgreifenden Verwerfungen und die anhaltende Unsicherheit im transatlantischen und pazifischen Handel kaum hinwegtäuschen.

Globale Lieferketten im Würgegriff – Apples Produktionskosten explodieren

Über Jahrzehnte hinweg perfektionierte globale Produktionsnetzwerke, die es Apple ermöglichten, seine margenstarken Produkte kosteneffizient in Asien fertigen zu lassen, erweisen sich nun als existenzielle Achillesferse. Die von der Trump-Regierung verhängten Strafzölle, die für Produkte aus China inzwischen die 100-Prozent-Marke übersteigen, verwandeln Apples einstiges Erfolgsrezept in ein kostspieliges Desaster. Die Rechnung ist denkbar einfach und alarmierend zugleich: Die Produktionskosten für ein iPhone, dessen Komponenten aus aller Welt stammen und in China zusammengefügt werden, steigen durch die neuen Abgaben ins Unermessliche. Selbst optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Hardwarekosten für Topmodelle nahezu verdoppeln könnten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die unmittelbare Folge dieser Zollpolitik ist ein dramatischer Wertverlust an der Börse. Innerhalb weniger Tage büßte Apple hunderte von Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung ein und musste sogar den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt an die Konkurrenz abgeben. Diese Kursverluste sind ein deutliches Signal der Investoren, die die langfristigen Implikationen der protektionistischen Maßnahmen für Apples Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit fürchten.

Die naheliegende Reaktion, die Produktionsstätten in die USA zu verlagern, wie von Regierungsseite naiv suggeriert wird, entpuppt sich als illusorisches Wunschdenken. Experten sind sich einig, dass ein solcher Schritt nicht nur Jahre und immense Investitionen erfordern würde, sondern auch die Produktionskosten in astronomische Höhen treiben würde. Die benötigten Fachkräfte, die spezialisierte Zulieferer und die etablierten industriellen Ökosysteme, die Apple in Asien über Jahrzehnte aufgebaut hat, existieren in den Vereinigten Staaten schlichtweg nicht in dem erforderlichen Umfang. Selbst eine teilweise Verlagerung würde die Endpreise für Konsumenten derart in die Höhe treiben – Analysten sprechen von potenziellen Preisen von mehreren Tausend Dollar für ein iPhone –, dass die Nachfrage mit einem Schlag kollabieren dürfte.

Angesichts dieser Zwangslage versucht Apple notdürftig, seine Lieferketten zu diversifizieren und verstärkt auf Produktionsstandorte in Indien und Vietnam auszuweichen. Doch auch diese Strategie wird durch die neuen Zölle konterkariert, die auch diese Länder mit empfindlichen Abgaben belegen. Die Hoffnung, die US-amerikanische Nachfrage kurzfristig durch in Indien gefertigte iPhones zu decken, erscheint angesichts der begrenzten Produktionskapazitäten und des Umstands, dass höherwertige Modelle weiterhin primär in China gefertigt werden, als kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Wirtschaftlicher Blindflug – Amerikas Unternehmen und Konsumenten zahlen die Zeche

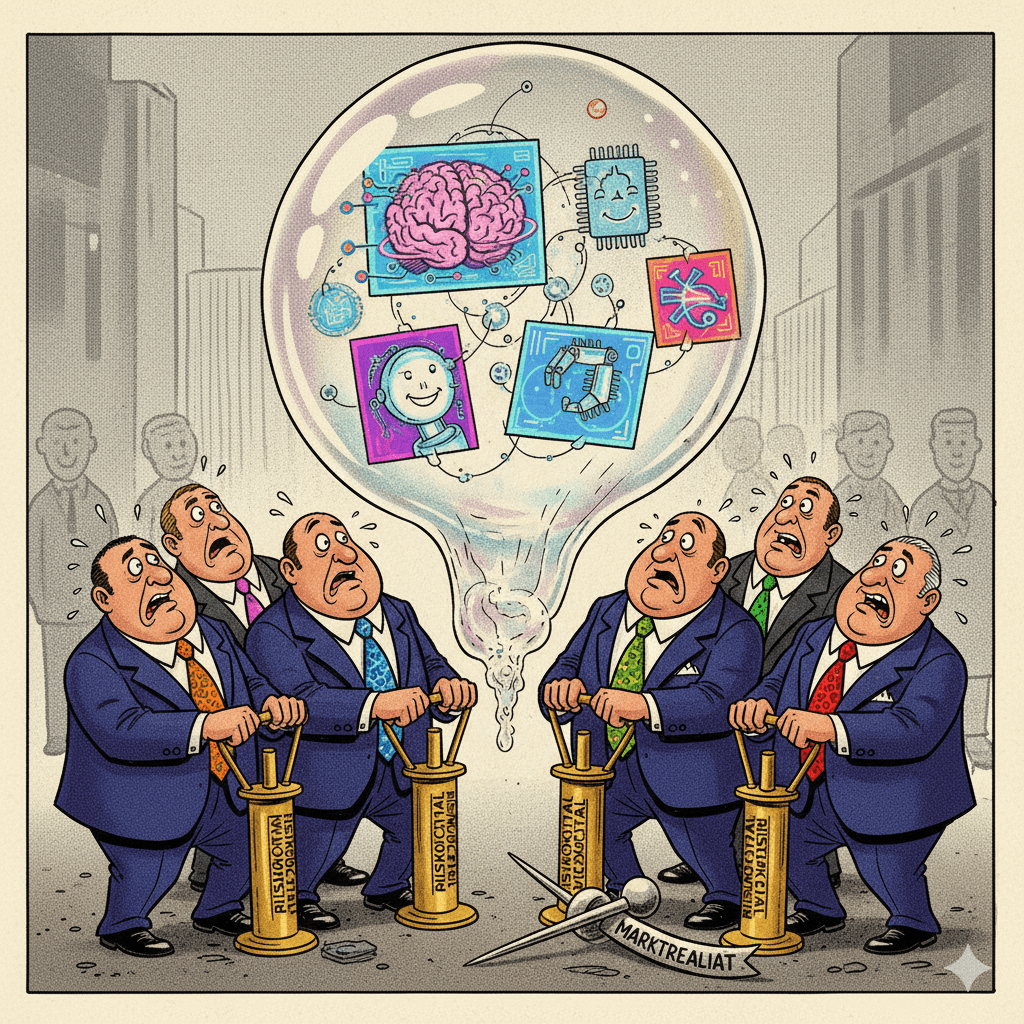

Die von der Trump-Administration propagierte Logik, Zölle würden amerikanische Unternehmen schützen und Arbeitsplätze ins Inland zurückbringen, erweist sich in der Realität als gefährlicher Irrglaube. Stattdessen sind es die amerikanischen Konsumenten und die breite Wirtschaft, die die Hauptlast dieser protektionistischen Eskapaden tragen müssen. Die Angst vor steigenden Preisen führt bereits zu Hamsterkäufen von Elektronikprodukten, ein kurzfristiger Nachfrageboom, der jedoch zwangsläufig von einem drastischen Einbruch gefolgt sein wird. Denn wer sich jetzt mit einem neuen Smartphone oder Laptop eindeckt, wird in den kommenden Monaten kaum erneut zugreifen.

Wirtschaftsführer und Analysten warnen unisono vor den negativen Folgen dieser Politik für die gesamte amerikanische Wirtschaft. Die künstlich verteuerten Importe treffen nicht nur multinationale Konzerne wie Apple, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die auf ausländische Vorprodukte angewiesen sind. Viele von ihnen befinden sich in einem regelrechten Schockzustand, da sie unvorbereitet auf die plötzliche Kostenexplosion reagieren müssen und kaum Spielraum haben, ihre Lieferketten kurzfristig umzustellen. Die Unsicherheit über die zukünftige Handelspolitik lähmt Investitionen und Innovationskraft.

Die kurzzeitige Aussetzung weiterer Zölle für die meisten Handelspartner mag die Märkte kurzfristig beruhigen, doch die Eskalation im Konflikt mit China und die grundsätzliche Unberechenbarkeit der amerikanischen Handelspolitik bleiben bestehen. Solange die fundamentalen Probleme – die hohen Zölle auf wichtige Produktionsländer – nicht gelöst sind, bleibt die Gefahr von weiteren Kursverlusten, steigenden Verbraucherpreisen und einer nachhaltigen Schädigung der amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit real. Die Rechnung für Amerikas Handelskrieg wird am Ende nicht von ausländischen Konzernen, sondern von den eigenen Bürgern und Unternehmen bezahlt – ein bitteres Erwachen für eine Wirtschaft, die sich lange auf globale Wertschöpfungsketten verlassen hat. Die vermeintliche Stärke, mit Zöllen Druck auszuüben, entpuppt sich zunehmend als selbstzugefügte Wunde, deren Heilung langwierig und schmerzhaft sein dürfte.