Es ist eine Szene, die sich so oder so ähnlich täglich in Tausenden Haushalten abspielt, ein mikrokosmischer Kampf um Aufmerksamkeit und Autonomie, der längst globale Dimensionen angenommen hat. An einem eigentlich idyllischen Frühlingsmorgen wollten Christina Dinur und ihr Mann mit ihren Töchtern in den Park gehen. Doch die Zweijährige weigerte sich. Sie warf sich auf den Boden, schrie, tobte. Nicht aus Schmerz, sondern aus Angst vor der Trennung – der Trennung von ihrem Tablet. In diesem Moment der elterlichen Ohnmacht kollidiert die private Realität der Erziehung brutal mit einer technologischen Entwicklung, die selbst das Weiße Haus inzwischen in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat.

Während Familien im Kleinen verzweifelt versuchen, den „Geist wieder in die Flasche“ zu bekommen, zeichnet die Politik im Großen ein apokalyptisches Gemälde. Ein Bericht der „Make America Healthy Again“-Kommission, angeführt von Robert F. Kennedy Jr., verknüpft die exzessive Bildschirmnutzung direkt mit einer nationalen Gesundheitskrise aus Fettleibigkeit und Depression. Doch die Debatte, die wir führen, hinkt der Realität hinterher. Jahrelang stritten Eltern, Lehrer und Experten über Minuten und Stunden. „Wie viel Zeit ist zu viel?“ war die falsche Frage.

Wir befinden uns nicht mehr in einer Diskussion über Zeitmanagement, sondern inmitten einer fundamentalen Neuverdrahtung der Kindheit. Es geht um die schleichende Erosion kognitiver Fähigkeiten, um eine Aufmerksamkeitsökonomie, die gezielt kindliche Schwächen ausbeutet, und um eine Generation, die Gefahr läuft, die Hoheit über ihr eigenes Denken zu verlieren. Die Datenlage hat sich radikal verdichtet: Wir wissen jetzt, was wir vor zehn Jahren nur ahnten. Und dieses Wissen zwingt uns zu unbequemen Konsequenzen.

Anatomie des „Brain Rot“: Wenn das Denken ausgelagert wird

Der Begriff „Brain Rot“ – Hirnfäule – klingt nach polemischer Übertreibung, nach Kulturpessimismus alter Schule. Doch als das Oxford University Press ihn 2024 zum Wort des Jahres kürte, beschrieb dies präzise jenen Zustand mentaler Zersetzung, der durch den Konsum minderwertiger, algorithmisch kuratierter Internetinhalte entsteht. Die Wissenschaft beginnt nun, diesen Zustand physiologisch zu vermessen, und die Ergebnisse sind beunruhigend.

Besonders drastisch zeigt sich der Verlust geistiger Eigenständigkeit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Eine Studie des MIT offenbart, dass Studenten, die ChatGPT für Essays nutzten, nicht nur eine geringere Gehirnaktivität aufwiesen, sondern das erzeugte Wissen buchstäblich nicht speichern konnten. Nur eine Minute nach Abgabe der Arbeit waren 83 Prozent der KI-Nutzer nicht mehr in der Lage, auch nur einen einzigen Satz aus ihrem eigenen Text zu zitieren. Wer nicht mehr selbst formuliert, fühlt keine Verantwortung für das Gesagte, kein „Ownership“. Es ist eine Entkoppelung von Prozess und Ergebnis, die das Lernen selbst infrage stellt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese kognitive Erosion spiegelt sich in den landesweiten Leistungsdaten wider. Die Lesekompetenz von Schülern der achten Klasse und High-School-Absolventen hat neue Tiefststände erreicht. Studien, wie die großangelegte ABCD-Untersuchung, zeigen eine klare Korrelation: Hohe Social-Media-Nutzung geht einher mit messbaren Einbußen bei Gedächtnis, Wortschatz und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Der Effekt ist zwar graduell, aber signifikant – vergleichbar mit dem Abrutschen eines Schülers von der Note Eins auf die Note Zwei.

Das Problem ist hierbei nicht nur der Inhalt, sondern der Modus der Rezeption. Unser Gehirn ist formbar. Wenn wir es ständiger Ablenkung aussetzen, trainieren wir es nicht auf Multitasking, sondern auf Unkonzentriertheit. Torkel Klingberg, Professor für kognitive Neurowissenschaften, warnt: Die Fähigkeit zur Fokussierung verkümmert, wenn sie nicht gepflegt wird. Social Media liefert diese permanente Distraktion frei Haus – sei es durch neue Nachrichten oder allein durch die nervöse Erwartung derselben.

Die neue Währung der psychischen Gesundheit: Sucht vor Zeit

Lange Zeit klammerten sich besorgte Eltern an die Uhr. Zwei Stunden waren okay, vier waren schlecht. Doch die Wissenschaft vollzieht gerade einen Paradigmenwechsel, der diese Fixierung auf die reine „Screen Time“ als unzureichend entlarvt. Eine bahnbrechende Studie, veröffentlicht im medizinischen Journal JAMA, liefert den Beweis: Nicht die Anzahl der Stunden, die ein Zehnjähriger vor dem Bildschirm verbringt, sagt voraus, ob er vier Jahre später suizidgefährdet sein wird.

Der wahre Prädiktor ist das Suchtverhalten. Kinder, die schon früh Anzeichen einer pathologischen Nutzung zeigen – die das Gerät nicht weglegen können, die Entzugserscheinungen haben, deren Gedanken nur um die nächste Online-Session kreisen –, tragen ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko für suizidale Gedanken und Selbstverletzung im Teenageralter. Die Forscher identifizierten Sucht als die eigentliche Wurzel des Übels, wichtiger als die bloße Zeit.

Dabei ist Bildschirm nicht gleich Bildschirm. Die Art der digitalen Betätigung formt die Art der psychischen Belastung. Während exzessives Videospielen eher mit internalisierten Problemen wie Depressionen und Ängsten korreliert, neigen starke Social-Media-Nutzer eher zu externalisiertem Verhalten: Aggressionen und Regelverstöße.

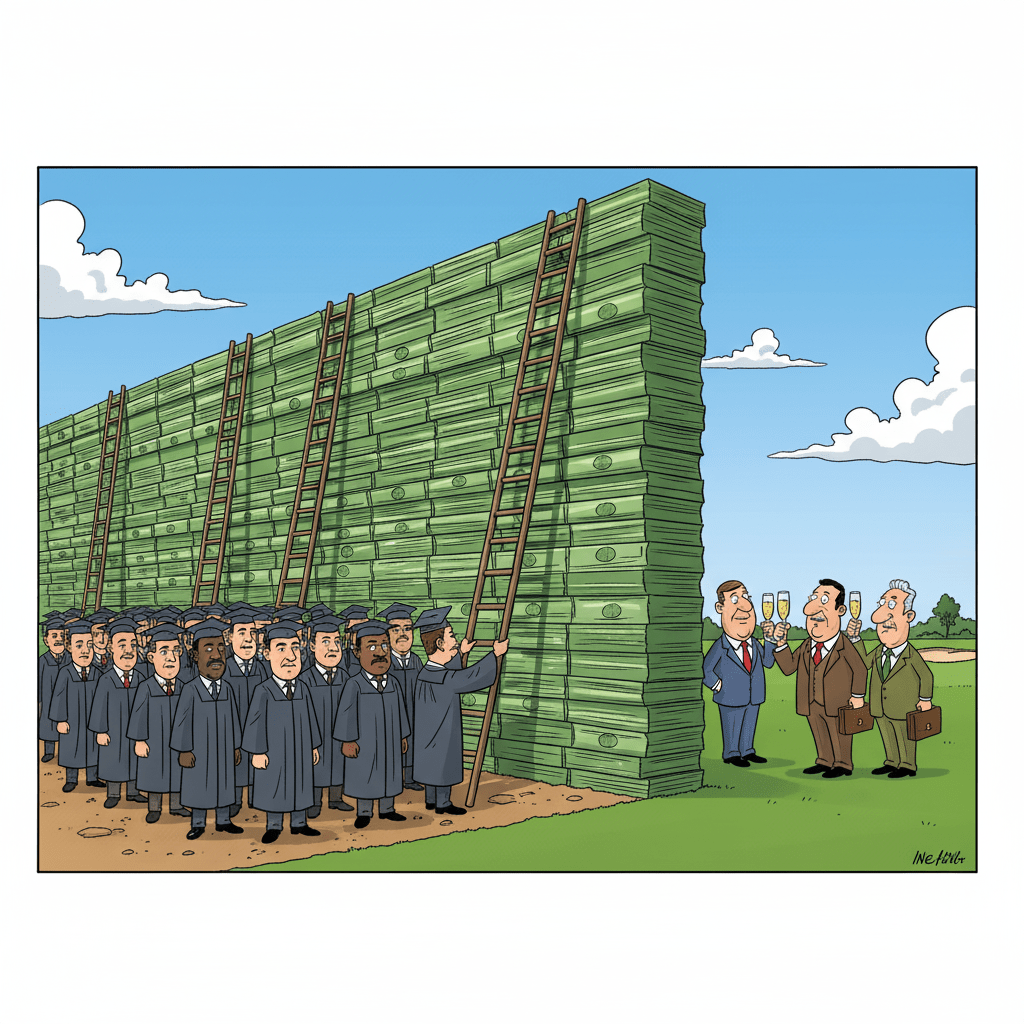

Diese Erkenntnis ist Hoffnung und Fluch zugleich. Hoffnung, weil Interventionen schnell wirken können. Experimente mit „Digital Phenotyping“ zeigen, dass schon eine einwöchige Pause von sozialen Medien Symptome von Angst und Depression massiv lindern kann – bei Depressionen sogar um fast 25 Prozent. Fluch, weil die Suchtmechanismen tief in die Produkte eingebacken sind. Plattformen sind darauf optimiert, die Impulskontrolle zu unterlaufen, besonders bei Kindern, deren präfrontaler Kortex noch im Bau ist. Es ist ein ungleicher Kampf: Auf der einen Seite steht das kindliche Gehirn, auf der anderen Seite Tausende der intelligentesten Ingenieure der Welt, deren Bonus von der Maximierung der Verweildauer abhängt.

Das Schul-Paradoxon: Zwischen Chromebook und Konzentrationsverlust

Nirgendwo wird die Schizophrenie unseres Umgangs mit der Digitalisierung deutlicher als in den Klassenzimmern. Während Eltern zu Hause um jede bildschirmfreie Minute kämpfen, haben Schulen die Tore weit geöffnet. In 99 Prozent der Fälle stellen Schulen heute Geräte für den Unterricht bereit. Acht von zehn Schülern haben ein fest zugewiesenes Gerät, oft ein Chromebook. Die Pandemie hat als Brandbeschleuniger gewirkt und eine Infrastruktur geschaffen, die nun den pädagogischen Alltag dominiert.

Lehrer stehen diesem Wandel zunehmend fassungslos gegenüber. Sie konkurrieren in jeder Stunde mit den Geräten um die Aufmerksamkeit ihrer Schüler. Fast drei Viertel der Pädagogen berichten, dass die Tablets und Laptops vom Lernen ablenken. Während vorne der Satz des Pythagoras erklärt wird, laufen auf den Bildschirmen der Schüler YouTube-Videos in minimierten Fenstern, werden Spiele gespielt oder KI-Tools genutzt, um Aufgaben zu lösen, ohne den Stoff verstanden zu haben.

Die Folgen sind im Schulalltag greifbar: Lehrer beobachten, wie Handschrift und Rechtschreibung verkümmern, wie die Ausdauer für längere Texte schwindet und wie Schüler ein „blindes Vertrauen“ in die erstbesten Google-Ergebnisse entwickeln, statt kritisch zu recherchieren. Das Werkzeug, das Bildung demokratisieren sollte, droht sie zu verflachen.

Es regt sich Widerstand im System. Einige Lehrer kehren radikal zu Stift und Papier zurück, verbannen Bildschirme für alles außer standardisierte Tests. Elterninitiativen wie „Screen Sense Evanston“ fordern inzwischen Limits für die Bildschirmzeit während des Schultages. Doch die Tech-Konzerne reagieren auf ihre eigene Weise: Google bietet nun Überwachungstools an, mit denen Lehrer die Bildschirme der Schüler kontrollieren können – eine technokratische Lösung für ein pädagogisches Problem, das durch Technologie erst geschaffen wurde.

Die Hardliner und die Politik: Der Ruf nach dem Nanny-Staat

Angesichts dieser Übermacht der Algorithmen wirken die Appelle an die Eigenverantwortung der Familien zunehmend zynisch. Eine neue Allianz aus Wissenschaftlern und Politikern fordert deshalb das Ende der Freiwilligkeit. Die Psychologin Jean Twenge, lange Zeit eine einsame Ruferin in der Wüste, sieht ihre Warnungen durch die Realität bestätigt. Ihre Forderung ist radikal und einfach: Kein Smartphone vor dem Führerschein. Erst mit 16 Jahren, wenn Jugendliche reif genug sind, ein Auto zu steuern, sollten sie auch unbegrenzten Zugang zum mobilen Internet erhalten.

Twenge argumentiert, dass wir gesellschaftliche Normen brauchen, keine individuellen Aushandlungsprozesse. Wir überlassen es auch nicht dem Ermessen der Eltern, ob ein Zwölfjähriger Auto fahren darf. In den USA verabschieden erste Bundesstaaten Gesetze zur Einschränkung von Social Media, und Australien geht noch weiter: Dort wurde ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren beschlossen, wobei die Plattformen in die Pflicht genommen werden, den Zugang zu blockieren.

Ein faszinierendes Experiment in gesellschaftlicher Selbstregulierung wagt die japanische Stadt Toyoake. Bürgermeister Masafumi Kouki, besorgt über Schlafmangel und Schulschwänzer, initiierte eine städtische Verordnung: Maximal zwei Stunden Bildschirmzeit pro Tag für Kinder. Es gibt keine Strafen, keine Überwachung. Die Stadt setzt auf moralischen Druck und Bewusstseinsbildung. „Es ist so traurig, den Tag damit zu beenden, zu Hause ständig auf das Smartphone zu schauen“, sagt Kouki. Sein Ziel ist nicht Repression, sondern die Rückgewinnung von Schlaf und Familienzeit.

Die Eltern-Front: Überforderung, Schuld und der teure Ausweg

Bis diese politischen Maßnahmen greifen, bleiben Eltern die alleinige Verteidigungslinie. Und diese Linie bröckelt. Mütter und Väter fühlen sich in eine unmögliche Rolle gedrängt: Sie sollen IT-Sicherheitsabteilung, Sittenpolizei, Content-Filter und Medienpädagogen in Personalunion sein – und das in einer digitalen Umgebung, die feindlich gegenüber kindlichen Bedürfnissen designt ist. „Es ist ein Kampf, bei dem man auf sich allein gestellt ist“, resümiert der Screen-Time-Coach Daniel Towle.

Ja, es gibt inzwischen Coaches für Bildschirmzeit. Und für die wohlhabenderen Verzweifelten gibt es Detox-Camps, in denen Teenager für knapp 8.000 Dollar vier Wochen lang lernen sollen, wieder offline zu leben. Diese Auswüchse zeigen den Grad der Hilflosigkeit. Eltern kaufen sich Hilfe, weil sie den Konflikt zu Hause nicht mehr alleine bewältigen können oder wollen.

Dabei liegt ein Teil des Problems im Spiegel. Kinder sind gnadenlose Beobachter. Wenn Eltern selbst beim Abendessen auf das Handy schielen oder „ihre TikToks bingen, sobald die Kinder im Bett sind“ , verpufft jede pädagogische Strenge. Kinder empfinden diese Doppelmoral als zutiefst ungerecht.

Doch es gibt Hoffnung für diejenigen, die den harten Schnitt wagen. Familien wie die von Christina Dinur, die nach dem Tablet-Vorfall im Park alle Bildschirme strichen, berichten Erstaunliches. Statt des befürchteten dauerhaften Aufstands trat nach wenigen Tagen eine Art „magischer Schalter“ in Kraft. Die Kinder begannen wieder miteinander zu spielen, Konflikte verschwanden, das Elternsein wurde leichter, nicht schwerer. Es ist die Wiederentdeckung der Langeweile als kreativer Motor.

Nuancen und Lösungen: Jenseits der Prohibition

Der Weg aus der Krise muss jedoch nicht immer der totale Entzug sein. Selbst die American Academy of Pediatrics (AAP), die einst strikte Zeitlimits vorgab, hat ihre Richtlinien modernisiert. Der Fokus verschiebt sich von der Quantität zur Qualität. Es gibt „gute“ Bildschirmzeit. Programme wie die „Sesamstraße“ sind nachweislich bildungsfördernd, weil sie auf die kognitiven Fähigkeiten von Kindern abgestimmt sind, Wiederholungen nutzen und Interaktion fördern.

Im Gegensatz dazu stehen die „algorithmischen Kartoffelchips“ von Plattformen wie YouTube, die darauf ausgelegt sind, den Konsum endlos zu verlängern. Nur ein verschwindend geringer Teil der Kleinkinder nutzt die geschützte Version „YouTube Kids“; die Mehrheit ist den Mechanismen der Erwachsenen-Plattformen ausgesetzt.

Die Lösung liegt in einer neuen Ethik des Designs und der Nutzung. Experten wie die Kinderärztin Jenny Radesky fordern, dass Tech-Firmen ihre Produkte an den Entwicklungsbedürfnissen von Kindern ausrichten müssen, statt an der Maximierung von Werbeeinnahmen. Bis dahin ist „Co-Viewing“ – das gemeinsame Anschauen – eine der stärksten Waffen der Eltern. Wer sich zu seinem Kind setzt, um gemeinsam „Paw Patrol“ zu schauen, verwandelt eine passive Isolation in eine soziale Interaktion, schafft eine gemeinsame Sprache und Bindung.

Die Rückeroberung der Autonomie

Wir stehen an einem historischen Wendepunkt. Das Zeitalter der naiven Technologie-Euphorie ist vorbei. „Früher bekamen Kinder Smartphones in sehr jungem Alter, weil wir es nicht besser wussten. Jetzt wissen wir es“, sagt der Forscher Ran Barzilay. Dieses Wissen ist eine Verpflichtung.

Es geht nicht darum, Technologie zu verteufeln oder in eine analoge Vergangenheit zu flüchten, die es so nie mehr geben wird. Es geht um die Rückgewinnung von Autonomie. Wenn Studenten vergessen, was sie geschrieben haben, weil eine KI es für sie dachte; wenn Teenager suizidal werden, weil sie sich nicht vom Feed lösen können; wenn Kleinkinder im Park toben, weil das Tablet fehlt – dann haben wir die Werkzeughoheit verloren.

Die Antwort muss systemisch sein: Staatliche Regulierung, die süchtig machende Design-Patterns verbietet; Schulen, die Medienkompetenz lehren, statt blind Geräte zu verteilen; und Familien, die geschützte Räume verteidigen – wie das Schlafzimmer, das zur tabuisierten Zone für Bildschirme werden muss.

Am Ende bleibt es ein Akt der Fürsorge, auch wenn er unpopulär ist. Wie jener Vater, der seinem neunjährigen Sohn erklärte, warum er noch kein Smartphone bekommt, obwohl alle anderen eines haben: „Du hast dein ganzes Leben Zeit, um Smartphones und Technologie zu nutzen. Wir wollen sie auf eine verantwortungsvolle Weise einführen, die dein Wohlbefinden unterstützt. Das hier ist, um dich gesund zu halten“. Es ist Zeit, dass wir Erwachsenen uns dieser Verantwortung wieder stellen.